Как и долина реки Ханган в центре полуострова, аллювиальные долины рек Кымган и Ёнсанган в юго-западной его части с древности славились своим плодородием. Естественным центром юго-восточной Кореи являлась, в свою очередь, долина р. Нактонган - "Нила Кореи", второй по длине реки в стране, в долине которой зарождалась древняя корейская культура. Примерно 70 % территории Кореи покрыто горами и холмами и непригодно для земледелия, что вызывает неправдоподобно высокую концентрацию населения в речных долинах. Впрочем, и в долинах, за исключением аллювиальных почв у речных берегов, почвы - в основном желтоземы и красноземы с высоким содержанием песка и горных пород - требуют применения удобрений для получения сносных урожаев. В условиях муссонного климата Кореи, когда за несколько недель сезона дождей (кор. чанма) выпадает около 60 % всех годовых осадков, нет ничего удивительного в том, что реки, высыхающие и становящиеся несудоходными зимой, почти всегда разливаются летом. Учитывая, что культура риса - основной пищи корейцев, до сих пор выращиваемой 80 % корейских крестьян, - требует полива полей еще до начала сезона дождей, становится понятным, сколь важной была и является для Кореи ирригация - строительство дамб, плотин и водохранилищ, способных сохранить воду до сева весной и спасти недозревший рис от наводнений летом. Крупномасштабные ирригационные работы же требуют, в свою очередь, сильной централизованной власти, способной мобилизовать население на строительство и гарантировать поддержание дамб и плотин в порядке. Поэтому неудивительно, что тенденция к высокой степени государственной централизации красной нитью проходит через всю историю традиционной Кореи и ощутимо дает себя знать сегодня (см. ниже).

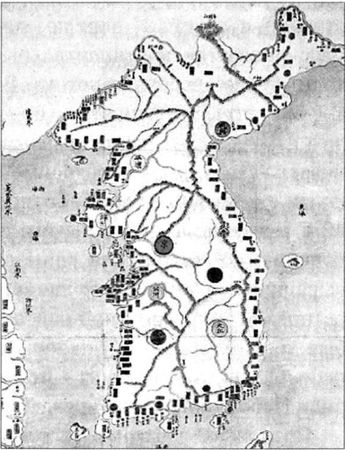

Так, в виде гигантского ствола с мощными ветвями, представляли себе горные хребты полуострова традиционные географы Кореи.

Климатически Корея (за исключением высокогорных плато Севера и части о. Чеджудо) относится к зоне умеренного климата, но, как уже говорилось, сильно подвержена влиянию муссонов. Это и неудивительно - ведь полуостров находится на границе континентальной климатической зоны Северо-Восточной Азии и западного "ободка" Тихого океана. Холодные ветры, дующие зимой с северной части континента (Сибирь, Дальний Восток) в направлении океана, делают зиму относительно холодной (средняя температура января 0…-5° в средней части страны) и сухой. К апрелю, однако, давление сибирских воздушных масс снижается, континентальные ветры слабеют, и на полуостров приходит теплая весенняя погода. В конце июля приходят муссонные океанские ветры и начинается продолжающийся до начала августа сезон дождей - за этот период выпадает до 600–700 мм осадков, что обеспечивает всходы риса необходимой влагой. 80-90-процентная влажность, почти ежедневные ливни и относительно высокие температуры (до 38–40 °C в жаркие дни) корейского лета - не самая лучшая погода для европейца, но именно эта климатическая комбинация благоприятна для выращивания риса - традиционно основной пищи обитателей полу-острова. Самой приятной считается в Корее осенняя погода, когда слабые континентальные циклоны обеспечивают свежий ветерок и ясное небо. Осень издавна была в Корее сезоном праздников - люди благодарили Небо и предков за урожай и подводили итоги прошедшего года.

Возможно, что когда-то равнины Кореи были покрыты лесами, но сейчас практически вся равнинная территория страны или заселена, или распахана - ведь уровень плотности населения в Корее и так один из самых высоких в мире (около 450 чел. на кв. км в современной Южной Корее и 167 чел. на кв. км в Северной Корее), а горные массивы, составляющие большую часть территории страны, непригодны для жилья! Для современного корейца, "лес" означает "горы" - ибо корейские горы представляют собой непревзойденное по красоте гармоническое сочетание скалистых отрогов и пиков с лесами и рощами. Горы полуострова покрыты как хвойными (сосна, кедр), так и лиственными (каштан, клен, различные виды дуба, дзельква из семейства ильмовых, береза, и т. д.) и вечнозелеными лиственными деревьями, а на острове Чеджудо, с его субтропическим климатом, прижились даже завезенные туда уже в Новое Время мандарины, пальмы и бананы. Некогда в горах в изобилии водились давно исчезнувшие на равнине тигры, дикие кабаны, олени и косули, но, в результате "наступления" человека - охоты, войн, развития туризма в последние десятилетия и т. д. - они сохранились, скорее всего, лишь в труднодоступных частях горных массивов Севера. В целом, как можно заметить, экологическую систему Кореи характеризует высокий уровень антропогенности - влияния деятельности человека.

Всегда ли Корея была такой, какой мы видим ее сейчас - перенаселенной страной с не очень плодородными почвами даже на равнине, где распахана или застроена большая часть равнинных земель, а понятия "дикая флора" или "дикая фауна" постепенно утрачивают свое значение? Если сейчас, кроме относительно крупных залежей золота, магнезита и графита, а также некоторого количества известняка, молибдена, вольфрама, свинцово-цинковых и никелевых руд и некоторых других минералов, Корея практически не имеет никаких других природных ресурсов, то была ли она также бедна ресурсами и в древности? Древние китайские и японские памятники позволяют с уверенностью сказать, что, по меркам древних времен, Корея отнюдь не была лишена того, что считалось "ресурсами" с точки зрения современников. Так, священная дворцовая хроника древней Японии, Кодзики (712 г.), говорит о государстве Силла в юго-восточной части Кореи, как о "стране, изобилующей золотом, серебром, и разными видами редких сокровищ". Китайские хроники, начиная с Саньго чжи (сост. в конце III в., дополнена в V в.), восхваляли плодородие земель южной части полуострова ("пригодных для возделывания пяти злаков") и подчеркивали, что именно небольшие владения (по современной терминологии, протогосударства) южной Кореи снабжали железом китайские колонии на севере полуострова и Японские острова. Все эти письменные данные о добыче и обработке металлических руд в древней Корее прекрасно подтверждены материалами археологических раскопок. Итак, по меркам своей эпохи древняя Корея вовсе не была бедна ресурсами - наоборот, богатые по тому времени залежи железных и золотых руд (а также яшмы; на побережье добывался и жемчуг) и передовые технологии их обработки позволяли ей играть важную роль в международных торговых связях. Но от перенаселенности она страдала уже тогда: по данным китайской хроники Синь Тан шу (составлена в 1044–1060 гг.), в древнекорейском государстве Пэкче на момент его гибели (660 г.) было 760 тыс. дворов, т. е. проживало около трех с половиной миллионов человек. Примерно столько же крестьянских дворов (740 тыс.) насчитывается на бывших пэкческих землях (современные провинции Чхунчхон, Чолла и Чеджудо) и сейчас. Даже если учесть, что в XX в. урбанизация сильно сократила население корейской деревни, нельзя не отметить, что уже в VII в. число жителей этой части страны приближалось к экологически максимально допустимому уровню. Впрочем, определенный опыт урбанизации Корея имела уже в древности - к концу IX в. в столице государства Силла (совр. г. Кёнджу) и ее окрестностях, согласно данным письменных источников (возможно, несколько преувеличенным), было около 180 тыс. дворов, т. е. жило около 800–900 тыс. человек. Положение в сельской части Силла этого периода помогают понять обнаруженные в японском императорском хранилище Сёсоин в 1933 г. силлаские налоговые документы (составленные, по-видимому, в 695 или 755 г.). Из этого источника видно, что, при относительно большом (по сравнению с позднейшими эпохами) размере надела на крестьянский двор в среднем, примерно 66 % дворов все же относилось к самой низшей из девяти налоговых категорий - им не хватало или земли, или работников. Беднейшие дворы, неспособные самостоятельно нести бремя налогов и повинностей, были вынуждены или прибегать к патронажу богатых соседей, или уходить из родных мест в поисках лучшей доли. Об истоках отраженной в налоговых документах деревенского неравенства и бедности идет много споров, но, как кажется, наряду с факторами социальными - чрезмерной эксплуатацией со стороны государства и местных старейшин, скупкой и захватом крестьянских земель местными чиновниками и старейшинами, низкой средней продолжительностью жизни (20–30 лет) и частыми потерями кормильцев, ввергающими семью в нищету, и т. д. - действовал и базовый экологический фактор - ограниченность доступного земельного фонда, невозможность для растущего (по вышеуказанным причинам) числа безземельных и малоземельных поправить свои дела за счет поднятия целины. Не лучшим было положение в деревне с землей вплоть до начала массовой урбанизации и в современный период - к концу японской колониальной эпохи на одного корейского крестьянина (а крестьяне тогда составляли более 65 % всего населения) приходилось всего 0,3 гектара обрабатываемой земли, что мало даже по дальневосточным меркам.