Вид женского Страстного монастыря со Страстной площади.

Соборный храм Страстного монастыря.

Для энциклопедии "Москва" 1980 года издания оказалось гораздо важнее сообщить, что после переворота монастырь был упразднен и в течение 1920-1930-х годов в нем помещался Центральный антирелигиозный музей Союза безбожников СССР. И еще, что в ходе реконструкции улицы Горького – Тверской в 30-х годах монастырские постройки были разобраны. Тем более что именно с монастырской колокольни в 1905 году солдаты обстреливали из пулеметов баррикады и демонстрантов на Тверском бульваре, а в свою очередь в 1917-м красногвардейцы и революционные солдаты из-под монастырских стен вели обстрел здания градоначальства на том же бульваре.

Страстной монастырь действительно не был древним по сравнению с другими московскими обителями и не входил в защитный пояс города. Его возникновение отметило место встречи москвичами во главе с царем Михаилом Федоровичем в 1641 году чудотворной иконы Страстной Божией Матери, принесенной из нижегородского поместья князя Бориса Лыкова. Название "Страстной" иконе дало изображение на ее фоне сонма ангелов с орудиями страстей Христовых в руках.

Никто никогда не упоминал, что событие это было по существу семейным. Боярин Борис Михайлович Лыков был женат на спасавшей Михаила Федоровича после приговора его родителям Анастасии Никитичне Романовой, родной сестре патриарха Филарета. Пользовался князь боярин Борис славой удачливого полководца, многими победами над поляками и казаками в Смутное время. В 1607 году вместе с князем Голицыным и Прокопием Ляпуновым он разбил отряд Телятевского близ Каширы и сумел завладеть всем его богатейшим обозом. Годом позже вместе с князем Куракиным Борис Лыков победил гетмана Лисовского на берегах Москвы-реки.

В 1609 году Борис Лыков помешал польским частям занять Москву и остановил продвижение к столице крымцев после кровопролитной битвы под Серпуховом. До самой смерти опекал своего венценосного племянника. Икона была им перенесена за три года до его собственной кончины.

Местночтимый деревянный крест-распятие XVIII в.

Встреча отличалась исключительной торжественностью, и царь на этой части дороги "повеле возградить церковь камену", которая и стала центром новообразованного девичьего монастыря. До позднейшего времени храм не дошел – его заменил построенный в 1779 году по повелению Екатерины II собор. Пожар 1812 года не пощадил Страстного монастыря, в том числе его колокольни, которую в 1835 году заменила новая по проекту архитектора М. Д. Быковского. В свое время об этом авторстве сообщала мраморная доска у ворот.

Не получавший постоянной материальной поддержки, монастырь всю свою историю испытывал значительные материальные затруднения, справляться с которыми помогало знаменитое художественное шитье его монахинь и хор, слушать который в течение XIX века собиралась буквально вся Москва.

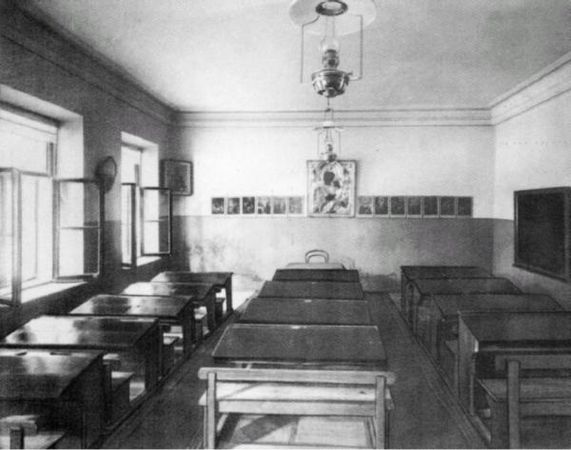

Первая в Москве бесплатная церковно-приходская школа для девочек, основанная в 1891 г. при Страстном монастыре. Классная комната.

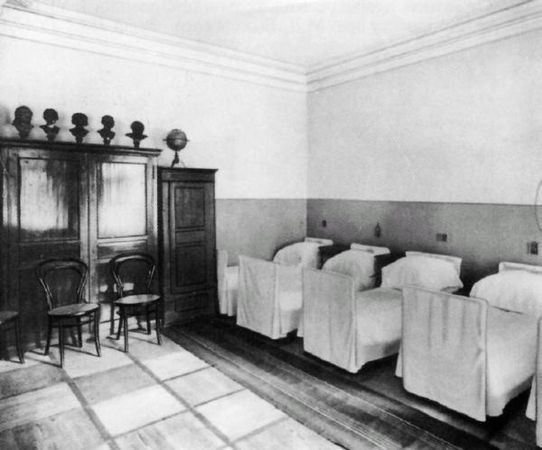

Спальня.

Последними руководителями обители были настоятельница игуменья Нина и казначея монахиня Херувима. В штате монастыря было трое священников и два дьякона.

В начале XX столетия в Москве на гастролях оказывается знаменитая итальянская драматическая актриса Элеонора Дузе. Она выступает в помещении нынешнего Театра имени В. Маяковского, очень много работает и неожиданно для самой себя в какой-то вечер попадает на Тверской бульвар, проходит его, привлеченная зрелищем нарядной московской толпы, пока не останавливается у памятника Пушкину, где публики оказывается особенно много. В павильоне кофейни слышится музыка, а актриса, как завороженная, начинает вглядываться в маячивший по другую сторону площади силуэт монастыря.

"Я никогда не была ни в одной православной церкви, а эта привлекала к себе какой-то непонятной сумрачностью. Было видно, как одна за другой в воротах исчезали неясные женские фигуры. И я последовала их примеру. Если бы вы только знали! Это было настоящее колдовство. Богослужение, по-видимому, уже закончилось, и только в одном приделе два голоса пели, очень высоко и совсем тихо. Я спросила моего спутника, что это за песнопение. Он ответил что-то о славе Божией Матери. Прислужницы в черных одеждах с закрытыми лицами гасили свечи. Пахло ладаном. И эти голоса… Это тут я дала себе слово начать читать по-русски, именно здесь и именно в этот час…"

Федоровский больничный монастырь

Все в свете пустяки, богатство, честь и слава:

Где нет согласия, там смертная отрава,

Где ж царствует любовь, там тысяча наград, -

И нищий мнит в любви, что он как Крез богат.

А. В. Суворов. Четверостишия

"Честной муж" назывался Сувор и из родной Швеции ушел на службу к русскому царю Михаилу Федоровичу Романову. Правнуку был известен даже год переезда – 1622-й. Сувор – первый из Суворовых… Так утверждал сам полководец.

Историков удивляло главным образом то, как быстро успела разрастись семья шведского Сувора: в конце XVII столетия в Московском государстве насчитывалось девятнадцать помещиков Суворовых. Но все дело в том, что ту же фамилию можно найти в первой переписи Москвы 1620 года, иначе говоря – до переезда "честного мужа". Не переводится она в Москве вплоть до петровских времен. Дворы богатых Суворовых ценились в несколько сотен рублей, у Суворовых-слобожан из Красносельской, Сыромятнической, Конюшенной слобод дело ограничивалось несколькими рублями.

Прав был блестящий офицер и дипломат екатерининских времён С. Р. Воронцов: "Имя Суворов доказывает, что он русский по происхождению, а не немец, не ливонец и не швед". Сама Екатерина II и вовсе отмахивалась от "шведской версии" как от заведомого абсурда, считая заявление полководца лишенным всяких оснований. Современный царю Михаилу Федоровичу предок, само собой разумеется, существовал, другой вопрос – что он из себя представлял?

Если попробовать просмотреть генеалогический ряд Суворовых в обратной последовательности: полководец Александр Васильевич – его отец, генерал Василий Иванович, – Иван Григорьевич – Григорий. Восстановление семейных связей никаких особых трудностей не представляло. Коренные москвичи, они попадали во все очередные городские переписи вместе со своими должностями, местами работы, актами купли-продажи земель, дворов, завещаниями и наследованиями.

…Григорий Суворов – подьячий Приказа Большого дворца. Немаловажная должность в бюрократическом раскладе Московского государства. По возвращении Петра I из Великого посольства 1696–1697 годов его сын Иван выступает в качестве генерального писаря потешных – Преображенского и Семеновского полков, одного из руководителей возникшего для организации обновленной русской армии Генерального двора. Тогда-то и появится на землях Преображенской слободы сохранившая до наших дней свое первоначальное название Суворовская улица – за тридцать с лишним лет до рождения полководца!

Сам Суворов ничего не сказал о подьячем Приказа Большого дворца, ни словом не обмолвился и о генеральном писаре, упомянув лишь, что крестным отцом писарского сына Василия стал сам Петр I.

Зато на Иване Григорьевиче сосредоточилось особенное внимание биографов, и не в части войсковой службы – хотя эта должность приравнивалась к должности начальника Генерального штаба, – а в отношении последних лет жизни. Будто, наскучив мирскими треволнениями, принял Иван Суворов на старости лет священнический сан и стал протоиереем Благовещенского собора Московского Кремля. Будто, часто встречаясь с внуком, сумел привить ему и религиозность, и особое пристрастие к русским обычаям и обрядовой стороне жизни. Биография полководца в серии "Жизнь замечательных людей" именно так об этом и говорит.

Но вот два самых прозаических деловых документа. "1715 году июня 20 дня лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков генеральный писарь Иван Суворов продал двор… за Покровскими воротами Барашевской слободы на тяглой земле, в приходе церкви Воскресения Христова, за 100 рублей". И другой: "1718 году декабря 16 дня генерального писаря Ивана Григорьева сына Суворова жена вдова Марфа Иванова дочь продала двор за Таганскими воротами в Алексеевской слободе за 50 рублей". Выводы?

Не было никакого кремлевского священника, не было ухода от мирской суеты, не было и умилительно-патриархальных встреч деда с внуком, который просто не успел до кончины деда родиться. Еще один документ – закладная той же Марфы Ивановны Суворовой – позволяет уточнить, что овдовела она в начале 1716 года, когда ее младшему сыну, отцу полководца, было около десяти лет. Эти выводы находили подтверждение и в других источниках.