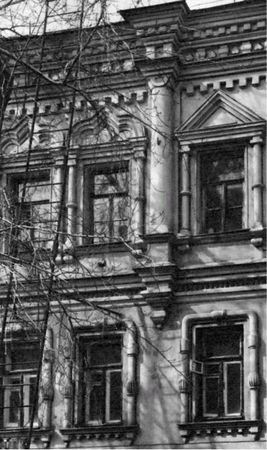

Славяно-греко-латинская академия. Учительский корпус.

Заиконоспасская академия представляла собой широко разросшееся хозяйство. Ректор, учителя и студенты жили в двухэтажном Братском корпусе, получившем позднее название Учительского. Корпус стоял вдоль северной стороны собора, по Китайгородской стене, в одну линию со зданием Коллегиума. Между обоими корпусами существовал разрыв, который в 1719 году был застроен двухэтажными Учительскими кельями. Десятью годами позже к ним пристроили галерею, как бы замкнув единый архитектурный ансамбль.

Между тем ссылка Лихудов продолжалась сравнительно недолго. Уже в 1706 году Новгородскому митрополиту Иову позволено было поручить братьям устройство в Новгороде Славяно-греко-латинской школы по образцу московской. Но в 1709 году в Москву был вызван Сафроний для занятий в академии и для исправления Библии. Но только через семь лет ему удалось добиться приглашения в столицу брата. Иоанникий почти сразу по приезде в Москву скончался, Сафрони же около 1720 года был назначен настоятелем Солотчинского монастыря, где его предельно враждебно встретила братия. В столицу летели жалобы на "гречина", последовало даже несколько покушений на его жизнь – монастырские стряпчие не могли простить настоятелю, что он пытался положить конец расхищению монастырского имущества. Сафроний бежал в Москву, где и скончался в 1730 году.

Но независимо от хозяйственных и финансовых дрязг, с которыми Сафроний Лихуд явно не справлялся, настоящее значение братьев было в том, что они стали родоначальниками общего образования в России. Ими составлены (по большей части до настоящего времени остающиеся в рукописях) учебники по риторике, грамматике, логике, физике, математике, психологии, богословию, по которым и проходило преподавание в Заиконоспасской академии. Скорее всего, за основу ими были взяты те курсы, которые они сами слушали в университете в Падуе. Научный уровень их учебников выше того, который представляли воспитанники Киево-Могилянской академии.

Именно из учеников братьев Лихудов образовалось целое поколение первых собственно русских ученых – Поликарпов, Головин, Козма, Иов, Палладий Роговский и многие другие. Одни из них стали преподавателями и руководителями той же Московской академии, другие – авторами научных изданий.

И очень существенно, что работа, в частности, Сафрония основывалась на простом энтузиазме. Вернувшись вторично в Заиконоспасскую академию, он вообще преподавал бесплатно. Единственным источником его существования оставалась правка Библии, дававшая ему 50-рублевое годовое жалованье, тогда как ученики Сафрония получали в четыре или пять раз больше.

Место Лихудов в школе заняли их ученики – Николай Семенов и Федор Поликарпов. Первым же нововведением стало изгнание латинского языка. Но этот период оказался недолгим. С 1700 года руководство переходит в руки Палладия Роговского, получившего образование на Западе и бывшего даже некоторое время униатом, чему сочувствовал в определенной степени и сам Петр. Во главе академии оказываются ректор, следивший за наставниками и преподаванием, и префект – следивший за учениками. В число предметов преподавания входили богословие, философия по Аристотелю, физика, метафизика, психология, риторика, метеорология. Наставники, как и ученики богословия, обязывались проповедовать в церквах. Все они в течение 1712–1747 годов принимали участие в исправлении Библии в ее славянском переводе.

Ученики набирались из духовного сословия, из дворян и разночинцев, иногда даже в принудительном порядке. В их числе могли оказаться также священники, дьяконы, церковнослужители и монахи. Время пребывания в академии не было ограничено, единственным условием ставилось окончание полного курса, которое для некоторых затягивалось на 10–15, а то и целых двадцать лет. Среди выпускников академии были князь Антиох Кантемир, митрополит Гавриил, историк Бантыш-Каменский, поэт Костров, Ломоносов.

В 1743 году Святые ворота были перестроены и увенчаны колокольней, а в 1780-х годах на западной границе монастырского участка появилось двухэтажное здание бурсы. Тем самым ансамбль монастыря был завершен. Теперь на его парадный двор вели особые – Школьные – ворота, располагавшиеся западнее Святых.

Академия в Заиконоспасском монастыре просуществовала до 1814 года. Реконструкция города, связанная с последствиями пожара во время пребывания в Москве наполеоновских войск, подсказала в значительной мере перевод академии в Троице-Сергиеву лавру. В стенах восстановленного старого монастыря расположилось теперь Заиконоспасское духовное училище.

В 1822 году обветшавшее здание Коллегиума разобрали и возвели заново. В 1880-х годах произошел раздел территории между духовным училищем и монастырем, причем была восстановлена западная монастырская граница. К обители отошла большая часть Братского корпуса, надстроенная затем третьим этажом.

На рубеже ХIХ-ХХ веков по линии Никольской улицы, после слома старых зданий, был построен по проекту архитектора М. Т. Преображенского Торговый дом (№ 7) и новая надвратная колокольня, спроектированная с псевдорусскими деталями архитектором З. И. Ивановым. Новая колокольня включила в себя объемы старой. На сегодняшний день помимо перечисленных зданий сохранились Спасская церковь, Братский корпус и дом Заиконоспасского духовного училища.

Здесь стоит вспомнить, что всего в Российской империи существовало четыре духовных православных академии. Самой старой была Киевская, основанная еще в 1615 году в виде Киево-братской школы для изучения классических языков, риторики, богословия и некоторых предметов элементарного образования… Киевский митрополит Петр Могила превратил школу в высшее учебное заведение – Киево-Могилянскую коллегию (1631-173l). После Заиконоспасской в 1721 году по указу Петра I при Александро-Невском монастыре появилась школа для обучения азбуке, письму, псалтыри, арифметике, грамматике и толкованию евангельских блаженств. В 1726 году ее переименовали в Славяно-греко-латинскую семинарию, в 1788-м – в Главную семинарию, а в 1809-м на ее базе была создана Санкт-Петербургская духовная академия.

Наконец, четвертая академия – в Казани начиналась в 1723 году с архиерейской элементарной школы, преобразованной в 1732-м в семинарию по образцу Киевской духовной академии, из которой и были приглашены первые наставники. В 1797 году семинария преобразована в академию с высшим богословским курсом. Для пополнения образования воспитанники должны были посещать лекции в Казанском университете. С 1818 по 1842 год академия не функционировала. С 1854 года в ней были открыты миссионерские отделения. Большую ценность представляла академическая библиотека, куда перевезли около 2000 славянских рукописей из Соловецкого монастыря еще в XIX веке.

Храм Заиконоспасского монастыря представляет один из лучших образцов архитектуры так называемого московского барокко. Складывался он постепенно. В 1701 году к нижней церкви 1661 года пристроили трапезную. До 1709 года получила существующий поныне облик и верхняя церковь. С запада и севера под папертью верхнего храма было устроено два этажа келий для студентов академии, число которых достигало в то время четырехсот человек.

Братский, или Учительский, корпус может быть датирован последней четвертью XVII века. Нижний его этаж служил для хозяйственных потребностей. Здесь размещались хлебня с погребом, кладовые и даже конюшня, а также кухня. Верх занимало жилье, украшением которого служили очень хорошие изразцовые печи. В 1886 году здание надстроили третьим этажом и декорировали в псевдорусском стиле по проекту архитектора Н. А. Шера.