Такие потрясения можно стойко сносить, лишь когда душа очерствела и фанатизма в достатке. Старунин обладает этими качествами. Ему поставлена задача пробиваться к передовым частям на севере участка прорыва, обходя дивизии, застрявшие в ожесточенных боях на просеке "Эрика". Там он получает новый приказ: выдвинуться к шоссе Ленинград – Новгород, чтобы перерезать пути снабжения немцев в районе Померанье неподалеку от Любани. При этом не имеет значения, как далеко он оторвется от своих частей снабжения и насколько будут открыты его фланги.

Старунина терзают сомнения, но он отбрасывает их прочь. Он утешает себя, что снабжение наладится и к тому же на подходе должно быть подкрепление. 191-я стрелковая дивизия продолжает движение и выходит, не подозревая ни о чем плохом, к узкоколейке, называемой в просторечье "Восток – Запад". На старунинских картах она оказалась не обозначена. Немцы, спеша изо всех сил, превратили железнодорожную насыпь в огневое заграждение. Вскоре дивизия ввязывается в ожесточенные лесные бои. Заканчиваются продовольственные и другие запасы, на флангах появляются немцы. Слабые попытки идущих следом частей установить контакт со Старуниным ни к чему не приводят. Его узлы связи уничтожаются огнем артиллерии. Посыльным не удается пробиться через немецкий заслон. Полки Старунина окончательно застревают в 15 километрах от шоссе перед указанной им целью – деревней Померанье. Там они попадают в окружение. У них заканчиваются боеприпасы и продовольствие.

Проходит не так уж много времени, и Старунин убеждается, что ему не удастся вырваться из окружения с остатками своей дивизии. В северном направлении разорвать кольцо невозможно. Он пытается прорваться на запад, но и это не приводит к успеху. Тогда он приказывает оставшимся частям пробиваться мелкими группами на юг. После поражения под Померанье его в случае благополучного выхода из окружения ждет смертная казнь. Не поэтому ли он остался в котле? Старунин отрицает это. Он легко мог бы пробиться к своим, полагает Старунин, так как часами изучал систему и порядок действий немецких сторожевых постов. Нет, он просто не хотел бросать в беде своего дивизионного комиссара. Намерен ли он это использовать как смягчающее обстоятельство? Старунин пожимает плечами. Когда комиссар умер, то все шансы на благополучный исход были уже потеряны.

Когда немцы обнаружили Старунина, то он стал отстреливаться, но отказало оружие. "Мне нужно было бы погибнуть в бою", – говорит он. Старунин понимает, что его семья будет уничтожена, если НКВД узнает о его сдаче в плен. Семья – это единственное его счастье. Остается ли Старунин по-прежнему убежденным коммунистом после всего того, что он узнал о советском режиме? Он отвечает утвердительно. Немецкие офицеры тоже ведь имеют свои идеалы. И он без тени страха спрашивает офицера, который его допрашивает, почему тот сам является национал-социалистом.

На этом немецкий писатель заканчивает свой рассказ о Старунине. Мне же стала интересна дальнейшая судьба командира 191-й дивизии, и я разослал записи Хассо Стахова по Интернету. Неожиданно быстро получил письмо от одного молодого петербургского историка. "Полковник Старунин по-прежнему считается пропавшим без вести в результате неудачной Померанской операции, – написал он мне. – Из той операции мало кто вернулся, а штаб дивизии сгинул бесследно. Наличие такого документа в немецком архиве позволяет вычеркнуть из списка пропавших без вести еще одного командира Красной армии, хотя я уверен, что сама запись допроса содержит массу фамилий офицеров Красной армии с разъяснением их судеб. Сколько советских солдат и офицеров можно было бы вычеркнуть из списков пропавших без вести благодаря таким вот документам, если бы этим занялось Министерство обороны России".

Какой "немецкий порядок" планировался в оккупированном Ленинграде?

Согласно документам, обнаруженным Хассо Стаховым в "Архиве вермахта", еще в июле 1941 года командование 18-й армии разработало планы по захвату Ленинграда и решению вопросов, связанных с контролем, эксплуатацией, управлением, работой заводов и других учреждений, а также со снабжением.

Было продумано:

– кто будет распоряжаться его городским имуществом;

– кто займется производственными мощностями;

– какие войска необходимы для патрульной службы и организации безопасности;

– что делать с пленными и заложниками;

– где должны быть созданы лагеря для пленных.

Как и положено в таких случаях, все было спланировано до мелочей. Это касалось:

– сдачи оружия и саперного имущества;

– автомобилей и лошадей;

– архивов;

– библиотек;

– произведений искусства;

– сырья;

– благородных металлов;

– больниц, электростанций и газовых заводов.

Учтено было буквально все, включая:

– количество фуража при сдаче скота;

– количество бензина для заполнения емкостей конфискованных автомобилей.

Проработаны были вопросы:

– о системе разделения города на районы;

– о пропускной системе при переходе из одного района в другой;

– о постоянном контроле над дорогами внутри города.

Решены были вопросы о том:

– кто станет заботиться о подаче тока в случае выхода из строя центральной городской электростанции;

– какие телефонные и телеграфные станции и с каким персоналом должны будут продолжать свою работу;

– кто будет заботиться о снегоуборочной и дорожно-строительной технике;

– кто будет отвечать за разминирование взрывоопасных предметов и их ликвидацию.

Когда я переводил эту страницу из "Трагедии на Неве", то возникло сильное желание ознакомиться с архивными немецкими документами применительно к каждому из указанных пунктов. Особенно зацепила фраза относительно привлечения снегоуборочной техники. Речь ведь шла не о лопатах и скребках и других подручных средствах, а о машинах для уборки снега. Получалась так, что немцы еще летом 1941 года продумывали, откуда будут завозить эту технику в захваченный ими Ленинград. Следуя логике, эта техника могла завозиться из Баварии, где в горных районах снега в избытке, или из Австрии. А может быть, из оккупированной Норвегии? Но тут же возник другой вопрос: а как же это сочеталось с желанием Гитлера сровнять город с землей? Вновь подумалось, что только личное знакомство с такого рода документами, а не простая ссылка на них, может внести полную ясность в данный вопрос.

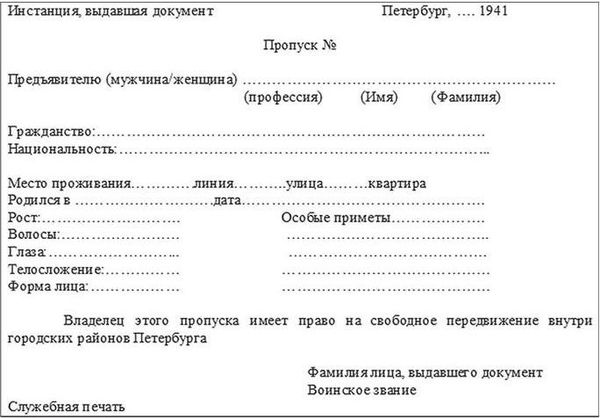

Пропуск в Ленинград.

Среди документов Фрайбургского архива, помещенных в книге "Трагедия на Неве", имеется один поистине уникальный. Это проект пропуска для передвижения по Ленинграду его жителей в уже оккупированном немцами городе.

Вот как он выглядит в переводе на русский язык:

Месяца там нет, только год. Но какой – 1941! По существу, это еще один ответ на вопрос, что собиралось делать командование группы армий "Север" с Ленинградом после его занятия осенью 1941 года. Капитуляция города, но никак не разрушение, была целью немецкой армии. Зачем им нужно было его разрушать, ведь личному составу предстояло в нем жить. Зачем рубить сук, на котором придется сидеть, да тем более еще в преддверии зимы?

Профессор Хюртер высоко оценивает архив вермахта

С документами Фрайбургского архива вермахта постоянно работает немецкий военный историк – профессор Йоханесс Хюртер из Мюнхена. На них он ссылается в своей монографии "Вермахт под Ленинградом. Боевые действия и оккупационная политика 18-й армии осенью и зимой 1941/42 годов". Издана она в журнале "Ежеквартальные тетради по современной истории" Ольденбургского издательства научной литературы в Мюнхене в 2001 году. Исследуя вопрос о планах командования 18-й армии, входившей в состав группы армий "Север", Хюртер отмечает, что они в отношении Ленинграда в случае его захвата оставались неизменными и концентрировались прежде всего на важнейших вопросах управления, обеспечения безопасности и снабжения.

"Вопросы управления готовились в тесном согласовании с начальником тыла группы армий "Север", который уже выделил для Ленинграда полевые и местные комендатуры и откомандировал в 18-ю армию с этой целью, как большого специалиста, полковника Лизера, бывшего сотрудника Восточного отдела". Такого рода данные Хюртер обнаружил в журнале боевых действий 18-й армии, где были представлены донесения отдела обер-квартирмейстера за 13 и 16.9.1941 г. Документ хранится во Фрайбурге под идентификационным номером BAMA, RH 20-18/1203. Заслуживает внимание уже само упоминание о журнале боевых действий 18-й армии. В советской и последующей российской военной историографии мне не доводилось сталкиваться с содержанием документов подобного рода. Ниже уровня дневников начальника Генерального штаба сухопутных войск вермахта генерала Франца Гальдера наша историография никогда не опускалась. А ведь чаще всего информация низовых звеньев, отслеженная и проанализированная, дает самые интересные результаты и позволяет делать выводы, привязанные напрямую к реальным фактам.