Павел I

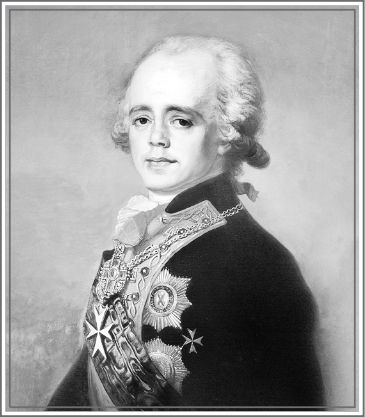

Константин Павлович

Если у Павла Петровича складывались довольно неопределённые и во многом неподтверждённые генетические связи с финнами, то у его матери, царствующей императрицы Екатерины II, однажды возникли сложные, если не сказать драматические отношения со шведами. К слову сказать, Екатерина II и шведский король Густав III были довольно близкими родственниками: отец Екатерины, ангальт-цербстский герцог Христиан Август, и отец Густава, шведский король Адольф Фридрих, были родными братьями.

Но всё по порядку. Как утверждает фольклор, за несколько месяцев до кончины императрицы начались мистические предзнаменования, истолкованные самой Екатериной как приближение смерти. То громовым ударом были повреждены любимые украшения императрицы в её комнате, то яркий метеор упал прямо за каретой, в которую она должна была вот-вот сесть. А то вдруг Екатерина была кем-то вызвана в тронную залу, и когда явилась туда, то увидела будто бы собственную тень, сидящую на троне. Но самой удивительной была легенда об огненном шаре, или змее, как его называли в народе. Этот "змей" за несколько дней до смерти императрицы будто бы пролетел над Зимним дворцом и скрылся за Петропавловской крепостью.

Такой "огненный змей", согласно древнерусским языческим традициям, обычно посещал женщин, лишившихся мужа. После этого они начинали сохнуть и в конце концов умирали. А вот "змей", явившийся потрясённым петербуржцам осенью 1796 года над Зимним дворцом, легко ассоциировался с сыном Густава III – шведским королём Густавом Адольфом IV, который именно в то время сватался к внучке императрицы – Александре Павловне. По тщательно разработанному сценарию Екатерина предполагала обнародовать сватовство во время дворцового бала, на который должен был прибыть счастливый жених. Однако сватовство расстроилось. Скандал усугублялся тем, что Густав Адольф вообще не появился во дворце. О его отказе жениться Екатерина узнала прямо во время бала от посторонних лиц после долгого и оскорбительного ожидания. Там же, на балу, с ней случился удар, от которого она уже не оправилась. Через несколько дней Екатерина скончалась.

А теперь о других генеалогических связях. В 1736 году прадед Пушкина, "арап Петра Великого" Абрам Петрович Ганнибал, женился вторым браком на дочери пленного шведа Матиаса, или по-русски Матвея, фон Шёберха Христине Регине. Её отец был шведским дворянином, в прошлом офицером, поступившим на русскую военную службу. Сын Абрама Петровича и Христины Регины – Осип Абрамович Ганнибал стал отцом матери Александра Сергеевича Пушкина – Надежды Осиповны.

Между тем не только кровные или родственные связи объединяют имена и поколения, но и единая история, и общая судьба носителей этих имен. Так, в Невской битве между русскими и шведами принимал активнейшее участие предок Пушкина, Ратша, или Рача, чем Пушкин всю жизнь гордился и о чём писал в известном стихотворении "Моя родословная":

Мой предок Рача мышцей бранной

Святому Невскому служил.

Ко всему сказанному добавим, что в старые времена совместное проживание славянских и угро-финских племён на одной территории породило и их общее и чуть ли не единое восприятие внешним миром как одного народа. В старинных шведских хрониках в качестве врагов Швеции, как правило, их называют в одном ряду: "русские и карелы", "ижора и русские". И летописный рассказ о призвании варягов не оставляет на этот счёт никаких сомнений: "Реша, руси, чюдь, и словени, и кривичи, и вси: "Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет; да поидете княжить и володети нами"". Кстати, не исключено, что одной из причин совместного призвания варягов было желание и тех и других племен прекратить взаимные набеги и столкновения друг с другом. Для примирения необходим был кто-то третий.

Постепенно в русской обиходной разговорной практике грани между различными угро-финскими племенами исчезли. Всё чаще их стали обозначать общим понятием "финны" в первоначальном значении "охотники". Ареалом их обитания продолжала оставаться историческая территория Ингерманландии, простиравшаяся от границ собственно Финляндии в южном и юго-западном направлении.

И ещё. Когда мы говорим о финнах в Петербурге, надо иметь в виду одно немаловажное обстоятельство. Значительную часть исторического времени ингерманландские финны были подданными шведского короля, а значит, шведами по территориальному признаку. Например, в XIX веке в Выборгской губернии финноязычное население составляло 85 % и шведскоязычное – 15 %. Как считают некоторые исследователи, бо́льшая часть петербургских финнов вышла из этих двух групп, в то время как другие утверждают, что ингерманландцы – это вообще "смесь шведов и финнов".

При этом нельзя забывать и того обстоятельства, что финны многие годы были порабощены шведами. Это негативным образом не могло не отразиться в фольклоре. Вот только три финских анекдота об отношении финнов к шведам:

"Почему Христос не родился в Швеции?" – "Там невозможно было найти трех мудрецов и одну девственницу".

"Почему финны не летают в космос?" – "Если полетит финский космонавт, то Финляндия вымрет от восторга, Норвегия и Дания вымрут от зависти. Что, всю Скандинавию шведам отдать"?

Разговаривают два финна: "Ты знаешь, как спасти тонущего шведа"? – "Нет". – "Ну и хорошо".

Понятие "свеи", как в Древней Руси называли шведов, в научном мире толкуется как "свои", что объясняется тем, что "в этногенезе шведов участвовали финны и саамы". Согласно "норманской теории", именно шведские викинги "были причастны к образованию государственности на Руси". И более того, этим викингам Русь будто бы обязана своим названием, поскольку их-то викингов и называли "русью".

В старом Петербурге об этом очень хорошо помнили. Например, первоначально место для строительства единой лютеранской церкви было выделено одно для всего финско-шведского прихода Петербурга. Другое дело, что в середине XVIII века из-за разногласий между самими финнами и шведами приход раскололся на два самостоятельных, и впоследствии было построено два храма: финский – на Большой Конюшенной улице, и шведский – на Малой. Но так или иначе, в нашем повествовании мы будем говорить и о тех, и о других.

2

Появление финно-угорских племён в Европе относится к первому тысячелетию до нашей эры. Или, как осторожно говорят некоторые исследователи, не раньше третьего тысячелетия до нашей эры. В те далекие времена, как считает современная наука, они покинули свою прародину в предгорьях Алтая и двинулись на северо-запад в поисках более удобных мест обитания, охоты и земледелия. В науке существуют различные мнения о том, почему племена отправились на Запад. Интерес представляют два из них. Во-первых, это могла быть обыкновенная миграция, связанная с освоением новых территорий для охоты, и, во-вторых, допускается возможность их оттеснения какими-то завоевателями.

Так или иначе, примерно две тысячи лет назад, скажем мы так же осторожно, финно-угорские племена пересекли Уральский хребет и расселились на огромной территории Восточной Европы. Они выкорчёвывали леса, распахивали землю, охотились, налаживали рыбный промысел и не страшились непредсказуемой водной стихии. По преданию, первые обитатели прибрежья Невы не строили прочных домов, а только небольшие избушки, которые с приближением бурной погоды разбирали, превращая их в удобные плоты, складывали на них нехитрый скарб, привязывали к деревьям, а сами "спасались на Дудерову гору". Когда вода спадала, вновь возвращались в родные места. Дудеровы горы на северо-западе Петербурга сегодня считаются памятниками природы ледникового периода. По-фински они объединены одним названием Дудергофские высоты (Tuutarin mäet) и состоят из трех холмов: Кирхгоф, Воронья гора и Ореховая гора.

Расселяясь на пустынных необжитых местах, пришельцы навеки метили географические реалии нового ареала своего обитания топонимическими метами с финно-угорскими корнями. Напомним, что даже такие привычные и кажущиеся русскими гидронимы рек Москва и Волга, по мнению некоторых лингвистов, имеют угро-финские корни. А уж на территории современного Петербурга и Ленинградской области абсолютное большинство названий рек, озёр и возвышенностей имеет финское происхождение. Этимология топонимов Нева, Нарва, Охта, Вуокса, Ладожское озеро и Лахтинский залив, Пулковские, Лемболовские и Дудергофские высоты и многих-многих других, о чём мы будем подробнее говорить ниже, до сих пор напоминает о давнем финском присутствии в Приневье.

Сохранились и старинные геральдические свидетельства этого массового перемещения угро-финских племен. Так, на гербе финляндской Карелии на кроваво-красном фоне изображены две скрещённые руки под золотой короной. Одна из рук, та, что облачена в кольчугу, сжимает кривую азиатскую саблю, в другой руке, надёжно защищённой латами, зажат европейский меч. Некоторые исследователи склонны видеть в этом изображении символ многовековой битвы между Востоком и Западом. Будто бы одна рука, та, что в латах, символизирует Швецию, другая, в кольчуге – Россию. Другие считают, что этот герб символизирует общий для всех народов евроазиатский ареал обитания. Как нам кажется, правы и те и другие, о чём мы и будем говорить на страницах этой книги.