Изображения луков со стрелами (как и находка наконечника стрелы, воткнутого черешком в потолок и направленного, таким образом, вниз), несомненно, имели глубокую смысловую нагрузку, но их семантика (и содержание обряда (?) втыкания наконечника стрелы) пока не поддается полному раскрытию. Можно полагать, что, будучи связанными с данным культовым объектом и зафиксированным обрядом забивания гвоздей, эти изображения выполняли охранительную, благопожелательную функцию. Делая такое предположение, прежде всего следует иметь в виду наименование данного объекта – "Ворота Судного дня" – дня, когда, по представлениям верующих, умершие (их души) предстанут пред Судом Божьим. Можно полагать, что луки со стрелами, обращенными вниз, в потусторонний мир (как и обнаруженный наконечник стрелы), должны были выполнять функцию оберегов, предотвращающих негативное воздействие потусторонних сил. В этой связи отметим, что ранние суфии (а данный культовый объект можно в значительной степени интерпретировать как находящийся под суфийским влиянием, учитывая выявленную здесь надпись странствующего суфия, дервиша Садика и саму религиозную ситуацию в Дербенте X–XII вв.) жили в ожидании скорого Судного дня. Укажем также на специфику выявленных религиозных надписей и упоминание (дважды) имени пророка Мухаммеда – заступника в Судный день.

Такова предварительная интерпретация зафиксированных на исследуемом па мятнике символических рисунков-знаков, обрядовых действий, включавших не только посещение этого культового объекта, но и, вероятно, выполнение определенных ритуальных действий. Замечу, что в Южном Дагестане (Рутульский район) встречаются средневековые мусульманские надмогильные камни с изображением направленного вниз лука со стрелой (информация краеведа Р.А. Рамазанова, сел. Шиназ).

В проходе, как и на прилегающих к нему участках оборонительной стены и башни, в кладке зафиксированы сотни забитых средневековых кованых железных гвоздей.

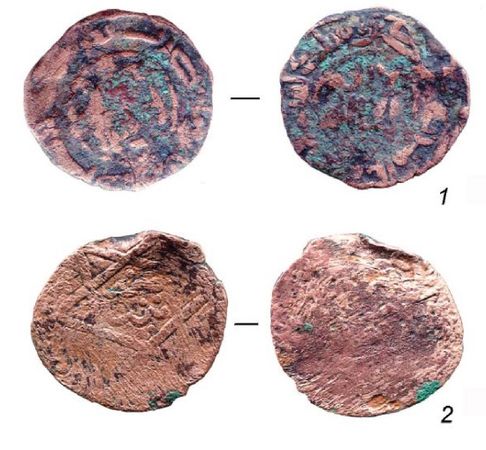

В ходе исследований установлена обрядовая специфика данного памятника – зафиксированные обряды забивания в стену гвоздей и подношения медных монет (в раскопе найдено 11 монет, одна из которых была забита в шов между рядами кладки стены; предварительная датировка XI–XV вв.) (рис. 13) по данным письменных источников и этнографии интерпретируются как благопожелательные, исполняемые с целью исполнения заветных просьб, сокровенных желаний и сопровождаемые обетом (араб. назр).

В упоминавшейся заметке в "Известиях Кавказского отделения Русского географического общества", написанной Комаровым, среди ряда положений, якобы обеспечивавших счастливую жизнь дербентца-мусульманина в течение года, числится и необходимость "прибить к Деры-Киамет (дверь представления мира) деревянный гвоздь и сделать незр".

В этой связи заметим, что на территории Апшерона имеется одинокая скала, носящая наименование Имам-заде, в которую верующие шииты (таты, азербайджанцы) с той же целью забивают гвозди – если "скала примет гвоздь" (т. е. если он войдет, забьется в скалу), то заветная просьба, желание осуществятся (информация научного сотрудника Института археологии и этнографии АН Азербайджана, к.и.н. И.Н. Алиева).

Рис. 13. Дербент. Культовое место Баб ал-Кийама. Медные монеты из раскопа

Подобные действия совершали, по сообщению Н. Федорова, в конце XIX в. и армяне-христиане в пещере св. Оганеса около Новобаязета: "Богомольцы, обращаясь с просьбой к св. Оганесу, вбивают гвозди в камни пещеры: если гвоздь войдет, то просьба будет исполнена, полагают они; в противном же случае – не будет; в настоящее время (конец XIX в. – М.Г.) в камнях можно видеть много вбитых гвоздей, но немало на полу погнутых и сломанных". Наконец, отметим, что близкое по своей сущности совершали и верующие Дагестана – по этнографическим данным, больной человек с целью исцеления приходил (или его приводили) на святое место (пир, гунбет), вбивал гвоздь в камень, находящийся там, и затем вынимал его; из этого гвоздя изготавливали кольцо, которое постоянно носили в качестве амулета-оберега.

Использование в этих обрядовых действиях таких предметов и объектов, как железный гвоздь и камень, не случайно и, видимо, обусловлено древними верованиями, пережиточно сохранявшимися в Средневековье уже после принятия ислама. Роль железа, железных предметов, особенно режуще-колющих, в религиозных реликтовых представлениях, их использование в качестве охранительных средств хорошо известны по этнографическим данным многих народов, в том числе и Дагестана. Прослеживается она и по археологическим данным.

Ту же благопожелательную цель преследовал осуществлявшийся на данном культовом месте в Дербенте в Средневековье, как установлено раскопками, обряд прикладывания или забивания медных монет. В качестве параллели отметим, что подобный обряд ранее осуществлялся и осуществляется в наше время в одной из древнейших на Кавказе церквей ("Матери церквей восточных", по выражению Мовсеса Каланкатваци/ Дасхуранци, VII в.), расположенной в сел. Киш (Закатальский район Азербайджанской Республики). Здесь местные верующие-мусульмане прикладывали или приклеивали воском от свечи к стене заброшенной церкви медные и медно-никелевые советские и российские монеты, и если они "прилипали" на некоторое время, то сокровенная просьба, по мысли верующего, должна была исполниться.

С обрядовой спецификой исследовавшегося культового объекта была связана еще одна находка. Это найденный вплотную к оборонительной стене в слое IX–X вв. небольшой горшочек с ручкой, внутри которого лежал стеклянный флакон для благовоний (рис. 14, 1,2). Подобный стеклянный сосудик был обнаружен, в частности, в богатой аланской катакомбе XI–XII вв. могильника Мартан-Чу в Чечне.

Данная неординарная находка представляет собой, как можно полагать на основе ее положения (вплотную к куртине) и своеобразия (флакон в горшочке), своего рода подношение на культовом объекте. Обращу внимание и на то, что в раскопе было обнаружено достаточно много (по сравнению с найденными при раскопках иных объектов) обломков средневековых стеклянных сосудиков и браслетов. И в этой связи отмечу бытующий до сих пор у шиитов Дербента обычай обрезать ногти, вымыть руки и затем разбить стеклянный сосуд, совершаемый с целью благополучия (со словами "разбиваю свое горе") около высокопочитаемой мусульманской святыни города – кладбища тюрк. Кырхляр (перс. Чэхэл танан "Сороковник"), где погребены воины-шахиды XI – начала XII в.

Рис. 14. Дербент. Культовое место Баб ал-Кийама. Стеклянный флакон (1) и керамический горшочек (2), обнаруженные около оборонительной стены

В заключение замечу, что исследования этого неординарного и долго функционировавшего культового объекта представляют огромный интерес для изучения ислама и суфизма в средневековом Дербенте – одном из важнейших мусульманских центров Кавказа. Переосмысление данного объекта как "Ворот Судного дня", "Ворот Воскресения" (араб. Баб ал-Кийама, тюрк. Кийамат-капы, перс. Дар-и Кийамат), которые, по вероятному убеждению верующих мусульман, откроются в Судный день, и возникновение, судя по имеющимся на сегодня данным, на этом месте культового мусульманского объекта приходится на X–XI вв. – период активизации мусульманской деятельности и утверждения в Дербенте позиций суфизма – мистического на правления в исламе.

Этому объекту придавалось особое значение, и здесь несли службу воины гарнизона Дербента. В Петербургском списке хроники "Дербенд-наме" (хранящемся ныне в Государственной публичной библиотеке в Санкт-Петербурге), автором протографа которого являлся, видимо, Йусуф ал-Лакзи (ум. до 1089 г.) и которым пользовался Мирза Казем-бек, имеется приложение – "Баб ал-абваб Шухедалери", т. е. "Мученики-шахиды Баб алабваба (Дербента)".

В нем приведены имена 50 шахидов XI – начала XII вв., похороненных на кладбищах города (в том числе на кладбище Кырхляр), и среди них назван Пир-Нал‘банд, который носил титул "султан газиев Ворот Воскресения" (султан дарвазе-е кийамат газийан), т. е. он являлся предводителем отряда воинов-газиев (борцов за веру), несших службу у "Ворот Воскресения" – памятника, который вновь был выявлен в наши дни и исследовался Дербентской археологической экспедицией.

Литература

Аликберов А.К. Эпоха классического ислама на Кавказе. М., 2003.

А.К. Что должен делать каждый Дербентский мусульманин (шиит), чтобы счаст ливо провести весь новый год // Известия Кавказского отделения Рус ского географиче ского общества. Т. I. Тифлис, 1872.

Бакиханов А.К. Гюлистан-и Ирам. / Ред., коммент., примеч. и указатели акад. З.М. Бу ния това. – Баку, 1991.

Виноградов В.Б., Мамаев Х.М. Исследование раннесредневековых памятников в Чечено-Ингушетии // Археологические открытия 1975 г. – М., 1976.

Гаджиев Г.А. Амулеты и талисманы народов Дагестана. Махачкала, 1996.

Gadžiev M.S., Kudrjavcev A.A. Steinmetzzeichen des 6. Jahrhunderts n. Chr. In Darband // Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan. Band 33. Berlin, 2001.

Derbend-Nameh, or the History of Derbend. Translated from a select turkish version and published with the text and with the notes by Mirza A. Kazem-Beg. SPb., 1851.