Отряды пехотинцев подбирались с топорами к неохраняемому плетню, стремясь быстро прорубить проходы для конницы. Частично им это удалось. Но поднятые по тревоге русские стрельцы и мушкетеры Делагарди успели добежать до плетня и открыть огонь прежде, чем на поле выехали гусарские полки. Выдвижение польской конницы замедлилось, что позволило Дмитрию Шуйскому и Якову Делагарди вывести свое воинство из Лагерей и построить его для сражения. У Делагарди на правом крыле впереди расположился пехотный строй, за ним - конница, у Дмитрия Шуйского, на левом крыле, - наоборот. Дмитрий Шуйский расставил свои полки крайне неудачно. Сражение предстояло вести в "поле", поэтому устойчивость боевых порядков могла обеспечить только пехота, вооруженная "огненным боем" и длинными копьями немецкого образца (таких копий у русских пехотинцев было достаточно), но незадачливый воевода в первые ряды выдвинул не пехоту, а конные отряды "детей боярских". В результате пятитысячная конница Зборовского всёй массой, выставив вперед длинные пики, обрушилась на эти отряды и опрокинула их. Отступая, "дети боярские" смяли собственную пехоту. Полки перемешались. Беспорядочные толпы ратников побежали к лагерю, чтобы укрыться за повозками. Многим удалось это сделать.

Под знаменем воеводы Дмитрия Шуйского собралось в лагере не менее пяти тысяч человек, в обозе оставалось восемнадцать пушек - сила немалая. Еще не все было потеряно, тем более что на правом крыле наёмники Якова Делагарди продолжали сражаться. Несколько раз конница гетмана Жолкевского атаковала плотную фалангу немецкой пехоты, ощетинившуюся длинными копьями, но безуспешно. Вот тут-то и нужно было помочь Якову Делагарди ударом из русского лагеря. Но воевода Дмитрий Шуйский предпочел выжидание, за что и был наказан. Когда на помощь гусарам пришла королевская пехота, наемники стали разбегаться. В беспорядке отступили французская и английская конницы: польские гусары явно превосходили их по численности, к тому же они были воодушевлены первыми успехами и атаковали яростно. Лагерь наемников захватили, но Якову Делагарди удалось спастись от полного разгрома. Трехтысячный отряд его воинов занял удобную позицию у опушки леса, за лагерем, и мог продолжать сражение.

Даже в этот критический момент у воеводы Дмитрия Шуйского была возможность переломить ход сражения: следовало выйти из лагеря и ударить по полякам, грабившим лагерь наемников и готовившимся к атаке на уцелевшее воинство Делагарди. Но воевода не сделал этого, он все еще выжидал.

Тем временем гетман Жолкевский послал своего племянника к наемникам, предложив им почетную капитуляцию. Первыми на сторону Жолкевского перешли французские наемники, за ними - ландскнехты. Когда Яков Делагарди убедился, что половина его людей "передались" полякам, он предложил Жолкевскому заключить перемирие отдельно от русских. Взбунтовавшиеся наемники начали грабить лагерь, не пощадив даже обоза своего собственного предводителя. Наемная армия Якова Делагарди перестала существовать.

Дмитрий Шуйский отдал приказ об отходе, который превратился в беспорядочное бегство. Только окрестные леса спасли ратников от поголовного избиения или плена. Сам воевода бежал, забыв о войске. Своего боевого коня он утопил в болоте, и в Можайск, как отмечали очевидцы, приехал на тощей крестьянской кляче.

Через несколько дней, узнав о поражении больших полков, сдался окруженный в Царевом Займище отряд воеводы Григория Валуева. Царь Василий Шуйский остался без армии.

Дальше поражение следовало за поражением.

Лжедмитрий II возобновил наступление на Москву и занял Серпухов.

Войско гетмана Жолкевского захватило Вязьму.

Царь Василий Шуйский пытался еще раз собрать дворянское ополчение, рассылал грамоты в разные города, но дворяне не спешили на призыв непопулярного правителя. В самой Москве начались волнения. Толпы горожан собирались под окнами царского дворца и кричали: "Ты нам не государь!"

Делегация бояр отправилась в королевский лагерь под Смоленск и подписала договор о признании русским царем королевича Владислава, сына короля Сигизмунда III.

16 июля 1610 года самозванец появился под Москвой с трехтысячным войском. С ним был тушинский боярин Дмитрий Трубецкой.

Бессильного царя Василия Шуйского свергли и постригли в монахи, власть перешла к группе знатнейших бояр (так называемая "семибоярщина"), которые тотчас же начали переговоры с королем Сигизмундом III. Вскоре бояре впустили в Москву польский гарнизон. Ждали нового царя Владислава, но теперь уже Сигизмунд III не соглашался отпустить в Москву своего сына. Он стал сам претендовать на царский венец. России грозила утрата национальной независимости.

Самозванец, лишившись польской помощи, отступил в Калугу, где и был убит - интервенты больше не нуждались в нем. Остатки тушинцев и казаки собрались вокруг атамана Заруцкого.

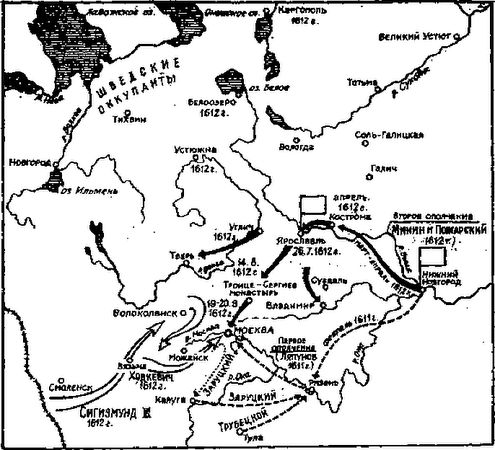

В Рязанской земле начал собирать первое ополчение для освобождения Москвы дворянин Прокопий Ляпунов. Но его поход закончился неудачей, Москву освободить не удалось. Сам Ляпунов погиб от сабли своего временного союзника атамана Заруцкого. Ополчение распалось.

В том же 1611 году пал Смоленск, королевская армия высвободилась для большого похода на Москву. Король послал к столице одного из своих лучших полководцев, гетмана Яна Ходкевича.

Тем временем в Пскове появился очередной самозванец, выдававший себя за "царя Дмитрия", некий дьякон Матюшка Веревкин. И многие бывшие тушинцы поспешили "признать" его.

Шведы, отступившие на север, начали открытую войну против России, осаждали и захватывали русские города.

В этих тяжких условиях осенью 1611 года прозвучал в Нижнем Новгороде знаменитый призыв земского старосты Кузьмы Минина к общенародной войне против интервентов: "Если мы хотим помочь Московскому государству, то не будем жалеть своего имущества, животов наших; не то что животы, но дворы свои продадим, жен и детей заложим!"

Освободительная война русского народа (1611–1612)

В Нижнем Новгороде началось формирование второго ополчения, которое проводилось Кузьмой Мининым быстро, энергично, со знанием дела. Был составлен особый приговор о сборе средств "на строение ратных людей… смотря по пожиткам и промыслам". В Нижний Новгород стали собираться служилые люди.

Выборные земские власти Нижнего Новгорода беспокоил вопрос, кому можно поручить командование ополчением. Опытных и способных воевод в России много, но этот случай особенный. Требовался воевода, которому можно было бы безоговорочно верить. Посадские люди искали "честного мужа, кому заобычно ратное дело", "кто б был в таком деле искусен", и, что самое главное, "который бы во измене не явился".

Таким воеводой признали князя Дмитрия Михайловича Пожарского, который действительно никогда "во измене не явился", всегда служил не какому-либо конкретному правителю, но - России, и пронес этот принцип через всю свою жизнь. Сам Дмитрий Пожарский провозглашал (еще до свержения царя Василия Шуйского, в обстановке его полного бессилия): "Будет на Московском царстве по старому царь Василий, ему и служить, а будет кто иной, и тому также служити". Эта формула политической верности много проясняет в личности и деяниях верного сына России.

О князе Дмитрии Пожарском написано много: исторические сочинения, романы и повести, пьесы, киносценарии. Первая подробная биография героя "Смутного времени" вышла в свет в середине прошлого столетия (С. К. Смирнов. Биография князя Д. М. Пожарского, М., 1852). Краткая библиография, приложенная к книге о Дмитрии Пожарском в серии "Жизнь замечательных людей", насчитывает не один десяток наименований. Это обилие информации дает возможность автору сосредоточить свое внимание преимущественно на военной деятельности полководца.

2

Предки Дмитрия Пожарского были стародубскими князьями. Основатель рода Иван Стародубский, седьмой сын знаменитого великого князя Всеволода Большое Гнездо, получил в удел земли на реках Клязьме и Лухе. Городом Стародубом владели несколько поколений его наследников. При великом князе Дмитрии Донском в Стародубе "сидел" князь Андрей Федорович, от старшего его сына Василия и пошли князья Пожарские. Но постепенно множившиеся представители княжеского рода буквально растащили удел по частям. Дед нашего героя Федор Иванович Немой владел незначительной частью бывшего княжества, да и то совместно с тремя своими братьями. В середине XVI века он служил при дворе Ивана Грозного в небольших чинах, попал даже в тысячу "лучших слуг", но в годы опричнины, когда опричный террор обрушился на потомков ярославских, ростовских и стародубских князей, оказался в ссылке в Свияжске. Вотчины его были конфискованы, "на прокормление" ему выделили только несколько крестьянских дворов в "Бусурманской слободке" под Свияжском. "Мои родители много лет были в государеве опале", - вспоминал потом Дмитрий Пожарский.

Возвращенный в годы Ливонской войны (1558–1583) из ссылки, князь Федор служил в скромном чине дворянского головы, так и не дослужившись до воеводского звания. В наследство своему старшему сыну Михаилу он оставил возвращенное Пожарским село Мугреево (Волосытино) и некоторые другие родовые земли в Стародубе. По существу, семья была разорена - вотчины за время отсутствия владельца запустели. Только женитьба Михаила Пожарского на дочери знатного боярина Бехлемишева несколько поправила положение. В ноябре 1578 года у князя Михаила и княгини Марии родился сын Дмитрий - будущий полководец народного ополчения.