Ряд грустных мыслей был прерван каким-то шумом толпы; "едут", - сказала старуха. "Смирно", - раздалась команда, и вслед за тем карета, окруженная жандармами с саблями наголо, подъехала к солдатам. Карета остановилась шагах в пятидесяти от меня; я не хотел сойти с своей скамьи, но видел, что в этом месте толпа ринулась к карете; раздались крики "назад"; жандармы начали теснить народ; вслед за тем три человека быстро пошли по линии солдат к эстраде: это был Чернышевский и два палача. Раздались сдержанные крики передним: "Уберите зонтики", и все замерло. На эстраду взошел какой-то полицейский. Скомандовали солдатам "на караул". Палач снял с Чернышевского фуражку, и затем началось чтение приговора. Чтение это продолжалось около четверти часа. Никто его не мог слышать. Сам же Чернышевский, знавший его еще прежде, менее чем всякий другой, интересовался им. Он, по-видимому, искал кого-то, беспрерывно обводя глазами всю толпу, потом кивнул в какую-то сторону раза три. Наконец чтение кончилось. Палачи опустили его на колени. Сломали над головой саблю и затем, поднявши его еще выше на несколько ступеней, взяли его руки в цепи, прикрепленные к столбу. В это время пошел очень сильный дождь; палач надел на него шапку. Чернышевский поблагодарил его, поправил фуражку, насколько позволяли ему его руки, и затем, заложивши руку за руку, спокойно ожидал конца этой процедуры. В толпе было мертвое молчание. Старуха, сошедшая со скамьи, беспрерывно задавала мне разные вопросы вроде таких: "В своем ли он платье или нет? Как он приехал - в карете или в телеге?" Я беспрерывно душил свои слезы, чтобы можно было отвечать кое-как старухе. По окончании церемонии все ринулись к карете, прорвали линию городовых, схвативших друг друга за руки, и только усилиями конных жандармов толпа была отделена от кареты. Тогда (это я знаю наверное, хотя не видел сам) были брошены ему букеты цветов. Одну женщину, кинувшую цветы, арестовали. Карета повернула назад и по обыкновению всех поездок с арестантами пошла шагом. Этим воспользовались многие, желавшие видеть его вблизи. Кучки людей человек в 10 догнали карету и пошли рядом с ней. Нужен был какой-нибудь сигнал, для того чтобы совершилась овация. Этот сигнал подал один молодой офицер; снявши фуражку, он крикнул: "Прощай, Чернышевский"; этот крик был немедленно поддержан другими и потом сменился еще более колким словом "до свидания". Он слышал этот крик и, выглянувши из окна, весьма мило отвечал поклонами. Этот же крик был услышан толпою, находящейся сзади. Все ринулись догонять карету и присоединиться к кричавшим. Положение полиции было затруднительное, но на этот раз она поступила весьма благоразумно и против своего обыкновения не арестовала публику, а решилась попросту удалиться. Было скомандовано "рысью!", и вся эта процессия с шумом и грохотом начала удаляться от толпы. Впрочем, та кучка, которая была возле, еще некоторое время бежала, возле еще продолжались крики и махание платками и фуражками. Лавочники (ехали мимо рынка) с изумлением смотрели на необыкновенное для них событие. Чернышевский ранее других понял, что эта кучка горячих голов, раз только отделится от толпы, будет немедленно арестована. Поклонившись еще раз с самою веселою улыбкой (видно было, что уезжал в хорошем настроении духа), он погрозил пальцем. Толпа начала мало-помалу расходиться, но некоторые, нанявши извозчиков, поехали следом за каретой".

Читатель, надеюсь, простит автору размер цитаты, но уж очень она живописна. И не нужно быть дипломированным литературоведом, чтобы увидеть многочисленные переклички романного описания с текстом Гейнса. Хотя одним им Набоков, разумеется, не ограничился: явно штудировал он и воспоминания упомянутого Владимира Кокосова, где сказано и про лицо Чернышевского, которые "казалось суженным книзу", и про то, что "кисть руки казалась очень белой, при резкой разнице с темным рукавом пальто".

Владимир Галактионович Короленко, писавший уже в начале XX столетия о судьбе Чернышевского, так соединил многие фрагменты воспоминаний: "Это пасмурное утро с мелким петербургским дождиком… черный помост с цепями на позорном столбе… фигура бледного человека, протирающего очки, чтобы взглянуть глазами философа на мир, как он представляется с эшафота… Затем узкое кольцо интеллигентных единомышленников, сжатое между цепью жандармов и полиции, с одной стороны, и враждебно настроенным народом - с другой, и… букеты, невинные символы сочувственного исповедничества. Да, это настоящий символ судеб и роли русской интеллигенции в тот период нашей общественности…"

Кстати сказать, столичный обер-полицеймейстер Анненков в своем донесении о гражданской казни описал происходившее весьма сдержанно, без какого-либо драматизма: "Всеми зрителями, которых было довольно значительное число, соблюдена была совершенная тишина и никакого случая беспорядка не было… Я имею еще сведение, что на возвратном пути, когда экипаж, в котором был Чернышевский, проехал всю длину 4-й улицы (на Песках) и подъехал к Лиговке, несколько извозчичьих экипажей с седоками, в числе которых были и женщины, догнали кортеж и намеревались ехать около его; но так как экипаж был конвоирован жандармами, то они должны были отстать и разъехаться".

На то и есть, впрочем, официальный отчет, чтобы сгладить и затушевать неприятные аспекты происходящего.

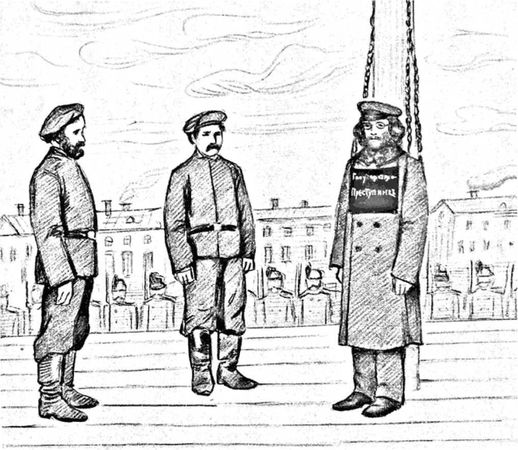

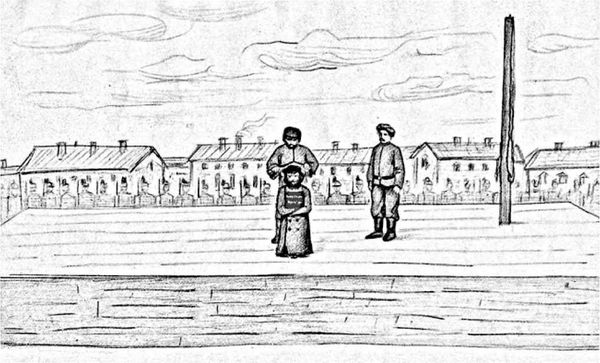

Интересная деталь напоследок: во многих современных изданиях публикуются карандашные зарисовки гражданской казни Чернышевского - с примечанием, что сделаны они неизвестным очевидцем экзекуции. Такая же нелепица, как и упоминавшийся выше рисунок "с места казни" петрашевцев. Сделаны эти рисунки были в 1905–1906 годах Татьяной Николаевной Гиппиус, причем экзекуцию она изобразила не вполне точно. Известно, что шпагу ломали над непокрытой головой, а на рисунке Гиппиус, запечатлевшем этот момент, фуражка не покидает голову Николая Гавриловича. Да и следов теплого пристегнутого воротника пальто, о котором упоминают мемуаристы, на рисунках не сыщешь.

В общем, не существует достоверных зарисовок гражданской казни Николая Гавриловича.

…Разумеется, экзекуция над Чернышевским не была последней на Мытнинской площади. Долго лобному месту пустовать не пришлось: осенью 1864 года, например, гражданская казнь ждала здесь бывшего студента Медико-хирургической академии и Петербургского университета Петра Давыдовича Баллода, уличенного "в принятии участия в заговоре против Правительства, в заведении тайной типографии для печатания возмутительных против правительства воззваний, и наконец, в печатании и распространении таких воззваний посредством подкидывания". Баллод отправился на каторгу с последующим вечным поселением в Сибири, где он стал известным золотопромышленником.

Гражданская казнь Н.Г. Чернышевского. Рисунки Т. Н. Гиппиус. Начало XX века.

А в три летних дня 1865 года - 2, 3 и 4 июня - на Мытнинской объявили приговор трем участникам дела о связи с лондонскими пропагандистами: Николаю Александровичу Серно-Соловьевичу, Павлу Александровичу Ветошникову, Николаю Владимирову. Все трое были приговорены к лишению прав состояния и вечному поселению в Сибири. Следом за ними, 5 июня, экзекуции был подвергнут врач Иван Иванович Ганценбах - "за пособничество в составлении фальшивых документов".

Герцен, следивший из английского далека за петербургскими событиями, особо отмечал "приговор вольнопрактикующего врача Ганценбаха, востро умно прибавленный в газетах к приговору Серно-Соловьевича (чья это выдумка - интересно бы знать)".

Завершим эту главу еще одним объявлением из "Ведомостей С.-Петербургской городской полиции": "8-го сего июня в 8 часов утра назначено публичное объявление на Мытнинской площади, в Рождественской части, дворянину Юрию Мосолову Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета, которым определено: Мосолова, за принадлежность к тайному политическому обществу, имевшему целью изменение существующего в России образа правления, лишить всех прав состояния и сослать в Сибирь на поселение".

Бывший студент Казанского и Московского университетов Юрий Михайлович Мосолов являлся одним из главных деятелей московской организации "Земли и воли". Следом за ним, 9 и 10 июня 1866 года, у позорного столба на Мытнинской площади побывали и его товарищи, тоже приговоренные к гражданской казни и ссылке - бывший студент Николай Михайлович Шатилов и лекарь Петр Васильевич Лебединский.

У всех троих, надо сказать, ссылка не затянулась: уже через несколько лет они получили разрешение вернуться в европейскую часть России - с возвращением прав состояния.

Глава 14

Напутствуя его к открывающейся пред ним, здесь или в ином мире, новой жизни". Художник Илья Репин и историк Николай Костомаров как очевидцы смертной казни. "Палач ловко выбил подставку из-под ног Каракозова". Смертный приговор членам кружка Николая Ишутина; помилование и вызванное им разочарование публики.

Сорок лет, с 1826 по 1866 годы, петербуржцы не видели смертных казней. Под шпицрутенами, как читатель знает, люди умирали - но на виселице не прощался с жизнью никто. А если учесть, что казнь декабристов выглядела как трагическое исключение из общего правила, да и казнь Мировича тоже, то нетрудно понять: для горожанина 1866 года сам обряд публично лишения жизни был чем-то небывалым, невероятным, даже диким.

Пореформенная Россия, крепостное право отменено, бурно развивается капиталистическая экономика, на троне сидит царь, удостоенный почетного имени Освободителя: какие уж тут виселицы?