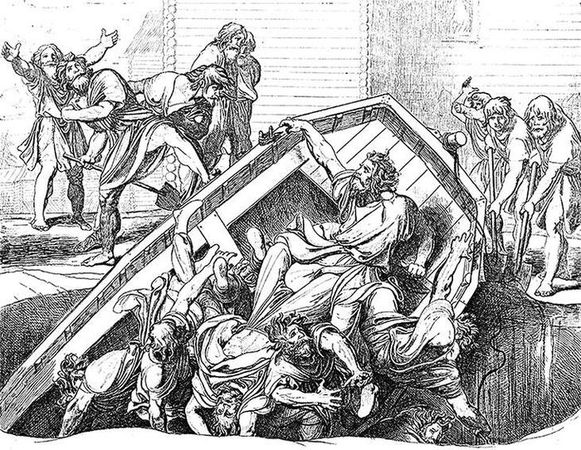

Вторая месть Ольги древлянам. Миниатюра из Радзивилловской летописи

Чтобы утвердить себя в роли правительницы, пресечь любые шатания, Ольга лично возглавила усмирение бунта. Летописец Нестор передает нам целый набор легенд. Перечисляет, как одно посольство древлян зарыли заживо в ладье, второе сожгли в бане, как племенную знать пригласили на тризну по Игорю, напоили и перебили. Описывает, как Ольга, осадив Искоростень (Коростень), попросила символическую дань воробьями и голубями, привязала к птицам горящий трут, они полетели в родные гнезда и зажгли город. Но это всего лишь фольклорные байки. Например, сюжет с птицами неоднократно встречается в скандинавских сказаниях о викингах. Там несколько вождей поджигают и берут неприступные города аналогичным способом. Очевидно, Нестор собрал разные устные сюжеты, ходившие в народе в его время, и соединил воедино.

Ну а правда заключается в том, что оскорбительное посольство, приехавшее в Киев со сватовством, Ольга велела казнить - прибегать для этого к хитрым уловкам было незачем. Собрав войско, княгиня повела его на древлян. Чтобы никто не оспорил ее решения, номинально командовал походом трехлетний Святослав. Когда построились к битве, мальчика посадили в седло, дали в ручонку копье и научили, пусть бросит его. Оно упало совсем рядом, у ног коня. Но больше ничего и не требовалось. Асмуд воскликнул: "Князь уже начал! Станем за князя!" - и рать дружной атакой опрокинула противника.

Разбитые древляне заперлись в крепостях. Боевые действия приняли затяжной характер. Но война укрепила авторитет княгини. Она показала себя настоящей начальницей. Появлялась перед дружинами в шлеме и кольчуге, с мечом на поясе. Жила в шатрах полевых лагерей, обогревалась у костров. Походная жизнь была для нее привычной - в лесах выросла. Ольга отдавала приказы, принимала донесения. Когда выпадало время, любила поохотиться. И у нее-то, в отличие от Игоря, воины не смели своевольничать, слушались безоговорочно.

А победа постепенно клонилась на сторону княгини. Осознав, что киевское войско не уйдет, будет стоять до полного покорения края, города стали сдаваться. Тех, кто упорствовал, брали приступом. Наконец, пала и столица древлян Искоростень. Город сожгли. Княгиня наказала племя "данью тяжкой", две трети ее должно было идти в государственную казну, а треть - персонально Ольге. Но она проявила и милосердие, умела быть справедливой. Казнила лишь нескольких старейшин, главных виновников мятежа. Кое-кого продала в рабство. Даже Малу сохранила жизнь, хотя княжение у древлян ликвидировала.

Но государыня учла и печальный урок покойного мужа. Требовалось упорядочить систему сбора дани, исключить анархию и хищничество. Ольга сумела сделать это. Она разделила землю на волости. В них учреждались погосты - представительства княжеской администрации. Туда назначались чиновники-тиуны с несколькими дружинниками или слугами. Присматривали за порядком во вверенной местности, решали споры. Мелкие судебные дела решали сами. О более серьезных докладывали князю. А для жителей устанавливались "уроки", постоянные размеры податей. Люди должны были сами сдавать их на погостах.

Эту реформу, введенную в 946 г. вместо полюдья в земле древлян, св. Ольга распространила по всей стране. Совершила большую поездку от Киева до северных владений, новгородских и псковских. Сама выбирала места для погостов. Изучала условия хозяйства, урожайность и определяла размеры "уроков" для тех или иных районов.

Кириллов С. А. "Княгиня Ольга. Крещение". Первая часть триптиха "Святая Русь", 1993

Любопытно отметить, что слово "погост" в русском языке со временем кардинально изменило значение. После крещения Руси на погостах строились первые церкви в сельской местности - под охраной чиновников и воинов. При церквях возникали кладбища, и в народе возникло выражение о похоронах - "понесли на погост". Административная система погостов просуществовала в России до XVI в., на северных окраинах - до XVII в. Потом ее заменили выборным земским самоуправлением. Прежнее значение забылось, и слово "погост" перенеслось на кладбища.

Ну а что касается св. Ольги, то она почти одновременно с административной начала другую реформу. Не менее, а куда более важную, духовную. Напомню, что ее статус "Хельга" - "священная" - означал не только правительницу, но и верховную жрицу. Отныне она должна была не только участвовать в языческих обрядах на столичном капище, но и руководить ими. Развратными ритуалами в честь сил плодородия вроде "священной свадьбы" и купальских игрищ. Кровавыми действами на алтарях мрачных богов - норманны принесли на Русь обычаи человеческих жертвоприношений, и киевская знать подхватила их. Кому не хочется приблизиться к правящей верхушке, купить для этого раба или даже бросить жребий среди соплеменников?

Ольге, выросшей в простой кривичской деревушке, такие обряды были отвратительны и чужды. У нее с детства складывались совсем иные представления о Высших силах - добрых, искренних, любящих, опекающих своих детей. В Киеве уже было много христиан, в том числе среди княжеских дружинников. Приезжали проповедники из Болгарии, Херсонеса, существовала соборная церковь св. Ильи Пророка. Княгиня познакомилась с христианским Богом, и Он оказался ближе, понятнее, роднее для ее души, чем свирепые и распущенные языческие божества. От обязанностей жрицы она избавилась просто и однозначно. Приняла святое крещение. Ну а если не стало верховной жрицы, то и столичное капище, где приносились страшные жертвы, автоматически прекратило существование. Да и киевские бояре призадумались. В княжеском дворце возобладали другие веяния. Не пора ли было подстраиваться к ним?

Святослав, сокрушитель Хазарии

К середине X в. Хазария достигла своего максимального могущества. Иудейская купеческая верхушка держала в суровом подчинении собственный народ, покорила многочисленные финские, славянские, кавказские племена. Брала с них дань рабами, мехами и другими ценными товарами. Столица каганата, город Итиль, раскинувшийся на берегах Волги и Ахтубы, поражал современников роскошью и величиной. Он протянулся на 8–10 км, в нем строились великолепные дома знати, синагоги, бани, караван-сараи, шумели многолюдные базары. Приезжим купцам здесь готовы были предложить самые экзотические товары, самые изысканные удовольствия - лучшие блюда, вина, наркотики, зажигательных танцовщиц, девушек и мальчиков всяких национальностей, на любой вкус. Выбирай, веселись, абы деньги были. А на острове, отделенном протоками, располагались дворцы кагана и царя. Они представляли собой "город в городе". Попасть туда могли лишь избранные. Богатели и прочие города Хазарии - Самкерц, Таматарха, Семендер, Беленджер.

С другой великой державой, Византией, каганат в данное время поддерживал тесную дружбу. Правда, они конкурировали в черноморской торговле. Но иудейские ростовщики, компаньоны и родственники олигархов Итиля, уютно устроились в Константинополе. Успешно вели дела. И к тому же сближению способствовали общие интересы - противодействовать усилению Руси. В Византии и Хазарии одинаково приходили к выводу, что русских нельзя пускать к морю, надо всемерно ослаблять их. Кому нужно большое и процветающее Киевское княжество? Оно начнет отстаивать свои выгоды, влиять на международные дела, с ним придется считаться. Пускай лучше русские безвылазно сидят в родных лесах, а в Константинополь приходят или рабами, или наемниками, льют кровь за греческое золото.

За века блестящего существования Византия ухитрилась предать всех "варварских" союзников: аланов, готов, гуннов, болгар, антов, армян, тюрков, мадьяр. Сговорившись против русских с хазарами, она предала и новых своих "друзей", печенегов. Греческие дипломаты помогали уговорить вождей кочевников, чтобы они не трогали каганат, не нападали на него, дозволили ему строить крепости в степях. Линия хазарских белокаменных замков стала продвигаться на запад. Как показывают археологические данные, самые поздние из этих крепостей, в середине Х в., уже перешагнули Днепр - в селе Вознесенка около Запорожья. Отныне днепровские пороги контролировали не печенеги, а хазары! Теперь они решали, кого пропустить "из варяг в греки", а кого нет, какую дань взять с проезжающих. Но византийцы считали себя в выигрыше. Каменные твердыни перекроют русским дороги к морю гораздо надежнее, чем скопища степняков. А это означало безопасность Константинополя! Это означало, что можно забыть о дани, которую Византия обязалась платить Вещему Олегу и Игорю.

В выигрыше были и хазары. Они теперь скупали русскую продукцию в Киеве, цены диктовали сами - бери что дают, иначе все равно пропадет. А хазарский царь Иосиф состоял в переписке с визирем Испанского халифата Хосдаи Ибн-Шафрутом, хвастливо рассказывал ему: "И с того дня, как наши предки вступили под покров Шехины, Он (Бог) подчинил нам всех наших врагов и ниспроверг все народы и племена, жившие вокруг нас, так что никто до настоящего дня не устоял перед нами. Все они служат и платят нам дань - цари Эдома и цари исмаильтян". О границах каганата сообщал: "Земли наши на запад достигают реки Кузу, на север - до холодной страны йуру и вису. И они покорны нам, страшась меча нашего…" Йуру - югра, населявшая Северный Урал, вису - племя весь на Белоозере, Кузу - Южный Буг. Перейдя крепостями Днепр, хазары уже считали своими владениями степи до следующей большой реки.