Древний мир

Глава 2

Государства Древнего Востока

С конца 4-го тыс. до н.э. в истории человечества начинается новый этап - появляются первые цивилизации (от лат. civilis - гражданский, государственный). Важнейшей характерной чертой новой ступени развития стало создание государств, которые в 4-2-м тыс. до н.э. возникают от Средиземного моря до Тихого океана. История этих государств приблизительно до середины 1-го тыс. н.э. называется историей Древнего мира.

В истории древних государств выделяются два основных варианта развития - древневосточный и античный, появившийся на втором этапе древней истории.

2.1. Общая характеристика развития древневосточных государств

Эпоха ранней древности (кон. 4-го тыс. - кон. 2-го тыс. до н.э.). Хронологические рубежи этого периода практически совпадают с бронзовым веком.

Первые государства на Земле появляются в долинах крупных рек - Нила, Тигра, Евфрата, там, где возможно было создать оросительные (ирригационные) системы - основу поливного земледелия. Их строительство требовало организационной совместной работы большого числа людей и являлось одной из важнейших функций первых государств, начальной формой которых были так называемые номы (от греч. округ, область).

Ном объединял земли нескольких территориальных общин, административным, религиозным, культурным центром которых являлся город. Такие города-государства впервые возникли в конце 4-го тыс. до н.э. в Египте и Южной Месопотамии.

С появлением в 3-м тыс. до н.э. крупных государств начинает складываться особая форма социально-политического устройства - деспотия (неограниченная власть), характерная для большинства древневосточных стран. Властитель-деспот обладал всей полнотой власти, считался богом или потомком богов. Большую роль в управлении страной играл бюрократический аппарат с четкой системой рангов. На все трудовое население помимо налогов были возложены и государственные повинности - так называемые общественные работы.

На первом этапе древности существовало два вида собственности на землю: общинная и государственная. И в том и в другом земля на разных условиях предоставлялась в пользование частным лицам. Основную работу, особенно в сельском хозяйстве - ведущей отрасли экономики, выполняли крестьяне-общинники, так или иначе зависевшие от государства. Труд рабов использовался как вспомогательный.

Слабое развитие рабства на Древнем Востоке в основном объясняется преобладанием натурального хозяйства, когда нет необходимости в высокой степени эксплуатации. Восточное рабство получило название патриархального: раб как бы становится младшим, неполноправным членом большой семьи. В неволю попадали не только чужаки, но также и соплеменники, оказавшиеся в долговой кабале.

В эпоху ранней древности между различными областями Ближнего Востока устанавливаются экономические, политические и культурные контакты, оформляются международные торговые пути. В то же время обостряется борьба за преобладание на них, растет число войн.

В конце этого этапа заканчивается бронзовый и начинается железный век, причем культуру железа на территорию древних государств приносят молодые народы.

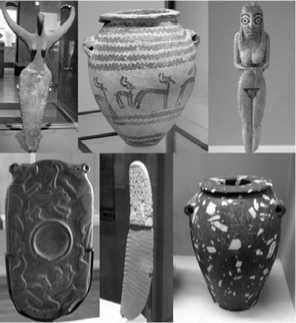

Артефакты эпохи ранней древности

Эпоха расцвета древних государств (кон. 2-го - кон. 1-го тыс. до н.э.). Характерной чертой этого этапа стало возникновение так называемых мировых держав, или империй, которые представляют собой гораздо более прочные, чем раньше, объединения с центральным управлением, единой внутренней политикой.

На рубеже 2-1-го тыс. до н.э. в Ассирии началась "железная революция". Активное использование железа, стали значительно повысило производительность труда, способствовало росту товарности производства, развитию денежных отношений. В этот период распространяются деньги в монетной форме, получает дальнейшее развитие международная торговля.

Важным следствием развития товарно-денежных отношений является возникновение частной земельной собственности (наряду с государственной и общинной), земля превращается во многих государствах в объект купли-продажи, крупные частные хозяйства начинают преобладать в экономике большинства стран.

Эпоха поздней древности (первая пол. 1-го тыс. н.э.). В этот период все более важную роль начинают играть племена и народы периферии древних государств. Они достигают того уровня развития, когда активно идет процесс социального расслоения, создаются предпосылки появления государств. В III-V вв. начинается Великое переселение народов, охватившее почти все окраины древних государств и во многих случаях ставшее непосредственной причиной их крушения.

В эпоху поздней древности начинается свертывание товарно-денежных отношений, города теряют свое значение, центр экономической жизни постепенно перемещается в имения крупных землевладельцев, которые сосредоточивают в своих руках экономическую, политическую, судебную власть над принадлежащими им землями. Таким образом, в первые века новой эры происходит формирование новых, феодальных отношений, древность уступает место Средневековью.

2.2. Древний Египет

Раннее (XXX-XXIX вв. до н.э.) и Древнее (XXVIII - сер. XXIII в. до н.э.) царства. В 4-м тыс. до н.э. в долине Нила из многих номов возникли два царства - Нижний и Верхний Египет. В XXX в. до н.э. их объединил в одно государство правитель Мина (Менес), основавший первую династию египетских фараонов. Столицей государства стал город Мемфис (первоначальное название - Инебу-хедж - Белые стены), находившийся на границе Нижнего и Верхнего Египта. Царствование Мины открывает эпоху Раннего царства - время правления первой и второй династий. Фараон Джосер основал третью династию, с которой началось Древнее царство, или эпоха пирамид.

В это время в Египте складывается централизованная деспотическая монархия. Фараон обладает неограниченной властью, ему принадлежит весь земельный фонд страны, большие ресурсы рабочей силы. Практически все крестьяне-общинники превращаются в зависимую категорию царских людей, большое распространение получают общественные работы, например строительство царских усыпальниц - пирамид, поддержание в порядке и создание новых оросительных каналов. Для управления страной создается разветвленный бюрократический аппарат.

Примерно с середины 3-го тыс. до н.э. власть фараонов начинает ослабевать, и единое государство в середине XXIII в. до н.э. распадается на полунезависимые номы, переживая период упадка и социальных потрясений.

Среднее (сер. XXI- XVIII в. до н.э.) и Новое (XVI-XI вв. до н.э.) царства. В середине XXI в. до н.э. фараону Ментухотепу I удается объединить страну, воссоздать централизованное государство, столицей которого становятся Фивы. Начинается эпоха Среднего царства. После возвышения Фив местный бог Амон постепенно становится одним из главных египетских богов, а его храм в Карнаке - важным святилищем.

На рубеже 3-2-го тыс. до н.э. в Египте к власти приходит 12-я династия, основанная Аменемхетом I. При нем и его преемниках наступает расцвет страны, устанавливаются торговые отношения с минойским Критом и Месопотамией.

Однако в XVIII в. до н.э. Египет был захвачен кочевыми семитскими племенами гиксосов, пришедшими из Азии. В стране вновь началась внутренняя раздробленность.

Стелла 2-й династии фараонов

В первой половине XVI в. до н.э. фараон Яхмос I изгнал гиксосов из Египта, воссоздал единое государство. Начался новый этап развития страны - Новое царство.

Фараон - символ власти

С воцарением Тутмоса I (в конце XVI в. до н.э.) Египет становится наиболее могущественным и обширным царством Ближнего Востока. Неподалеку от Фив, на западном берегу Нила, возникло крупное погребение фараонов, называемое Долиной царей.

В начале XV в. до н.э. фараон Тутмос III вел постоянные захватнические войны (он совершил 17 военных походов в Азию). Под властью Египта оказалась значительная территория: от четвертого порога Нила на юге до северной окраины Сирии.

В первой половине XIV в. до н.э. завоевательные походы Египта были временно приостановлены в связи с религиозной реформой Аменхотепа IV. Был введен культ единого бога - Атона, олицетворявшего солнечный диск. Сам фараон принял имя Эхнатон (буквально "угодный Атону") и запретил поклонение всем другим богам. Однако во всех слоях населения нарастало сопротивление культу Атона, и вскоре после смерти Эхнатона он был отменен.