Скифский воин

Возможно, в сирийских хрониках VI-VII вв. н.э. содержатся важные материалы, которые в дальнейшем прольют свет на предшествующую историю и наших предков, а не только на историю сасанидской эпохи, когда язык сирийцев был дипломатическим языком Ближнего Востока. "В IV в. н.э. он являлся превосходно развитым литературным языком, способным передавать сложную отвлеченную мысль. К этому времени относятся сочинения сирийцев на родном языке и их многочисленные переводы с сирийского на греческий язык. В качестве торгового и дипломатического языка Передней Азии сирийский язык получил распространение еще задолго до рассматриваемого времени…" В России же сочинения историков-сирийцев стали известны во многом благодаря усилиям профессоров Санкт-Петербургской Духовной академии В. Болотова ("Церковная история в Сирии") и А. Дьяконова ("Иоанн Эфесский и его церковно-исторические труды"). Но, пожалуй, лишь в работах Н. В. Пигулевской (1894-1970) сирийская историография заняла наиболее важное и отвечающее ее значению место, как при изучении отдельных регионов или государств – Византии, Ирана, Южной Аравии, Закавказья, Средней Азии, Индии, Китая, так и при решении общеисторических проблем социальной истории и культуры. Особенно незаменимым и весьма ценным делает ее то обстоятельство, что она содержит сообщения, на других языках абсолютно неизвестные. Она лишена и той официозности и предвзятости, что в целом присуща греко-византийским, римским, арабским или еврейским авторам. Эта литература охватывает большой период истории (от II в. н.э. до XIV в. н.э.), от писателя и философа Бар Дайсана, жившего в Эдессе на рубеже II-III вв. н.э., автора "Hypomnemata Indica" и "Истории Армении", до Бар Эбрея, автора "Всеобщей истории", жившего в XIII в. н.э., и т.д.

В Древней Руси всегда были особо почитаемы великие духовные подвижники древности – Антоний Великий, Илларион, Макарий Египетский, Симеон Столпник, отцы Евфимий Великий, Савва Освященный, Феодосий Киновиарх, Ефрем Сирин, многие-многие другие. Философ Г. Федотов некогда так сказал о них: "Вчитываясь в жития палестинских аскетов, мы невольно поражаемся близости палестинского идеала святости и религиозной жизни Руси. Палестинское монашество было нашей школой спасения, той веткой восточного монашеского древа, от которой отделилась русская отрасль". Уйти в монастырь, укрыться, спрятаться от несправедливостей и грязи мира, лично очиститься и умыть руки – это так по-русски!

А. Марков. Апостол Павел. 1849 г.

С давних времен Сирия была местом встреч разных цивилизаций и культур. Сирийцы говорят: "Разные веры – единый народ…" Знаменательно, что именно тут, в Дамаске, ослепшего Павла навестил Анания, которого послал Христос, чтобы излечить и наполнить Святым Духом. Тот сказал будущему апостолу: "Брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа". И тотчас же случилось чудо: как бы чешуя спала с глаз Савла, и он прозрел. Так Савл стал Павлом, начав вскоре проповедовать принципы Единой Святой Апостольской Церкви. Причем особо подчеркнем то обстоятельство, что Павел проповедовал иначе, чем это делал Петр. Дело в том, что Петр все же был апостолом преимущественно иудеохристиан, или апостолом "обрезанных". А вот Павел хотел, чтобы христиане-язычники служили службу вместе со всеми, без какого-то выделения "избранного народа", чтобы они становились праведниками не по правилам иудейского закона, а по вере в Христа. Поэтому он, когда Петр пришел в Антиохию, лично ему противостоял, хотя Петр был первым учеником Христа и обладал непререкаемым авторитетом. Тогда же начался и процесс отчуждения христианства от учения иудаизма.

Тут родилась слава многих известных проповедников, Исаака и Ефрема Сирина, Симеона Столпника, Иоанна Дамаскина, Луки. Вспомним и то, что родным языком Иисуса был сирийский, смешанный с еврейским, "наречие, на котором тогда говорила вся Палестина" (Э. Ренан). Когда в эпоху арабских завоеваний Сирия вошла в халифат (VII в. н.э.), арабы отнеслись с пониманием и глубоким уважением к культуре и вере обитавших тут народов. Конечно, господство арабов-мусульман со временем стало ощутимо, но владыки халифата предпринимали попытки сгладить религиозные разногласия. Есть договор халифа Омара с иерусалимским патриархом Софронием (638 г. н.э.), скрепленный охранной грамотой, хранящейся и поныне в монастыре св. Георгия (в Латакии). В Сирии на каждом шагу можно видеть мирное сосуществование религий и вер. В Дамаск направились в изгнание и группы евреев, члены общин "Нового Союза", называвшие себя сынами Цадока ("Дамасский документ"). Коран требовал от своих адептов с уважением отнестись к назореям, откуда, как помните, и явился миру Христос.

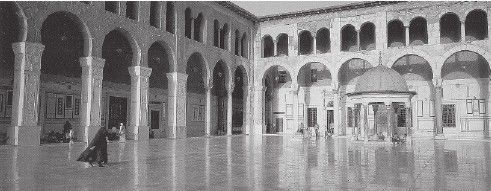

Мечеть Омейядов в Дамаске

Захватившие в 636 г. н.э. христианскую Сирию арабы-мусульмане даже не скрывали своего восхищения, узрев великолепие ее храмов и монастырей. Как пишут исследователи, тут установилась атмосфера религиозной терпимости. Службу отправляли представители всех религий, и звон колоколов над главным собором Дамаска, гигантской трехнефной базиликой со 140-метровыми пролетами, посвященной Иоанну Крестителю, чередовался с голосом муэдзина. Со временем шестой халиф из рода Омейядов – аль-Валид ибн Абд аль-Малик (705-715), чьи владения простирались от Китая на востоке до Пиренеев и Атлантики на западе, сделал христианам предложение уступить мусульманам часть базилики (предложение, от которого нельзя было отказываться). Византийскую базилику разобрали, остатки древнеримского храма также убрали – и воздвигли прекрасную мечеть, на которую халиф истратил семилетний доход государства. Так вот и родилась величественная мечеть Умайя (Омейяды).

Молитвенный зал мечети Омейядов в Дамаске

В кварталах Дамаска и поныне живут армяне, арабы-мусульмане, христиане-антиохийцы, каждый в соответствии с их верой и собственной духовной традицией. Они общаются и дружат, независимо от их конфессиональной принадлежности. Напомним, что в Дамаске находится и одна из величайших мусульманских святынь – мечеть Омейядов. В ее основе – собор Иоанна Предтечи, где православные и мусульмане молились вместе в течение 70 лет после арабского завоевания. Путешественник на восточной его стороне увидит минарет Исы, то есть знак Иисуса Христа, по которому, согласно древним верованиям мусульман-сирийцев, Иисус Христос должен спуститься на землю в день Страшного Суда… Заметим, что десять процентов христианского населения Сирии обладают теми же правами, что все остальные. Что же касается отношения сирийцев к евреям, то в основе их вражды – страсти эры Антиохов. Сирийцы вели себя даже гуманнее, если вспомнить политику евреев в отношении Ханаана.

В. Васнецов. Сирин и Алконост

Немало выдающихся умов давних лет – мыслителей, ученых, поэтов – творило на Святой земле. Один из них – Ефрем Сирин, по прозванию Сириец (умер в 373 г. н.э.). Родом он был из Месопотамии. Ефрем Сирин – автор многих молитв, песнопений и сочинений. Говорили, что "он получил от Бога дар премудрости; из уст его истекала благодать, подобно сладкой реке напоившая умилением души всех, слушавших его поучения". Сирин – сладко-звучная флейта, проповедник мудрости и веры, в звуках которого слышна божественная мелодия. Он – истинно райская птица, спустившаяся на нашу грешную и многострадальную землю, поющая песню радости и печали, дивная птица Сирин (сюжет картины В. Васнецова).

Вот лишь некоторые из его изречений, которые каждый мог бы взять на вооружение: "Блажен, кто жизнь свою согласовал с истиною, а не уловляется всякою ложью. Блажен и троекратно блажен, кто стал делателем истины; потому что Бог истинен (Ин. 3: 33), и лжи в Нем нет". Или же вот иное: "Без смиренномудрия напрасны всякий подвиг, всякое воздержание, всякое подчинение, всякая нестяжательность, всякая многоученость. Ибо как начало и конец доброго – смиренномудрие, так начало и конец худого – высокоумие". Или заповедь ученому и художнику: "Будь же внимателен к себе, чтобы не вдаться тебе когда-либо в леность; потому что преобладание лености – начало погибели. Подражай пчеле, и всмотрись в дивную ее тайну, как с рассеянных по земле цветов собирает она свое произведение. Приникни мыслью своею на эту ничтожную тварь. Если собрать всех мудрецов земли, всех философов во вселенной, то не в силах они будут сделать понятною мудрость ее…" Сирин обращается к тем, кто занят безмерным обогащением, для кого власть, богатство, и даже церковь и религия – лишь удобные прикрытия творимых ими беззаконий. К ним обращаясь, предупреждает: "Церковь составляют не столпы, а люди…" И говорит: смотри, восстанут те, кого ты ограбил, "и будешь в разграблении" (сам ограблен ими). "Кто строит себе дом неправдою, тот сооружает памятник, свидетельствующий о любостяжательности; ибо святые возненавидели всякий неправедный путь". Слова эти обращены к сильным мира сего.