В 316 г. 40 тыс. хуннов захватили весь Северный Китай, в том числе две столицы, двух императоров и все накопленные богатства. Китайцы были загнаны на берега Янцзы, в то время окраину Китая, и были вынуждены в тропических джунглях смешиваться с племенами мань, что весьма преобразило их облик и психический склад. Там пошел особый процесс этногенеза, создавший впоследствии южнокитайский этнос. А оставшиеся на родине китайцы смешались с хуннами... и тем погубили их. Уже дети победителей – хуннов и китаянок – забыли о нравах степного кочевья. Воспитанные в дворцовых павильонах, они сохранили энергию и мужество, но утеряли ощущение своего, чувство локтя и императив верности. Распри подорвали их силы, а ведь до этого их отцы умели жить в согласии. Внуки превратились в избалованных куртизанов, забавлявшихся людоедством и предательством близких. Уже не было речи о наступательных войнах, даже при обороне хунны стали терпеть поражения. Наконец, в 350 г. приемный сын императора, китаец, убил своих братьев, наследников престола, и, взяв власть в свои руки, приказал перебить всех хуннов в государстве. Это было исполнено с таким рвением, что погибло много бородатых и горбоносых китайцев. Геноцид не спас узурпатора. Сяньбийцы-муюны разбили китайское войско и казнили его самого. Китайцам не помогло численное превосходство; они тоже потеряли традиции былой военной доблести вместе с национальной культурой.

Муюнов постигла судьба хуннов. Они окитаились и были побеждены степными табгачами. Те сначала консолидировали вокруг себя кочевников (смешение на уровне этнической метисации), но потом, на свою беду, завоевали Хэнань, где жило монолитное китайское население. К концу V в. они смешались с китайцами так, что их хан, приняв титул императора, запретил родной язык, табгачскую одежду и прическу, а также родовые имена. Деэтнизированная масса подданных стала жертвой авантюристов-кондотьеров, низвергших династию и обескровивших несчастную страну, которую вдобавок опустошил голод, унесший около 80 % людей [271, стр. 1428]. Так повлияло на народы смешение двух суперэтносов, но оставшиеся в живых в IV в. внезапно объединились в новый этнос, называвшийся тогда табгач (сяньбийское название), употреблявший китайский язык (отличавшийся от древнего) и принявший иноземную идеологию – буддизм. Это была великая эпоха Тан, положившая начало средневековому китайскому этносу, потерявшему самостоятельность только в XVII в., когда Китай завоевали маньчжуры. Но это новый цикл этногенеза, относящийся к древнему, как Византия к Риму .

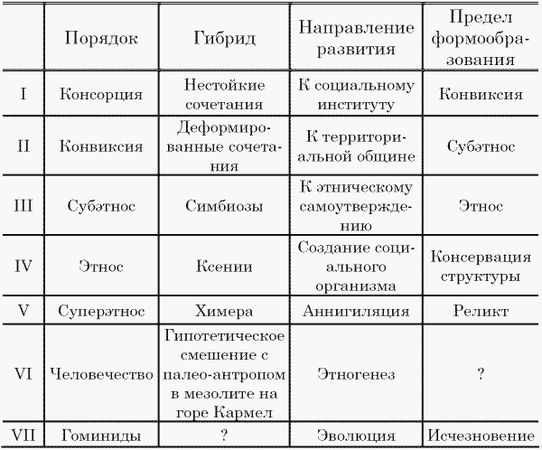

Попробуем интерпретировать описанное явление. Если этносы – процессы, то при столкновении двух несхожих процессов возникает интерференция, нарушающая ритм обоих компонентов. Складывающиеся на уровне суперэтносов объединения химерны, а значит, нестойки перед посторонними воздействиями и недолговечны (см. таблицу). Гибель химерной системы влечет аннигиляцию ее компонентов и вымирание людей, в эту систему вовлеченных. Таков общий механизм нарушения заданной закономерности, но он имеет исключения. Именно при разболтанности первоначальных ритмов иногда возникает новый ритм, т.е. новый этногенетический инерционный процесс. С чем это связано – мы пока говорить не будем, потому что это слишком серьезный вопрос, чтобы решать его между делом. Да и к нашему спору он прямого отношения не имеет.

Этническая иерархия

Но ясно, что для сохранения этнических традиций необходима эндогамия, потому что эндогамная семья передает ребенку отработанный стереотип поведения , а экзогамная семья передает ему два, взаимно погашающих друг друга.

Итак, экзогамия, отнюдь не относящаяся к "социальным состояниям" и лежащая в иной плоскости, оказывается реальным деструктивным фактором при контакте на суперэтническом уровне. И даже в тех редких случаях, когда в зоне контакта появляется новый этнос, он поглощает, т.е. уничтожает, оба прежних.

В заключение отметим, что в указанном примере, а также в подавляющем большинстве случаев расовый принцип не играет никакой роли. Речь идет не о соматических различиях, а поведенческих, ибо степняки, тибетские горцы и китайцы принадлежали к единой монголоидной расе I порядка, а при уточнении до II порядка видно, что северные китайцы по расовым признакам ближе к сяньбийцам и тибетцам, нежели к южным китайцам. Однако внешнее сходство черепных показателей, цвета глаз и волос, эпикантуса и пр. для этногенетических процессов значения не имело.

Из приведенного примера очевидна и подвергаемая сомнению М.И. Артамоновым связь этноса с ландшафтом. Хунны, заняв долину Хуанхэ, пасли там скот, китайцы заводили пашни и строили каналы, а их помеси, не имея навыков ни к скотоводству, ни к земледелию, хищнически обирали соседей и подданных, что повело к образованию залежных земель и восстановлению естественного биоценоза, хотя и обедненного за счет вырубки лесов и истребления копытных во время царских охот.

Приведем еще пример для того, чтобы показать, что перед нами не случайный вариант какого-то этнического "броуновского движения", а закономерность, которая может быть моделирована. В XIII в. в Малую Азию прикочевала небольшая орда Эртогрула (по нашей таксономии – консорция), осела около Бруссы и привлекла к себе добровольцев – газиев для борьбы с "неверными" византийцами (т.е. превратилась в субэтнос этноса иконийских сельджуков). В начале XIV в. при Османе и Урхане турки захватили много византийских земель, быстро размножились, чему способствовала полигамия, и превратились в этнос – османов, – вскоре создавший социальный институт – огромную империю Оттоманскую Порту. Что это этнос – бесспорно, но единого языка он не имел. Воин-тимариот в строю слушал команду по-турецки, дома беседовал с матерью по-грузински или по-гречески, на базаре торговался по-армянски, стихи читал персидские, а молился по-арабски. Но это не мешало ему быть турком, ибо он вел себя, как турок. "Состояние" это или процесс? Если бы это было "состояние", то оно бы и оставалось таковым до нашего времени, так как Турция была самой сильной державой Европы, использовала все технические изобретения, владела богатейшими землями и тем не менее постепенно стала терять силу. В XX в. османский этнос исчез, потому что современные турки – потомки не османов, а сельджуков, развитие которых было задержано после того, как они были завоеваны Магомедом II в XV в. Попробуем объяснить это явление этнической истории.

Турки в XVI в. придерживались тех же взглядов, что и ныне М.И. Артамонов, считая, что достаточно произнести формулу исповедания ислама и подчиниться султану, чтобы стать истинным турком. Иными словами, они рассматривали этническую принадлежность как "состояние", которое можно было менять произвольно. Поэтому турки охотно принимали на службу любых авантюристов, если те были специалистами в каком-либо ремесле или в военном искусстве. Последствия этого дали себя знать через 100 лет.

Упадок Высокой Порты в XVII в. привлек внимание турецких писателей-современников. По их мнению, причиной упадка были "аджем-огланы", т.е. дети ренегатов , причем искренность неофитов не подвергалась сомнению. Некоторые ренегаты были энергичными и полезными людьми, например француз Кеприлю и австриец Хайрэддин Барбаросса, но большинство их были подонки, искавшие теплого местечка и добывавшие синекуры через гаремы визирей, наполненные польками, хорватками, итальянками, гречанками, армянками и т.п. Эти проходимцы, не имея ni foi, ni loi, разжижали османский этнос, и настоящие османы были уже в XVIII в. сведены на положение этноса, угнетенного в своей собственной стране. Прилив инородцев калечил стереотип поведения, что сказалось на продажности визирей, подкупности судей, падении боеспособности войска и развале экономики. К началу XIX в. Турция стала "больным человеком".