Советский истребитель Ла-7.

Самолетная броня - вещь сложная, но соблазнительная. Однако лист толщиной 14–35 мм хотя надежно "улавливает" пули калибра 7,62 и 12,7 мм, но квадратный метр такой защиты весит до 280 кг. А тяжелая, неповоротливая машина едва ли сможет нести мощное оружие, ей будет не под силу сделать резкий противозенитный маневр…

Ильюшин не стал обвешивать самолет бронеплитами, как то делали другие, а использовал броню в качестве несущего элемента конструкции. Говоря иначе, теперь не броня навешивалась на самолет, а к ней крепился мотор, кабина пилота и т. д. В общем, броня держала конструкцию и попутно защищала пилота и жизненно важные агрегаты от огня противника.

В своей работе Ильюшин опирался на опыт предшественников, и прежде всего на разработки человека, имя которого ныне уж мало кто помнит, - Александр Александрович Туржанский.

А между тем помнить бы его стоило хотя бы потому, что именно его в свое время называли "отцом русской штурмовой авиации". Имя же его оказалось забытым по той простой для нашей страны причине, что в 1938 году он был арестован по обвинению в "участии в антисоветском заговоре".

Правда, дело оказалось сфальсифицировано столь грубо, что, получив по приговору 15 лет тюремного заключения, уже через два года А.А. Туржанский был освобожден и восстановлен в должности. Перед самой войной возглавил Качинскую авиационную школу. Затем в 1942 году был направлен на преподавательскую работу в Академию командно-штурмового состава ВВС. Многие его ученики позднее отличились в штурмовой авиации и стали Героями Советского Союза. Но в том же 1942 году его снова арестовали. И снова почему-то не расстреляли и опять отпустили.

Его арестовали в третий раз в 1952 году, но в марте 1953 года Сталин умер, а Туржанский в очередной раз был реабилитирован, теперь уже окончательно. Он закончил свою карьеру в звании генерал-майора авиации.

Тем не менее А.А. Туржанский верой и правдой служил Красной Армии с 1918 года, и в 1928 году именно он выступил с инициативой создания советской штурмовой авиации.

Сложность воплощения этой идеи заключалась в том, что бреющие полеты в то время запрещались. Да и не было аэропланов, которые могли бы уцелеть, летя на низкой высоте, под массированным ружейно-пулеметным огнем противника.

Тем не менее, когда в 1928 году в Киев приехал М.Н. Тухачевский, Туржанский рассказал ему об опыте Гражданской войны, когда пулеметчик с низко летящего самолета с успехом рассеивал большие скопления конницы. Тухачевский заинтересовался идеей и дал разрешение создать эскадрилью "воздушных хулиганов", которая бы показала возможности штурмовой авиации на будущих маневрах.

Результаты действий нового подразделения превзошел все ожидания. Во время маневров Киевского военного округа эскадрилья штурмовиков Р-1 из 19 самолетов на бреющем полете пронеслась над 44-й Бессарабской дивизией конного корпуса Криворучко, стреляя холостыми патронами. Перепуганные лошади понесли, опрокинули лафеты с пушками, повозки и походные кухни. В общем, паника получилась изрядная, конница Криворучко была рассеяна по лесам, и наступление "синих" на Фастов было сорвано.

Однако те же учения показали, что для подобных операций нужны и особые самолеты - способные безбоязненно летать на низких высотах и имеющие мощное вооружение.

Впервые штурмовая авиация в полном смысле этого слова появилась в 1917 году в Германии.

Впереди у самолетов этого типа обычно имелись два пулемета для стрельбы по наземным целям, а еще один оборонял самолет сзади от атак истребителей противника. Штурмовик также нес бомбы и гранаты.

Немцы в 1920-е годы даже создали оригинальный самолет - "Юнкерс-4", кабину, двигатели и баки с горючим которого защищала бронированная коробка толщиной 5 мм. Общий вес брони составил 470 кг, что существенно повлияло на скорость и маневренность самолета.

Позже английские конструкторы несколько усовершенствовали эту идею, создав самолет "Саламандер", на котором бронекоробка была не только средством защиты от пуль, но и воспринимала аэродинамические нагрузки от крыла во время полета, то есть была как бы частью фюзеляжа.

В Советском Союзе начали создавать штурмовую авиацию под руководством С.А. Кочергина. Однако первый "блин" вышел, как водится, комом. ТШ-Б (тяжелый штурмовик, бронированный) оказался настолько тяжел (одной брони на нем было около тонны!), что на самолет пришлось поставить два мотора. Но все равно машина получилась весьма неуклюжей, маломаневренной.

Последующие модификации, когда броня представляла собой коробку, которая была включена в переднюю часть фюзеляжа, а не была просто "довеском", оказались уже удачнее. ТШ-1 взлетел в воздух в 1931 году. Затем был разработан и ТШ-2. Но опытные полеты выявили, что мощность двигателя все-таки мала и потому пилотажные возможности самолета невелики.

Работы велись с переменным успехом, пока бои в Испании не показали наглядно - штурмовик должен быть не только бронированным, но и достаточно маневренным. Так что Ильюшин ступил уже на намеченную тропу. Но и он не избежал ошибок, как собственных, так и навязанных ему вышестоящим руководством.

Уже первые бои, в которых участвовал Ил-2, принесли страшные потери. Первые самолеты были одноместными, без стрелков в задних кабинах, а потому вражеские истребители легко догоняли медлительные Ил-2 и, зайдя им в хвост, безжалостно сбивали. Боевой "век" самолета оказывался весьма коротким - в среднем всего 11 вылетов.

Но что же помешало посадить на самолет стрелка? Во-первых, говорят, И.В. Сталин распорядился вместо стрелка поставить дополнительный бензобак и ему никто не решился перечить. Кроме того, откровенно слабый мотор машины в двухместном варианте и вообще снизил бы ее скорость до неприемлемой.

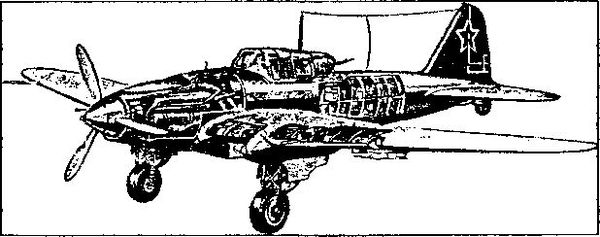

Фронтовой штурмовик Ил-2.

Мотор же оказался таким потому, что в 1933 году в авиапромышленности прошла очередная чистка кадров. И П.И. Орлова, главного конструктора мотора М-34 (а свой Ил-2 Ильюшин проектировал под модификацию этого мотора М-34ФРН), исключили из ВКП(б) и сняли с работы.

В итоге достаточно мощный мотор АМ-42 появился только в середине войны. Тогда же в самолет посадили и стрелка с достаточно мощным вооружением.

Тем не менее "Илы" свое дело сделали. "Над головами окруженных немцев повисло страшное кольцо из самолетов, - описывал очевидец уведенное им под Сталинградом. - Рядом кружила машина командира. Ее пушки молчали, зато рация работала непрерывно. Отрывистые команды заставляли пилотов выходить из круга и штурмовать те цели, которые наметил командир…".

Именно Ил-2 с особой теплотой и благодарностью вспоминают участники великих боев и на Курской дуге, и под Берлином. В отчаянную непогоду, задевая килями облака, штурмовики продирались сквозь заслон зениток и часами висели над головой противника, осыпая укрепления, танки, автомашины бомбами, реактивными и пушечными снарядами.

Конечно, доставалось и самим штурмовикам - на войне как на войне, - они возвращались порой на базу с продырявленными плоскостями, с развороченным оперением… но все же прилетали, садились, чтобы через несколько часов, отремонтированными вновь взлететь. Такой это был самолет - грозный и живучий.

"Крупнейший вклад Ильюшина в советскую авиацию - конструкция самолета для совместной работы с пехотой - является результатом методической работы с 1936 года, - отмечает английский журнал "Флайт". - Уже в то время русские имели вполне ясное представление о назначении и летных качествах такого самолета".

Кроме "работающей брони" в конструкции нашего штурмовика было немало и других новшеств. Даже в том случае, если защита не помогла, Ил-2 не был обречен. Снаряд пробивал топливный бак, но самолет не горел. Специальные баки с протектированием при пробое даже не теряли горючее, и самолет благополучно возвращался на базу. Тысячи летчиков обязаны жизнью… бумаге, точнее фибре. Именно она оказалась наилучшим материалом для протектированных баков. В начале войны их делали металлическими. Причем в дюралевую оболочку вкладывали резиновую, среди прочих слоев которой был один, способный "набухать" при контакте с бензином.

При простреле отверстие в принципе должно было затянуться, но этому часто мешали заусенцы на рваной пробоине металлической оболочки. Да и вибростойкость дюраля оставляла желать лучшего. И тогда металл заменили фиброй. Получилась экономия цветного металла на каждой машине - 55–56 кг, а живучесть Ил-2 стала просто фантастической. Даже после двух десятков пулевых попаданий бак все еще сохранял топливо.

А вот "самолет "Хейнкель-118", представлявший тогда германское решение той же проблемы, хоть и появился впервые 22 июня 1941 года, но не произвел впечатления на русских, вследствие небольшой скорости и посредственных летных характеристик", - отметил тот же журнал "Флайт".

Та же участь постигла и другое немецкое чудо-оружие - противотанковый самолет "Хеншель-129", появившийся в 1942 году. Именно "Ильюшин" стал в конце концов полноправным "королем неба", достойным партнером "царицы полей" - нашей пехоты.

Авиационное оружие. Рассказывая о боевых самолетах, мы рано или поздно должны были завести разговор об их оружии. Это только поначалу во время Первой мировой войны летчики неприятельских армий лишь грозили друг другу кулаком. Да могли пойти, в крайнем случае, на таран, как это сделал капитан русской армии Петр Нестеров.

Очень скоро летчики и воздушные наблюдатели стали брать с собой в полеты револьверы, карабины и даже пулеметы.