Представленный на полотне нарратив можно интерпретировать по меньшей мере на трех уровнях. Первый определяется предшествующими исканиями мастера. Как уже указывалось, картина "Восстание" возникла как одно из первых фигуративных полотен Редько, непосредственно наследующих период абстрактной живописи. Здесь художник продолжает развивать в форме визуального эксперимента идеи электроорганики, которыми он вплотную занимался на протяжении предшествующих пяти лет и которым, как уже говорилось, во многом был обязан знакомству с трудами А. Богданова. Формальная организация полотна в соответствии с представлениями о проекции электрической энергии на зрительный ряд, способный ее аккумулировать и тем самым способствующий более глубокому постижению, прежде всего проявляется в контрастном колорите и композиционно-смысловых противопоставлениях, о которых шла речь выше. Кроме того, ощутимо и присутствие принципов "люминизма" – изобретения самого Редько. Лучи представлены эксплицитно – в виде световых потоков-артерий, по которым революционная энергия масс устремляется из энергетического центра мира (персонифицированного в Ленине) наружу, овладевая новыми пространствами. Фигурация в данном случае обусловлена логикой конструктивного (проекционистского) формообразования и носит по преимуществу подчиненный характер. Сочетание центрально-поворотной симметрии главной композиционной фигуры и орнаментального дискретного фона, образованного тиражированным элементом (которое мы условно называем окном), создает контрапункт ритмов наподобие барабанной дроби, где главная тема одновременно акцентирована и растворена в периодичности монотонно вторящих ей мотивов.

Второй уровень прочтения основывается на содержащихся в изображении архаических отсылках. Ромб в центре – воспоминание о предвозвестнике авангарда группе "Бубновый валет", в названии которой отпечаталась идея молодости мира, что "укладывается" в тему революционных свершений, а также соответствует архетипу "начала" в авангарде. Однако ряд исследователей справедливо настаивают на том, что картину следует прочитывать как неоикону с ликом святого посередине и архаическим принципом соответствия разноразмерности фигур социальному статусу изображенных персонажей [Деготь]. Это соображение нуждается в пояснении и развитии. Иконность полотна задана прежде всего ее символическим смыслом, а в плане формальной поэтики – отсутствием прямой перспективы и доминантой отвлеченно-геометрического каркаса над предметно-фигуративными реалиями. Создается даже приближенность к принципам обратной перспективы, свернутое концептуальное представление последней: удаляющиеся от центра фигурки красногвардейцев образуют подобие расходящихся по направлению к обрамлению иконы линий в изображении "горок", зданий, трона, деталей "интерьера".

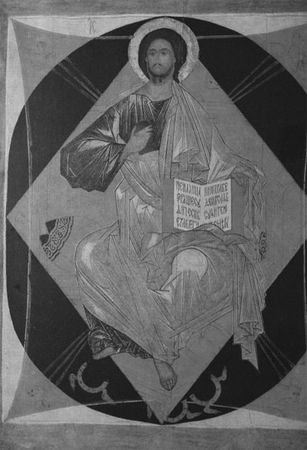

Общая композиция полотна с большим пламенеющим ромбом посередине в целом восходит к эмблематике народной барочной иконы, что вполне закономерно, учитывая иконописную выучку мастера. Изображение сакрального персонажа на фоне ромбовидного плата встречается в русской иконописи XVII-XIX веков. Одна из таких икон XIX века – "Ты еси иерей" – приводится, в частности, в исследовании О.Ю. Тарасова [Тарасов]. Среди более устоявшихся источников следует вспомнить традиционную иконографическую схему "Спаса в силах", где полная фигура Спасителя представлена на фоне красного вытянутого ромба, условно обозначающего престол, а по бокам расположены сонмы ангелов – "сил" (илл. 2). Между тем эта схема по признаку лучей соединяется в "Восстании" и со схемой "Преображения Господня", где Христос в мандорле представлен в ореоле излучения. Фаворский свет указывает на сакральные основы люминизма Редько. По словам художника, "высшее выявление материи есть свет" [Редько, 65], и в этом высказывании угадывается связь с архаическими представлениями о лучезарности божества, тождественности сакрального солнцу [219] . Следы древнейших верований можно усмотреть и в самой на первый взгляд сциентистской идее о необходимости визуального фиксирования в живописи невидимых световых излучений электрического поля.

Илл. 2. Спас в силах. XVI век.

Ассоциации с контаминированными схемами "Спас в силах" и "Преображение" поддерживаются рядом аналогичных мотивов в произведениях Редько предшествующего периода. Так композиция картины "Супрематизм" (1921) образована наложенными друг на друга геометрическими фигурами: овалом, квадратом и на их фоне – двумя, расположенными вершинами друг к другу по диагонали, красным и черным треугольниками. Фон треугольников (суть разложенного ромба) соответствует традиционному фону Христа на иконах "Спас в силах". В последних, как известно, реализуется идея Страшного суда, на котором будет восседать царственная фигура Спасителя. Отсылка к мотиву Страшного суда в повествовательной композиции на тему революции, что не могло пройти мимо взора современников мастера, чья связь с православной символикой была еще очень прочной, реализует мотив справедливого возмездия. Однако при этом активизируются все смысловые обертоны темы, фокусирующие негативную топику: крушение "ветхого" мира, а вместе с ним – ужас грядущих времен.

Сдвиг смысловых акцентов с темы спасения на тему гибельности мира высвобождает отрицательную энергетику демонического толка, указывающую на новый виток символизма в позднем авангарде, в своих неофигуративных композициях обратившегося к "страшному". Символистская противофаза в авангарде вполне объяснима с позиций общетипологической эволюции художественной формы. У Редько она поддерживается и индивидуальной предрасположенностью, в последующем творчестве обусловившей появление изображений, исполненных минималистского космизма. Наиболее выразительной картиной подобного рода является "Полуночное солнце. Северное сияние" (1925, ГРМ, холст, масло), которая представляет собой изображение огромного, с косматыми лучами, багрового диска солнца, застывшего над пустынным горизонтом. Характерно, что сюжетное обоснование темы лучей и здесь, как и в рассматриваемом полотне, очень значимо. Однако с точки зрения поворота к символизму в "Восстании" еще более значима загробная символика, фюнеральный код, которым отмечен космизм "Восстания". Он открывает путь к перекличкам с мотивной демонологией младших символистов, отсылая к теме Страшного суда и Апокалипсиса. Последние представлены в архетипической композиционной схеме, отдельных мотивах (окнах-сотах) и общей мрачной атмосфере картин.

Трагические погребальные обертоны полотна соответствуют фюнеральному коду советского искусства середины 20-х годов, с одной стороны, обусловленному недавними впечатлениями от смерти и похорон Ленина, а с другой – диктуемому сменой культурной парадигмы, повлекшей за собой смену ценностных ориентиров [220] . Архаические коды в фюнеральной мотивике развивает, например (хотя и несколько позднее), в своем творчестве К. Петров-Водкин (сравни его картину "Новоселье" 1935 года, по существу представляющую тризну, а также ряд других произведений [см.: Злыднева]). Интересно, что именно слово "страх" в связке со словом "революция" возникает у самого художника в связи со смертью Ленина в его дневниках 1924 года: "…упоение революцией не знает границ, не чувствует времени – побеждает страх и смерть" [Редько, 64]. Противопоставленность революции страху в данном случае может восприниматься как значимая оговорка / улика. С другой стороны, все еще открытое европейским художественным веяниям и вернувшееся на пути фигурации искусство русских художников авангарда встраивалось в иначе артикулированную (по сравнению с 10-ми годами) негативную топику – топику раннего сюрреализма. Отрицательная энергия, которой заряжено "Восстание", и эсхатологический пафос полотна найдут развитие в последующих фигуративных произведениях мастера, лишенных, впрочем, семантической насыщенности данного полотна. Они будут содержать или детабуированные темы (картина 1928 года "Материнство", где изображен справляющий нужду мальчик), или фигуративно обосновывать отсылающий к идеологии символизма сдвоенный дионисийский мотив жертвы/жертвователя ("Победитель. Бокс" (1929), "Бой быков в Испании" (1928)).

Между тем еще больше, чем собственно изобразительный контекст, для прочтения произведения Редько (и это третий из предлагаемых в настоящем эссе уровней интерпретации) дает контекст литературный.

Прежде всего, о ленинской теме середины 20-х годов, то есть в период, предшествующий ее канонизации в дальнейшем. В изображении активно жестикулирующего вождя прочитывается гротеск, который в последующих работах мастера не встречается. В сочетании с нагнетением драматизма композиции интонация гротеска ставит зрителя перед проблемой модуса представленных реалий – фотографическая достоверность персонажей реальной истории приходит в противоречие с неоднозначностью отвлеченного символического поля композиции. Е. Деготь усматривает в этом значимом несоответствии некое предвестие будущего соцарта 70-х [Деготь, 108] или – добавим от себя – может восприниматься как предшественник концептуализма, где во главу угла ставится не изобразительная семантика, а языковой (в плане языка культуры) концепт. Впрочем, мы больше склонны рассматривать данную особенность скорее как особый тип визуальной "фигуры речи", отражающей риторику эпохи, как своеобразный эмблематический нарратив, отсылающий к принципам барочной риторики. Эмблематичность картины призывает к послойному прочтению ее смыслов и предполагает некий не прочитываемый глазом "сухой остаток" ("шкатулку с двойным дном"!), способный инверсировать смыслы и оценки. Вербальный компонент, имплицированный в многослойной повествовательности произведения, заставляет обратиться к литературным эмблемам этого же времени.