Валуны Скандинавии

Поэтому мы старались там, где это возможно, связывать Запад и Восток узами культуры. В высшей степени важно и интересно (духовно и политически оправдано) было бы соединить традиционно разрываемые, отделяемые пласты-периоды всемирной истории. Дело в том, что культуры, нравы, обычаи, законы, религии народов кажутся столь различными, что это способствует непониманию и отчуждению. А там, где есть непонимание, почти неизменно появляется враждебность. Далее срабатывает стереотип сознания. Как заметил когда-то Бируни, идеологи тут же начинают одеянием и внешним видом чужаков "пугать детей", а все, что есть у другого народа, считать нелепым и чуть ли не "идущим от дьявола". Как вы помните, нас, русских, европейцы веками изображали в виде диких зверей (медведей).

Мы же исходим из той посылки, что история (а уж тем более история культуры) должна быть едина и неделима, как Российская империя. Нам близок методологический подход к проблеме периодизации философа Н. Ф. Федорова. Он считал, что деление истории на древнюю, среднюю и новую, новую, которая отрекается от родной ей, средней истории, как и всей прочей истории, есть попытка секуляризовать, расчленить единое видение мира. В одном я с ним не согласен. Древнейшая история не является для нас "чуждой". Нет, она "родня" нам, будучи и современна и, как мы убедимся, актуальна. Федоров прав в другом: история "есть изображение ряда попыток объединения, все более и более расширяющегося, объединения, долженствующего, наконец, сделаться всемирным". Во всяком случае, ныне мы видим все больше и больше очевидных признаков такого всемирного объединения.

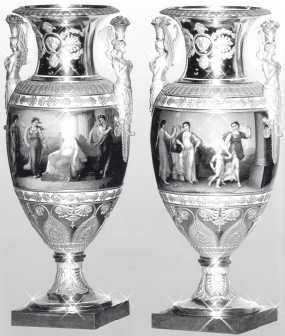

Уже XIX век внес некоторые коррективы в развитие мировой культуры. Все более тесная связь с прошлым стала более зримо ощущаться не только в духовной жизни ведущих стран, но и в быту и повседневности. В Европе модными стали античные мотивы в обстановке домов и их убранстве. Тогда же на местах древних цивилизаций раскопки стали вестись археологами активнее. Реакцией на находки стал промышленно-художественный античный ренессанс – все эти амуры и психеи. В Англии возникла фабрика Веджвуда с характерным названием "Этрурия". На ней изобрели особый вид фаянса и стали широко воспроизводить античные вазы, посуду, рельефы (вазы "Геркулес в садах Гесперид", "Апофеоз Гомера", "Апофеоз Вергилия"). Д. Флексмен произвел настоящий фурор своими контурными иллюстрациями к работам Гомера, Эсхила, Данте – и сам удивился столь неожиданной и громкой всеевропейской славе.

Античные вазы

Антикоподобный стиль решительно вошел, нет, ворвался в дома французской буржуазии и аристократии. Ф. Вигель в "Записках" писал (не без иронии) о возвращении античности в гостиные знатных европейцев, французов и русских. Консульское правление решительно восстановило во Франции общество и его пристойные увеселения: тогда же родился вкус более тонкий, менее мещанский, и выказался в убранстве комнат. "Все делалось а л, антик (открытие Помпеи и Геркуланума чрезвычайно тому способствовало)… Везде появились алебастровые вазы, с иссеченными мифологическими изображениями, курительницы и столики в виде треножников, курульные кресла, длинные кушетки, где руки опирались на орлов, грифонов или сфинксов. Позолоченное или крашенное и лакированное дерево уже давно забыто, гладкая латунь тоже брошена; красное дерево, вошедшее во всеобщее употребление, начало украшаться вызолоченными бронзовыми фигурами прекрасной обработки, лирами, головками: медузиными, львиными и даже бараньими. Все это пришло к нам не ранее 1805 года, и, по-моему, в этом роде ничего лучше придумать невозможно. Могли ли жители окрестностей Везувия вообразить себе, что через полторы тысячи лет из их могил весь житейский их быт вдруг перейдет в Гиперборейские страны? Одно было в этом несколько смешно: все те вещи, кои у древних были для обыкновенного домашнего употребления, у французов и у нас служили одним украшением; например, вазы не сохраняли у нас никаких жидкостей, треножники не курились; и лампы в древнем вкусе, с своими длинными носиками, никогда не зажигались". Среди дам определенного круга стало модно выглядеть новой Аспазией, Фриной, Лаидой, Данаей. Хотя, разумеется, все попытки сделаться "греками по форме" не делали людей и общество "античниками".

Джулио Картарн. Амур н Психея. Летний сад

Мастера искусства и архитектуры стали полнее использовать все достижения техники, опираясь на древние образцы. Осуществилось и пророчество Гоголя, который в "Арабесках" говорил о необходимости создания новой архитектуры. Чугунные сквозные украшения, обвитые около круглой прекрасной башни, писал Вейдле, которые "полетят вместе с нею на небо", предвосхищают и мечты 60-х годов, и отчасти даже идеи инженера Эйфеля.

Египетские пирамиды или шумерские зиккураты станут прообразом правительственных зданий в городах США и Египта. А возьмите телевизор, который для миллионов людей заменил сегодня икону. Изобретатель телевизионной трубки, Зворыкин, назвал ее "иконоскопом". Правда, в отношении последнего правильнее сказать о телевидении в духе сентенции Бранта. Он говорил об изображениях как фрагментах книги для неграмотных, с успехом используя сей образ в "Корабле дураков": "Кому на грамоту плевать / Или совсем уж лень читать,/ В картинах зрит свое нутро, / Дивяся, каково оно". Точная оценка пристрастий нынешней публики в массе ее.

Писать об искусстве, литературе, науке лучше всего тем избранным счастливцам, кто един в трех лицах, яко Бог, соединяя в себе удивительные качества, что и поодиночке-то встречаются не так уж часто. Потому мы, конечно, старались учесть опыт блистательного эрудита П. П. Гнедича (1855–1925), автора трехтомной "Истории искусств". Он родом из тех Гнедичей, к которым принадлежал известный русский поэт, переводчик гомеровской "Илиады" Н. И. Гнедич. Гнедич пенял российским учителям и профессорам на отсутствие умения "излагать предмет" (часто справедливо). И вообще решительно выступал против всякой "академической суши". Хотя талант, как известно, надобен во всяком деле, будь то наука или преподавание. Автор вступления к недавнему изданию "Истории искусств" Геташвили заметил, что, строго говоря, П. Гнедич не был философом искусства. Однако у него был удивительный талант чувствовать драматизм исторических явлений и событий. Он умел понять смысл и оценить духовно-эстетическое содержание художественного произведения, при этом прекрасно используя фактуру художника для своей исторической задачи. "Он обладал умением выделить факт и одновременно наделить его свойством "соучастника" в непрерывной и многосложной цепи единого процесса, именуемого художественной культурой. И все это – с неослабевающим запалом, свойственным скорее эссеисту, критику-современнику, нежели отстраненному наблюдателю. Отсутствие менторского тона, способность к анализу и одновременно к лирическому переживанию явлений культуры, живая аргументация подчас полемичных доводов, …эрудиция, точные и меткие наблюдения – вот характерные черты стиля П. П. Гнедича".

Новое время (XX в.) потребовало от художника социологизации, а затем и коммерциализации таланта: от "искусство должно служить народу" – до "искусство должно служить и обслуживать рынок". Между двумя этими посылками не столь большая разница, как это может показаться на первый взгляд. Один из самых устойчивых стереотипов художественного сознания заключается в том, что оно якобы свободно. Тем не менее никто, нигде и никогда не имел абсолютной свободы творчества. Возьмем ли мы создателей египетских пирамид, буддистских храмов, художников, писателей, поэтов Греции и Рима, Средневековья или Возрождения, ученых Нового времени, деятелей театра и кино Новейшего времени, везде очевидна роль власти, денег или религии. Попытки создавать искусство для искусства в большинстве случаев не поощрялись сильными мира сего. Ведь культура важный инструмент влияния на человека.

Когда же К. С. Станиславский высказался в том духе, что театр не должен быть школой, а лишь местом развлечений – "Пусть люди всегда ходят в театр, чтобы развлекаться… вот они пришли, мы закрыли за ними двери, напустили темноту и можем вливать им в душу, что захотим", – власти его тут же поправили. В 1919 году его арестовали, дав понять: каким должно быть новое искусство в Советской России и кому оно должно служить. Но мастер и в 1920 году продолжал настаивать на необходимости предоставить художнику эстетическую свободу: "Плоскость нашего искусства – эстетика, из которой нельзя безнаказанно переносить искусство в иную, чуждую его природе, плоскость политики или прагматической, утилитарной жизни, так точно, как нельзя политику переносить в плоскость чистой эстетики". Идеал оказался недостижим. Те же, кто слишком откровенно и рьяно пошли на сотрудничество с властью, вынуждены были платить "свою цену", заплатив за эту сделку Фауста талантом или жизнью.