Всего за 154.9 руб. Купить полную версию

Вот сколько разных мыслей появляется после прочтения или просмотра "Морозко". И между прочим, это как раз весьма характерно для зимних, а потом и рождественских и новогодних сказок. Это летние сказки могут быть веселы и беззаботны, никакой философией не обременены. Зимние же должны быть по мыслям глубокими, как снег, и запоминающимися, как четкий блеск льда. Это сказки Добра, Милосердия и Взаимопомощи. Иначе долгую студеную зиму никак не переживешь. Особенно у нас, когда весна всегда очень и очень неблизко.

Ведерко серебряных пятачков и бриллиантик в придачу

Есть и другая версия сказки "Морозко", которую дети читают куда чаще, чем обработку А.Н. Толстого. Но это уже авторская сказка – самостоятельная. Написанная по мотивам народной. О чем речь? О "Морозе Ивановиче" В.Ф. Одоевского. В чем отличия литературной авторской сказки от простого пересказа народного творчества? Да в том, что автор конечно же вносит свое:

• по-своему пересказывает сюжет, трактует характеры героев и обстоятельства происходящего;

• заполняет текст своеобразными художественными деталями;

• вводит свои мысли и оценки происходящего как "голос от автора".

Но главное – в народной сказке основным назидательным элементом всегда бывает сам сюжет (то, про что рассказывается), а в авторской сказке – авторская сверхзадача повествования (во имя чего и как рассказывается).

В.Ф. Одоевский

В данном случае автор сказки "Мороз Иванович" – литератор-эрудит князь Одоевский сочинял свои "Пестрые сказки дедушки Иринея" для чтения не в народной среде, а среди детей образованных аристократических слоев. А что вы хотите – на дворе стоял 1840 год. Воспитание и образование снова в упадке. Крепостническая Россия безграмотна. В высшем обществе опять воскресает тень незабвенного Митрофанушки, убежденного: зачем знать географию? – есть же извозчик, он и довезет. Воспитанницы Смольного института уверены, что булки растут на хлебном дереве. Отпрыски высших слоев, живущие в городских домах и дворцах, представления не имеют ни о каких природных циклах или естественных науках. Образование считается вообще мало кому нужным.

А вот Владимир Федорович Одоевский (1803 – 1869) был одним из умнейших, энциклопедически образованных людей своего времени. Его дом стал духовным и интеллектуальным центром Петербурга. В литературно-музыкальном салоне князя собирались литераторы, художники, музыканты, политики. Завсегдатаями были и Пушкин, и Гоголь. Даже хотели втроем издавать журнал. Жаль, денег не хватило.

• Вы не поверите, но Одоевский сочинял не только блестящие и интересные рассказы и повести из современной жизни или исторические новеллы и романы. Он писал фантастику! Да-да, настоящие романы о будущем, например "4338-й год" (1840).

• Мы, не любопытные, это произведение, скорее всего, не читали, а вот зарубежные исследователи фантастики ставят его в пятерку лучших сочинений "доуэллсовского периода".

• Будет время – почитайте не только этот роман, но и "Космораму", "Фантазию", "Город без имени", который Белинский назвал "прекрасной, полной мысли и жизни фантазией". Конечно, стиль повествования несколько устаревший и читать нелегко, зато сколько интересных мыслей в этих философско-фантастических произведениях.

Главную свою литературную миссию князь Одоевский видел в Просвещении. Он так и писал о нем – с большой буквы. Ради просвещения и назидания детей он и сочинил сборник сказок дедушки Иринея. Сей Ириней Модестович Гомозейко, созданный Одоевским, являлся магистром философии и членом разных ученых сообществ, любимым героем автора. Со взрослыми Одоевский говорил через него с подшучиваниями и даже некоторой насмешкой. Но с детьми от имени дедушки Иринея – наставительно и уважительно. Часто в журналах появлялись короткие "Грамотки деда Иринея", где речь шла прямо-таки в русле научно-популярной литературы того времени – рассказывалось о железных дорогах, порохе, газе, полезных растениях. Были и "образовательные воззвания для взрослых". Например, Одоевский ратовал о пользе посадки картофеля, который в то время был мало известен в России и который крестьяне не желали возделывать. Ну подумайте, что было бы у нас без картошки-то?! Вымерли б с голодухи. Выходит, заслуга князя Одоевского перед народом громадна.

Свои лучшие "наставления" Одоевский облек в форму детских "Пестрых сказок дедушки Иринея Гомозейки" (1840).

Кто знает еще одну известнейшую сказку Одоевского, которая хоть и была написана в 1836 году, но вошла в "Пестрые сказки" 1840 года?

Кто скажет, тот будет у нас САМЫМ умным в технической и компьютерной области, потому что и сказка "техническая". Не верите, что такая есть? А вот и имеется!

Это сказка "Городок в табакерке", рассказывающая про устройство музыкальной шкатулки, посредством которой играется мелодия, когда табакерка открывается. Помните мальчика-колокольчика, дядьку-молоточка и царевну Пружинку?

Пока завод не кончен,

Поем мы и не спим.

Я – мальчик-колокольчик

Из города Динь-Динь.

Эта песенка из замечательного радиоспектакля "Городок в табакерке", созданного еще в 1960-х годах. Но его и сейчас можно прослушать. Посмотрите в Интернете! Главного героя Мишу там играет, как всегда неповторимая, актриса-травести Валентина Сперантова, а мальчика-колокольчика – задорная Зинаида Бокарёва.

Одоевский всегда любил, рассказывая что-то волшебное, пояснить нечто полезное и даже научное. Не верите? Посмотрите, как, рассказывая сказку про Мороза Ивановича, он объясняет детям:

• как прочистить воду из речки, если она не очень чистая;

• как спастись от угара, когда топишь печь;

• почему вода в колодце холодная и студеная даже жарким летом;

• зачем Мороз укрывает зимой белым и пушистым снегом зеленую траву, которую посеяли под зиму, то есть озимые.

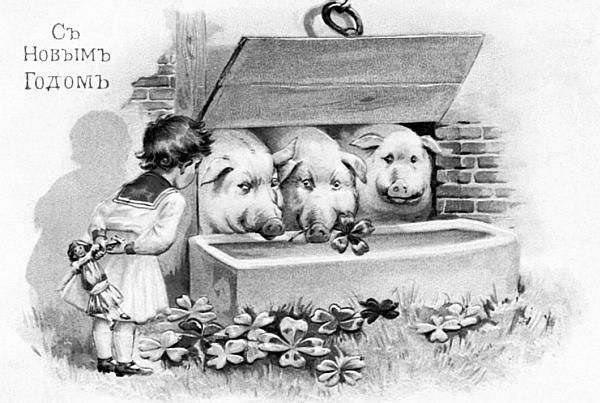

Поросята – символ трудолюбия и богатства. Старинная открытка

И еще в сказке есть много разных "детских вопросов", то есть в волшебную канву вплетены образовательные мотивы. Ни в какой народной сказке такого быть не может. Только в авторской.

Даже начинается сказка с пословицы, которую, как считают исследователи, Одоевский придумал сам. Он вообще ввел в русский язык так много поговорок и присказок, что исследователи теперь путаются – не могут определить, что народное, а что сочинено самим автором. Вот какой стихотворный эпиграф Одоевский предпослал своему "Морозу Ивановичу":

Нам даром без труда ничего не дается, -

Недаром исстари пословица ведется.

Этот мотив трудолюбия одной героини и лени другой Одоевский и сделал главным в сказке. Героинь так и зовут – Рукодельница и Ленивица. Конечно, может, и излишне назидательно, зато сразу понятно детям.

С народной сказкой тут много отличий:

• Здесь девочки – не дочки старика и старухи. Родителей в сказке вообще нет. Есть только нянюшка девочек.

• Нянюшка вообще не заставляет Рукодельницу работать – та сама и приберет, и пошьет, и еду приготовит, и воду процедит. Ленивица же, понятно, только ленится в свое удовольствие.

• Никто Рукодельницу ни в какой лес не гонит. Она сама уронила ведерко в колодец, сама туда и полезла – доставать пропажу. Ну а когда вылезла с той стороны колодца, то и попала в волшебную страну Мороза Ивановича.

• Поначалу никаких снегов-метелей не было. Напротив, было тепло. Рукодельница встретила печку, которая попросила вытащить ее горячие пирожки, и яблоню, попросившую стряхнуть с веток ее спелые яблочки.

Вопрос на внимательность:

В какой сказке еще встречались подобные герои с просьбами?

Рукодельница. Старинная открытка

Наверное, все вспомнили – это же "Гуси-лебеди". Там и печка с пирожками, и яблонька с плодами. Так что Одоевский использовал в своей сказке еще и детали из других народных сказок. Правда, вот молочной речке с кисельными берегами у князя не нашлось места.

В отличие от народных сказок Мороз Иванович девочку не пугал, стужей не стращал, метелью не заметал. Он просто попросил девочку помочь ему по хозяйству. Ведь ведро оказалось у него, так что Рукодельнице пришлось свою потерю отработать.