Чествование старейшего белорусского кинодокументалиста М. С. Берова в связи с 45-летием творческой деятельности. Первый хроникальный сюжет был самостоятельно снят легендарным кинолетописцем в 1933 году (Минск, 1978)

Михаил Беров привлек к съемкам двух персонажей, отобранных по типажным признакам: милиционера в характерной форме 1930-х годов и прохожего в кепке с длинным козырьком. Микросцена была снята чрезвычайно лаконично, в трех кадрах. В первом кадре на безукоризненно чистый городской асфальт падает окурок, а секундой позже чья-то рука его торопливо поднимает; во втором – извиняющийся перед милиционером гражданин торопливо выходит из кадра; в третьем – окурок падает в урну. Законный порядок восстановлен, мирная жизнь продолжается…

Ситуация с постановочным эпизодом, разумеется, стала для М. Берова скорее курьезом, исключением из его творческой методики. Только благодаря его профессионализму и чувству стиля эта вставная сценка не превратилась в откровенный гротеск, не нанесла ущерба для восприятия всего хроникального повествования в целом.

Далее на экране появляются знакомые городские объекты и пейзажи. Зритель видит кадры с изображением Дома правительства, памятника Ленину, на дальнем плане виден силуэт Красного костела. Стремясь избежать штампа, М. Беров снимает эти объекты на рассвете, при так называемом "режимном" освещении, когда утренний туман придает городским площадям лиризм и объемность, а прохожих на улицах и площадях еще мало.

Раскадровка постановочного микроэпизода из хроникально-документального фильма "Белорусская Советская Социалистическая Республика" (1936)

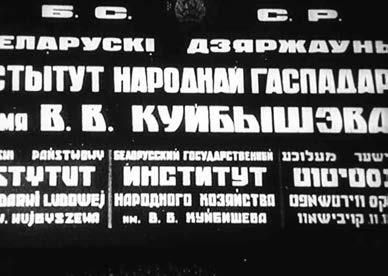

Затем автор переносит зрителя к зданию Института народного хозяйства имени В.В. Куйбышева, на крыльце которого уже находится живописная группа студентов и преподавателей. Крупным планом оператор снимает вывеску, выполненную на четырех языках – белорусском, русском, польском и идиш (с 1927 по 1936 год, согласно Конституции, эти четыре языка в БССР считались государственными).

Городская жизнь постепенно набирает свой привычный темп. На экране – Дом Красной Армии и памятник Сталину, который находился на улице К. Маркса, почти там же, где сейчас стоит танк Т-34 (точнее, пятью-семью метрами ниже, т. е. ближе к набережной Свислочи), водруженный на постамент в честь подвига советских воинов-танкистов, первыми ворвавшихся в Минск.

Камера переносит зрителя к главному корпусу Государственной библиотеки имени Ленина. Из него выходят читатели… Улица Кирова… Улица К. Маркса, снятая оператором из проезжающего по ней трамвая. На стене одного из домов видна афиша французской художественной кинокартины, которая демонстрировалась минчанам в 1936 году. "Отверженные" – фильм, созданный по роману знаменитого Виктора Гюго, на афише минского кинотеатра "Чырвоная Зорка" проанонсирован как "вялікі замежны фільм"…

На хроникальных кадрах М. Берова запечатлены вполне узнаваемые всеми минчанами объекты, и тем не менее все они отмечены отблеском авторского к ним отношения.

Кадры из хроникально-документального фильма "Белорусская Советская Социалистическая Республика" (1936)

Работа М. Берова над лентой "Белорусская Советская Социалистическая Республика" является показательной, поскольку к съемкам оператор приступал, не имея на руках утвержденного сценария. В довоенный период подобная "неосмотрительность" руководства Минской студии кинохроники была обычным делом. Процедура запуска в производство и сдачи-приемки готовой ленты проходила довольно просто, без излишних формальностей. Привлекательность "кинохроникального таинства" как для руководства, так и для рядового зрителя заключалась, кроме всего прочего, в быстроте его доставки на экран.

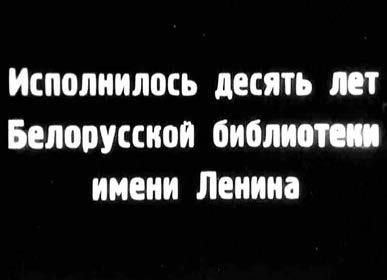

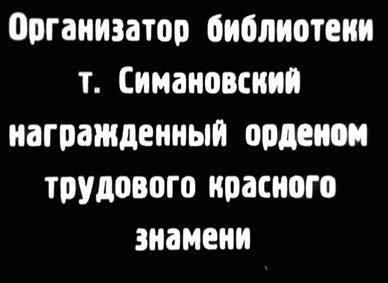

Титры-надписи и кадры из хроникального выпуска "Государственная библиотека БССР имени Ленина" (1935)

Желание выпустить копию на экран как можно быстрее приводило порой к досадным казусам. В пояснительных титрах к хроникальному выпуску "Государственная библиотека БССР имени Ленина" (1935), как и в надписях к некоторым другим лентам довоенного периода, нередко встречаются орфографические и пунктуационные ошибки. Например, в киносюжете о 10-летнем юбилее библиотеки первая надпись выполнена с опечаткой в падежном окончании: "Исполнилось десять лет Белорусской библиотеки имени Ленина", а в заключительном титре этого же хроникального выпуска – "Организатор библиотеки т. Симановский, награжденный орденом трудового красного знамени" – допущено сразу несколько описок.

Всем этим неточностям есть весомое оправдание. В 1930-е годы общественный интерес к хроникальным выпускам был настолько велик, что даже с несовершенной техникой кинематографисты стремились – и им это удавалось – подготовить хроникальный выпуск для показа на экранах кинотеатров Минска и других городов Беларуси буквально через 3–5 дней, а иногда и на следующий день после съемки.

Уже говорилось о том, что принятая в довоенные годы формула кинопоказа предполагала обязательную демонстрацию идеологически емкого хроникального выпуска перед началом полнометражной художественной ленты. По свидетельству очевидцев, и в частности тех кинематографистов, которые внимательно отслеживали обратную связь своих киносюжетов со зрителями, социальный эффект от демонстрации хроники текущих событий трудно преувеличить. Зритель, особенно в столице Беларуси, где новые выпуски демонстрировалась раньше, чем в других городах, вглядывался в каждый кадр хроникального выпуска и порой ему удавалось – пусть даже на общем плане – разглядеть кого-либо из своих знакомых.

Разумеется, успешная идентификация знакомых людей и объектов предметного мира (особенно – хорошо знакомых улиц, зданий и т. д.) вызывала бурную положительную реакцию и существенно повышала уровень доверия ко всему хроникальному выпуску в целом.

Эта особенность восприятия, экстраполирующая частное на всеобщее, в киноведении советского периода была достаточно подробно исследована. Один из старейших советских теоретиков кино С.С. Гинзбург в 1973 году писал о документальном кадре: когда "мы видим в нем живых людей, подлинные предметы, реальную среду – это обстоятельство оказывает решающее влияние на зрительское восприятие, которое отождествляет увиденные на экране пейзажи, интерьеры, предметы быта с подлинными…". И далее: "Документальная правда отдельных частей воспринимается как правда целого… Так возникает иллюзия реальности, которую не могут иногда нарушить даже самые нелепые кинематографические вымыслы".