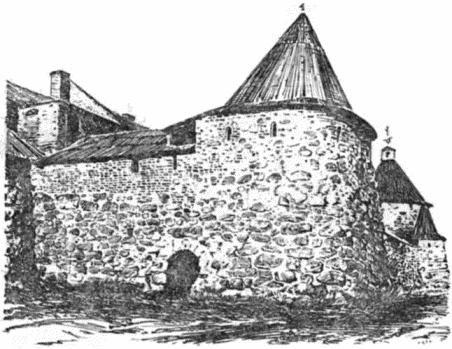

Соловки. Стены и башни.

Грандиозный кремль и палаты на Соловках строили с целью обеспечения оптимальных условий для жизни и освоения этого сурового края при максимально бережном отношении к природе. Соловки почти сплошь покрыты лесом, однако его не вырубали, ибо понимали, что на севере его вырастить трудно и нужно беречь природные богатства. Поэтому каменное строение было единственным способом сохранения окружающей флоры и фауны. С другой стороны, окатанные валуны заполняли берега и использование их для строительства стен кремля позволяло одновременно и очистить от них местность.

Для промысла в монастыре строились и один из первых на Руси каменные производственные помещения. Здание водяной мельницы на Соловках, древнейшей из сохранившихся построек производственного характера, через крытую аркаду соединялось с помещением сушильни (здесь сушилось зерно перед помолом). Любопытна архитектура этих зданий. Фасад мельницы членится широкими лопатками и завершается под карнизом декоративным фризом - богатым на освещенном фасаде и более скромным - на фасаде, затененном галереей. Торцовые фасады завершились щипцами, и линия карниза здесь соответствовала наклонным линиям двускатной крыши. Таким образом, декоративный пояс карниза изменялся в зависимости от линии кровли и условий освещения при одних и тех же декоративных элементах. Стремление к высокохудожественному совершенству архитектуры скромного хозяйственного сооружения, расположенного на скрытом от посторонних взоров хоздворе, - черта, свидетельствующая о тонком художественном чутье народных мастеров.

Преображенский собор.

На территории Соловецкого монастыря в настоящее время расположен музей-заповедник. Ведутся научные и восстановительные работы. Однако без включения в эти работы широких кругов краеведов-общественников трудно спасти памятник от постепенного разрушения. Сохранить Соловецкий монастырь - одна из задач исторического краеведения.

Тысячелетние традиции деревянной архитектуры не были забыты и в XVI-XVIII вв. В XVI-XVII вв. и в каменной архитектуре сформировался своеобразный шатровый стиль, копирующий соответствующие деревянные сооружения. Даже в Москве в Покровском соборе на Красной площади можно видеть много типичных для деревянной архитектуры деталей. Здесь и крытые переходы, и наружные лестницы, крылечки, и сочетания шатрового и луковичных верхов, и многое другое, определяющее народный вкус. В Софийских соборах Киева и Новгорода также сказалось влияние традиций русской деревянной архитектуры, но в более скрытой форме. В начале XVII в. наблюдается некоторый упадок в развитии архитектуры, связанный с иностранной интервенцией и разрухой. В середине XVII в. патриарх Никон запретил строить шатровые церкви, что вызвало широкое распространение "бесстолпных храмов". В большинстве это были небольшие храмы, чаще пятиглавые с ярусами кокошников и одним алтарем. Однако реформы и строгая церковная регламентация не могли воспрепятствовать развитию народного, светского начала в зодчестве.

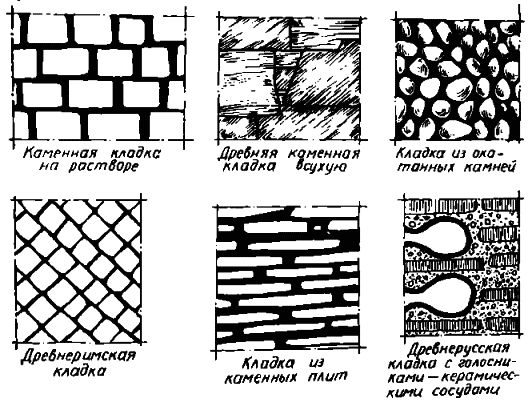

Типы каменной кладки.

Конец XVII в. характеризуется новым расцветом русской архитектуры. В это время с Запада на Русь проникают элементы архитектурного стиля барокко (в переводе с итальянского - странный, неправильный), распространившегося из Италии во многие страны. Барокко - торжественный и пышный стиль - характеризуется изогнутыми формами и линиями, обилием лепных или резных внешних и внутренних украшений, затейливыми завитками узоров, статуями, лепными виньетками и т. п. Влияние барокко сказалось в русской архитектуре позднее. Сложившийся же в конце XVII в. стиль нарышкинского или московского барокко вырос на основе местных архитектурных традиций и свидетельствовал лишь об отходе строителей от церковных догм.

Большей частью эти памятники строились как типичные для Руси ярусные храмы "под колоколы". Основная часть таких зданий (например, построенных русским крепостным архитектором Яковом Бухвостовым церквей Спаса в Уборах и Троицы в с. Троицком-Лыкове) - восьмерик на четверике с восьмилотковым сомкнутым сводом и колокольней над ними с небольшой главкой. Такие здания были типичны для конца XVII в. Эти церкви-колокольни имели в русской архитектуре давние традиции. К ним относятся Духовская церковь XV в. в Троице-Сергиевском монастыре, церковь-колокольня в Александрове XVI в. и др.

Церковь Покрова в Филях также в общем относится к башнеобразным храмам, имеющим древнерусские традиции.

Исключение составляет церковь Знамения в Дубровицах (1690-1704) в подмосковной вотчине князя Б. А. Голицына, отличающаяся от других храмов статуарной скульптурой не только снаружи, но и внутри храма. В угоду Петру I она была сооружена с использованием западноевропейских архитектурных приемов барокко. Здесь была смело введена гонимая русской православной церковью религиозная скульптура, сопровождавшаяся надписями на латыни. В противоположность русским башенным церквам верхний ярус более тяжел и массивен, чем нижний, а над низко расположенными окнами абсид высится массивная рустованная стена. Все это элементы западного барокко. Русские здания в стиле барокко обычно высокие в несколько ярусов церкви с легкими изящными контурами. Одно из примечательных зданий в стиле нарышкинского барокко - церковь Покрова в Филях.

В XVIII веке русское барокко приобретает западноевропейские черты. В этом стиле строились петербургские дворцы, а также дворцы в Царском Селе и Петергофе. Екатерининский дворец в Царском Селе (огромной длины фасад, скульптуры, яркая позолота на белом и голубом фоне, серебристые крыши) поражает великолепием. Не менее прекрасны и торжественны Зимний дворец, Смольный институт. Все это памятники русского барокко. В стиле барокко строили известнейшие зодчие - Растрелли, Ухтомский, Квасов, Чевакинский и многие другие.

Во второй половине XVIII в. в России, как и во многих европейских странах, распространяется новый архитектурный стиль - классицизм. Классицизм, подобно архитектуре эпохи Возрождения, возвращается к пяти античным ордерам. Вновь возрождаются белоснежные портики и храмы античного вида. Они распространены по всей стране.

Правда, колонны из несущих конструкций превращаются теперь в декоративные элементы. Наряду с ними часто употребляются пилястры (четырехгранные колонны, утопленные одной стороной в стену). Строгие геометрические формы, безупречная композиция, точно выдержанные пропорции здания - вот отличительные признаки классицизма в архитектуре. Архитекторы И. Старов, Ч. Камерон, Д. Кваренги, К. Росси, В. Баженов, М. Казаков, А. Воронихин, О. Бове и др. создали выдающиеся произведения в этом стиле. В их числе Казанский собор в Ленинграде, дом Пашкова в Москве и др. В начале XIX в. классицизм широко распространился и в деревянной архитектуре. Путешественники 30-х гг. XIX в. отмечали, что "классическая колонна - клеймо, отличающее в России все общественные здания".

В первой половине XIX в. интенсивно развивается усадебная архитектура, в которой господствует стиль классицизм, как ранний, так и ампир (от фр. - "империя") - поздний классицизм. Достаточно назвать архитектурные ансамбли Архангельского, Останкина, Кускова, Остафьева, Муранова, Знаменского-Садки, Ольгова, Никольского-Урюпина. Некоторые из этих замечательных образцов русского зодчества превращены сейчас в музеи, но многие еще нуждаются в заботе краеведов.

Во второй половине XIX в. наблюдается известный отход от классической архитектуры. Развитие капитализма привело к появлению огромного количества доходных домов - часто многоквартирных, предельно уплотненных зданий, чтобы они давали как можно больший доход при самых меньших затратах. В это же время богатые купцы заказывали вычурные, перегруженные излишними украшениями особняки с деталями самых разных стилей - от романского до барокко (эклектизм). В конце XIX - начале XX в. распространился так называемый псевдорусский стиль - имитация старинной русской архитектуры. Одновременно с псевдорусским зарождается стиль модерн. Архитекторы пытались создать новый, отличный от всех других архитектурный стиль или в поисках сочетаний варьировали на свой лад какой-либо из старых стилей. Стиль модерн не получил широкого распространения. Наиболее интересными зданиями этого стиля считают Ярославский вокзал, гостиницу "Метрополь", особняк Рябушинского (у Никитских ворот) в Москве, Витебский вокзал и Дом книги в Ленинграде.