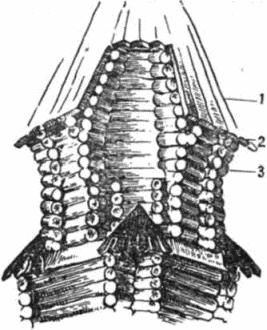

Схема строения древнерусской башни. Восьмерик на четверике: (1) шатер, (2) полица, (3) повал.

При строительстве дворцов соблюдался тот же принцип: на квадратную основу - четверик - ставился другой квадрат - поменьше, затем - восьмигранник - восьмерик и еще восьмерик - до нужной высоты. Таким образом, получался столп, который заканчивался вверху конусообразной крышей, а на церквах - куполом и маленькой луковкой. С боков пристраивались еще шатры или прямоугольники, соединенные между собой крытыми переходами, наружными лесенками, крылечками и т. д. Нередко получались сложные ансамбли удивительной красоты. Таков был летний дворец царя Алексея Михайловича в селе Коломенском под Москвой (до наших дней не сохранился).

В раскраске и в живописи жилых домов много сходства с раскраской прялок, посуды, дуг, задников телег и саней. Применялись контрастные цвета без мягких переходов с растительными или геометрическими узорами, но часто с добавлением жанровых сцен или фантастических зверей. Роспись и раскраска широко были распространены еще в Киевской Руси. Летописи повествуют о златоверхих церквах, которые были украшены полихромной живописью. Коломенский дворец "так пестрел узорчатой резьбой, блистал и горел золотом и красками, что... походил на игрушку, только что вынутую из ящика".

Несмотря на недолговечность деревянных построек, до нас дошли некоторые храмы XVI-XVII вв. Наиболее известный из них - Преображенская церковь, построенная более 250 лет назад в Кижах на Онежском озере. Она поднимается на 37 м, т. е. до высоты 11-этажного дома. Стены Преображенской церкви срублены из кондовой (особенно крепкой) смолистой сосны, а кровля покрыта лемехом из осины. Лемех - это пластины длиной около 40 см, сужающиеся к одной стороне. Лемехи вырубали топором. На покрытие Преображенской церкви в Кижах пошло 30 тыс. лемехов. Но гвоздей мало; там, где можно было обойтись без них, строители применяли деревянные штыри (от ржавчины гвоздей дерево разрушается быстрее).

Размеры крупного здания из дерева были ограничены длиной бревна, поэтому деревянные храмы больше росли ввысь, чем вширь. Для расширения их площади деревянные постройки стали делать не четырехугольными, как избы, а восьмиугольными, из восьмериков. Восемь бревен, соединенных в один сруб, давали большую площадь, нежели четыре. Кроме того, восьмигранный сруб был устойчивей. К нему можно было пристроить больше приделов, галерей, крылец и т. п., что, с одной стороны, увеличивало площадь строения, а с другой - придавало ему величественность и живописность. В основе Преображенской церкви в Кижах - три поставленных друг на друга и последовательно уменьшающихся восьмерика. Храм венчают 22 купола, они неодинаковы по размеру, что создает чувство перспективы и нарушает мертвую симметрию.

Преображенская церковь в Кижах - многоглавый тип церкви. В деревянной архитектуре бытовали и иные типы сооружений - клетский, с кубоватым покрытием, с шатром на крещатой бочке, ярусный и др. Наиболее популярным из них был шатровый. "Шатровые храмы явились воплощением народных представлений о красоте, они вполне отвечали эстетическим запросам русских людей". Не случайно шатровые храмы подвергались яростным гонениям со стороны властей официальной церкви. И, в конце концов, еще в XVII в. они были запрещены патриархом Никоном.

Шатровый тип был естественным завершением эволюции многогранной формы строений. Клеть-четверик стал тесен. Шестерик, восьмерик, а в единичных случаях и десятерик позволяли значительно расширить площадь храмов, и их естественным завершением был многогранный шатровый верх строения.

Интересным памятником шатрового типа является Зашиверская церковь на Индигирке, построенная в 1700 г. Уникальная сохранность ее объясняется тем, что г. Зашиверск, основанный в 1639 г., в 1863 г. полностью прекратил свое существование.

Когда в 1969 г. на место города прибыла экспедиция новосибирских ученых, там возвышалось всего одно здание - Спасская церковь. Однако она настолько хорошо вписывалась в ландшафт, что продолжала "организовывать пространство" и на развалинах города. Шатровый пик церкви, возвышавшийся на низменном правом берегу Индигирки, служил как бы переходом к скалистым обрывам левого берега реки. Связь с ландшафтом - одна из характерных черт русского деревянного зодчества. "Иные из северных церквей настолько срослись с окружающей их природой, - писал И. Грабарь, - что они составляют с ней неразрывное целое. И кажется будто эти произведения - сама природа, так они безыскусственны и неотразимы".

Строители Спасской церкви в Зашиверске хорошо знали традиционные приемы русского зодчества, но использовали их по-своему. Обычно в шатровой архитектуре восьмерик - продолжение четверика, в Зашиверске он был поставлен на особых, спаренных балках, которые шли параллельно стенам четверика и продолжали стены восьмерика с севера и юга, с востока и запада восьмерик поддерживался особой толстой балкой. Такое устройство придавало особую прочность храму, и он сумел простоять без капитального ремонта 300 лет. "Спасская церковь является историко-архитектурным памятником большой важности прежде всего потому, что она дожила до наших дней в своем первозданном виде и на этом примере можно судить о традиционных чертах и особенностях русской деревянной архитектуры вообще".

Не только деревянные дома и храмы являются памятниками деревянной архитектуры. Заслуживают внимания краеведов и хозяйственные постройки, всевозможные строения производственного характера и даже обычные мостовые. Русский человек во все, что он делал из дерева, вкладывал творческое начало, поэтому все произведения из дерева, дошедшие до нас из прошлого, заслуживают внимательного изучения и пристального рассмотрения со стороны краеведов-историков. (Таких памятников особенно много на Русском Севере и в Сибири.) В Новгороде делали из дерева не только дома и храмы (первый христианский храм - тринадцатиглавая София - была построена в 989 г. из мощных дубовых бревен), но и водопровод, мосты и мостовые. Мостовые на улицах Новгорода появились на два века раньше, чем в Париже (в X в.), и на пять веков раньше, чем в Лондоне. Археологи на Великой улице расчистили 30 ярусов деревянных мостовых X-XV вв. Деревянные мостовые, построенные по древнему образцу, и сейчас еще можно найти на окраинах города Архангельска. А 40 лет назад и главные улицы этого города украшали деревянные настилы.

К сожалению, деревянные памятники архитектуры больше всего подвержены разрушению. Ежегодно гибнут новые и новые памятники деревянного зодчества. Патриотический долг краеведов - выявлять, фиксировать для науки и всеми средствами охранять от разрушений оставшиеся еще на местах памятники деревянной архитектуры.

Заслуживает внимания и сама планировка селений, их связь с ландшафтом и т. п.