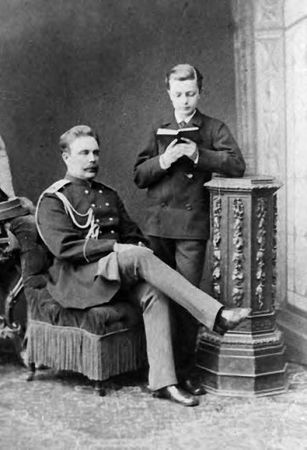

Отец и сын Чертковы. Конец XIX в.

На рубеже веков Россия была тяжело больна. Это понимали или ощущали многие: правые и левые, социалисты, либералы-постепеновцы, умеренные консерваторы и реакционные монархисты. И многие искали пути спасения страны. На путях революций, на путях реформ и на пути незыблемого охранения традиционных социальных и политических устоев.

Пожалуй, здесь самое время оговориться. Не следует приписывать не только "больную совесть", но и просто обостренное внимание к проблемам страны и нации всей той разношерстной массе, которую мы обычно зачисляем по ведомству интеллигенции. Огромное количество людей, несомненно, образованных, воспитанных, обладавших вкусом, жило обычной растительной жизнью, либо походя задумывалось о жизненно важных общественных проблемах, а чаще – имитировало внимание к этим проблемам. Но одновременно громадное большинство ощущало этот все более обострявшийся кризис, неосознанно реагируя на него. К началу ХХ в. огромная масса интеллигенции, столичной по преимуществу, так или иначе была захвачена кризисными настроениями. Правда, эти настроения находили выражение в своеобразных формах – в некоем духовном распаде. Среди "проклятых вопросов", затронувших общество, вдруг всплыли никогда остро не стоявшие "вопросы пола", и в последнее десятилетие существования старой России среди интеллигенции, в основном художественной, широко распространилось то, что сейчас называется "беспорядочные половые связи": женщины отдавались, не любя, чтобы назавтра забыть о случайном партнере. Вдруг стала распространяться наркомания, и не среди отбросов общества, а именно среди его элиты: аристократки и дамы из интеллигентных кругов нюхали кокаин, кололи морфий. Историк М. О. Гершензон в знаменитых "Вехах" так охарактеризовал интеллигентное общество начала ХХ в.: "Сонмище больных, изолированных в родной стране". Современники сравнивали это время с эпохой Римской империи накануне гибели. Откуда же вдруг появились эти настроения, это ощущение безвыходного тупика, кризиса?

Есть три пути исторического развития любой страны. Один – это путь медленной последовательной эволюции во всех сферах жизни: от экономики до психологии. Однако в силу разных причин страна может на более или менее длительный срок оказаться в состоянии застоя, и тогда для ликвидации его последствий нужны реформы. Чем длительнее застой и чем больше жизненных сфер охвачено им, тем радикальнее должны быть реформы. Но реформы – это скачок, причем в одних областях более затяжной и дальний, в других – короткий, в третьих же его может и не быть. А в психологии нации скачка быть не может, она изменяется крайне медленно и постепенно. И тогда при радикальных реформах, каковыми были, например, Великие реформы 60 – 70-х гг. XIX в., происходит надлом в этой психологии: нация не успела адаптироваться к новым условиям. Возникает психологический кризис: прежняя мораль уже не работает, новая еще не выработалась. В состоянии такого психологического кризиса оказалась Россия в 80 – 90-х гг. Подобного рода кризисы, вызванные скачком и надломом, постепенно изживаются. Но Россия от достигнутого двинулась назад, а главное – требуемые реформы были проведены не во всех областях, и основная, политическая, сфера не была затронута совсем.

В стране развивалась капиталистическая экономика, просвещение охватывало большую часть нации, широко было внедрено самоуправление на местах, и люди начинали себя ощущать хозяевами жизни. Но в сфере политического управления хозяевами были не они: самодержавный император Николай II при всеобщей переписи записал в графе "Род занятий": "Хозяин земли Русской". Не народ, а царь, и не лучший из русских царей, считал, и по праву, себя хозяином. Еще в начале XIX в. император Александр I и некоторые высшие сановники, например М. М. Сперанский, и многие дворяне уже считали, что нужно менять порядок управления страной; недаром присоединенные к России царство Польское и Великое княжество Финляндское получили автономию и конституцию, и шли разговоры о создании таковой для всей России. Но и в начале ХХ в. ничего не изменилось. Так, в этой важнейшей области возник длительный застой, который мог разрешиться только на третьем пути – пути революции. А революция – это уже не надлом, который может зажить, а слом, разрушение. Это понимали все: и те, кто готовил революцию, и кто ждал революции, боясь ее, и кто не хотел ее. И те, и другие, и третьи были – интеллигенты, ибо мыслили.

Закончив описание этого периода, необходимо оговориться. Понятия "надлом" и "слом" здесь все же достаточно условные: самостоятельных, независимых от прошлого фазисов истории не существует, и даже при самом остром желании "до основанья разрушить" старый мир и построить "новый", этот "новый мир" с необходимостью наследует множество черт "проклятого" старого мира, и, увы, как правило, не самые лучшие: худое всегда устойчивее.

Духовной основой существования любой нации является "национальная идея". Это нечто неуловимое и неформулируемое в принципе. Мы не можем взять книжку и вычитать несомненно существующие национальные идеи – германскую, английскую, французскую или американскую (национальная идея не имеет ничего общего с государственным лозунгом типа "Германия превыше всего", "Правь, Британия, морями" или "Пролетарии всех стран, соединяйтесь": лозунги временны, национальная идея вечна). Это лишь ощущение своей "народности", причастности к многовековой жизни предков, к истории нации (но не государства! – государства временны). Это ощущение может быть неосознанным либо осознанным. Неосознанным оно было у крестьянства, веками жившего традиционной жизнью, как жили пращуры (отчасти – старое городское мещанство, как Ростовцев из "Жизни Арсеньева" И. А. Бунина). Крестьянство – главный носитель национальной идеи. Уничтожьте крестьянство – и вместе с носителем исчезнет национальная идея. Так и произошло в советскую эпоху. Сознательный носитель национальной идеи – интеллигенция, опирающаяся на "потребление" национальных культурных ценностей. Для этого нужны годы познания своей нации, ее прошлого и настоящего, прежде всего путем чтения и, главное, – осмысления прочитанного. Потому ограничивающие свое чтением Поль де Коком и Понсон дю Терайлем или Пикулем и Марининой – не интеллигентны, ибо осмысливать там нечего (можно лишь осмысливать самих этих писателей, их книги, как факт истории культуры). Уничтожьте интеллигенцию – исчезнет вместе с еще одним носителем национальная идея. Уничтожьте национальную идею, и вместо нации получите население – "храмину рассыпанную", послушный объект манипуляции политиканов.

Русская интеллигенция к началу ХХ в. подошла к полному и всестороннему познанию сущности нации, ее состояния в настоящем и ее истории. Статистика, настоящая статистика, есть средство познания современного положения нации. В России второй половины XIX в. возникла лучшая в мире земская статистика; это признавал и В. И. Ленин, отнюдь не склонный хвалить что-либо в "царской" России (Россия не может быть княжеская, царская, генсековская или президентская, ибо князья, цари, генсеки и президенты – лишь бабочки-поденки, порхающие по ней; это князья и цари были российскими). Средством познания настоящего и прошлого нации являются краеведение, народоведение. К началу ХХ в. в России сложилась мощная традиция народоведения и разработан был инструментарий изучения нации. Императорское Русское географическое общество, Этнографическое бюро князя Тенишева, десятки центральных и местных научных обществ и кружков, вроде Абрамцевского в имении С. И. Мамонтова или Талашкинского в имении княгини М. К. Тенишевой, рассылали многие тысячи анкет с подробными вопросниками, имели сотни, а может быть, и тысячи корреспондентов на местах – священников, учителей, тех же земских статистиков, вели огромную публикаторскую деятельность, познавая нацию и сохраняя традиции. Армия интеллигентов, таких как А. Н. Энгельгардт, С. В. Максимов или П. В. Якушкин, движимых не научным любопытством и не профессией этнографа, а желанием узнать свой народ, свою нацию, познать самое себя, годами жили в деревне, прошли всю страну из конца в конец, проникая в самые отдаленные уголки. Инженер-химик по профессии, один из создателей цветной фотографии С. М. Прокудин-Горский изъездил всю Россию и запечатлел ее на многих тысячах фотографических негативов. В начале ХХ в. русские историки подошли к пониманию истории страны как истории ее народа, истории людей, а не государей и государства, на десятилетия опередив западноевропейскую историческую науку – и французскую школу "Анналов", и, уж тем более, современные германскую "Историю повседневности" (Alltagsgeschichte) и итальянскую "Микроисторию". Это новое понимание истории нашло теоретическое выражение в "Философии истории" Л. П. Карсавина, к счастью, высланного большевиками за границу, а не расстрелянного в подвалах Лубянки, – иначе бы мы не имели возможности прочесть этот труд. В начале ХХ в. в десятках объемистых книг и многотомных трудов была воссоздана незамутненная идеологическими умозрениями история национального духовного, идейного и художественного наследия, и маститыми учеными, вроде А. Н. Пыпина, П. Н. Милюкова, М. О. Гершензона или Д. Н. Овсянико-Куликовского, И. Э. Грабаря, и скромными провинциалами, вроде И. Евдокимова.