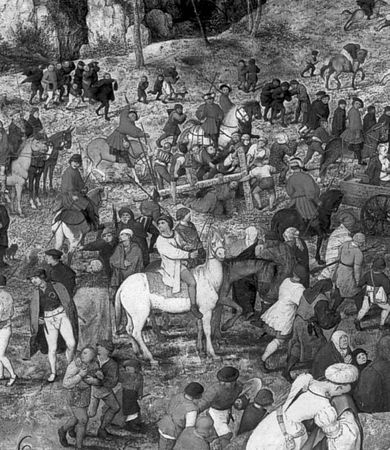

Питер Брейгель Старший. Несение Креста. Фрагмент. 1564 г. Художественно-исторический музей, Вена

Христос по себе знал, что "народная чернь", как волки, растерзает беззащитную группку святых апостолов – овец Христа. А что было делать? Минуют страшные столетия, и не 12 избранных, а, может быть, 12 миллионов христианских овец, 600 000 лет воспитанных на овцеводстве, растерзают клыкастые хищники. Но ведь следует что-то предпринять, чтобы вывести человечество из звериного состояния, обратить его к Господу. Видимо, другого пути, чем тот, которым пошли первые апостолы, не существует. И апостолам, видимо, суждено, проповедуя Слово Божье, погибнуть от закоренелой в невежестве толпы. Что, в сравнении с их жертвами, гибель многих тысяч воинов, которые в шести крестовых походах крестом и мечом насаждали христианскую веру среди неверных, включая уже верующих по-своему альбигойцев?! Деятельность святых апостолов, разошедшихся по всем дорогам Римской империи, была первым и единственным истинно крестовым походом. С крестом, но без меча. С крестом и со Словом Божьим. И когда надо было, словом же и движением рук, не прикасаясь к больному, они излечивали прокаженных, изгоняли бесов и затем погибали на кресте или под секирою. Таков же был путь и такова была судьба тринадцатого апостола через двадцать веков после Распятия Иисуса. Двадцать столетий тому назад состоялась почти никем из простонародья не замеченная трагедия Голгофы. Мало ли разбойников и прежде распинали на крестах и вешали? Событие знакомое, привычное. Что на этот раз глазеть на него! У каждого горожанина свои повседневные заботы. Кто знал, что на этот раз распинают на кресте вместе с разбойниками вочеловечившегося Господа, что он испивает последнюю чашу горечи человеческой жизни, что он переносит те же муки, какие переносили невинно преданные смерти обыкновенные люди. Вокруг Голгофы собрались члены синедриона, те, кто и приговорили Иисуса к смерти. Они первые кричали: "Распни, распни его!" А израильскому простонародью было не до казни. Лишь те, чьи души задела проповедь Христа, и те, кого он излечил от недугов, и те, кого он поднял живыми с одра смерти, и те, кто видели чудеса, сотворенные Иисусом, и слушали Слова Его Мудрости и Правды, – лишь те были за Него. Но их было немного. Они не смогли остановить злодеяние. К счастью, Христос оставил после себя учеников – апостолов, которые запомнили все поучения Иисуса и все чудеса, им сотворенные. С их слов были написаны Евангелия, отличающиеся одно от другого в мелочах, но согласно и точно передающие вероучение Иисуса Христа.

Одиннадцать из двенадцати апостолов и тот, кто из гонителей христиан – Савла – обратился в самого ревностного святого апостола Павла, распространяли по всей ойкумене учение Сына Божьего, изгоняли бесов, лечили; идея "новой земли и нового неба" овладела помыслами всех апостолов. Они знали, что переход к "новой земле и новым небесам" не произойдет по мановению Господа и что он не может быть плавным, постепенным, без внезапных и резких перемен, которые призваны возглавить они, апостолы – соработники Бога – и с ними все христиане, в том числе и новообращенные. Апостолы знали, что "религия и революция – не причина и следствие, а одно и то же явление в двух категориях: религия – не что иное, как революция в категории Божеского; революция – не что иное, как религия в категории человеческого. Религия и революция – не два, а одно: религия и есть революция, революция и есть религия". К сожалению, продолжает Мережковский, "никогда и нигде до такой степени, как сейчас в России (написано в 1908 г. – К.К.) не была опрокинута, вывернута наизнанку религиозная истина о революции. Все, что можно было сделать, сделано, чтобы доказать, что религия есть реакция и революция есть антирелигия". Диагноз Мережковского был безупречным. Так это было в России не только в 1908 г., но и на протяжении почти всего ХХ столетия, за одним исключением – поэт Владимир Маяковский в качестве тринадцатого апостола сочетал в своем сознании, деятельности и поведении религию, революцию и российский смерч. По этой причине, работая на Октябрь как тринадцатый апостол, Маяковский, разочаровавшись в антирелигиозном перевороте, вознамерился возглавить третью революцию – Духа, чтобы окончательно рассчитаться с Первым миром и заложить, наконец, фундамент Второго мира, чему и Второй потоп (так он называл Октябрь) не помог. Двенадцать апостолов (за исключением предателя Иуды) были революционерами, стремящимися словом и благотворительным поведением изменить мировоззрение язычников и иудеев, не признавших Иисуса Христом. Апостол Павел преуспел в христианизации мира более всех других апостолов. Но и более всех других пострадал. Его избивали палками, побивали камнями, многократно заключали в темницу. Он все стерпел. Сам иудей, как и все другие апостолы, он добился распространения веры в единого Бога Израиля как Бога всего человечества. "Без Павла не было бы никакой вселенской церкви, без Павла не было бы никакой Греко-Латинской патристики, без Павла не было бы никакой эллинистической христианской культуры и, наконец, без Павла не было бы никакого Константинова переворота". Апостол Павел поведал: ".я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершать поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией". И далее: "Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои." И заключил свою прощальную речь в Милите, напомнив о Христе: ".Он Сам сказал: "Блаженнее давать, нежели принимать"". Маяковскому родствен был облик и подвиг апостола Павла: его религиозность и его революционность, его жертвенность и всечеловечность, его странничество по городам и весям и его проповеднический дар, его бескорыстие и его безбытность. Вторя Павлу, апостол Владимир желал:

Мне бы

кончить жизнь

в штанах,

в которых начал,

ничего

за век свой

не стяжав". (7: 74)

Харменс ван Рейн Рембрандт. Апостол Павел. 1629 г. Германский национальный музей, Нюрнберг

Параграф второй

Новая земля и новые небеса

И все-таки вторым после Христа Маяковский почитал не апостола Павла, а ветхозаветного пророка Исаию – превыше всех других пророков Саваофа и всех апостолов Иисуса. Задолго до Иоанна Богослова Исаия предсказал, что грядет "новая земля и новые небеса" для народов, а не только для иудеев, как это предположил автор Апокалипсиса. Иоанн предвещал "новое" как святой город Иерусалим, волею Предвечного сходящий с неба на смену Иерусалима грешного. Иоаннов святой Иерусалим имеет форму правильного четвероугольника. Город обнесен стеной, украшенной двенадцатью драгоценными камнями по числу колен Израиля. И ворот городских тоже, соответственно, двенадцать; на воротах начертаны имена двенадцати колен "избранного народа". Улица города – одна-единственная – чистое золото. "Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой…". Всего в святом Иерусалиме 144 тысячи жителей, по 12 тысяч от каждого из 12 колен. Иначе говоря, "новая земля и новые небеса", согласно пророчеству Иоанна Богослова, это сравнительно небольшой город, предназначенный только для иудеев, да и то не для всех. А как же другие иудеи и нееврейские неисчислимые племена? Не о них ли слова Иоанна: "А вне (святого Иерусалима. – К.К.) – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду". Это прямая ложь и клевета.