Стесненное пространство способно вытеснить не только явь, но и само пространство как таковое. Исчезающее пространство – это один из модусов существования мира-сферы Хармса. Начальной формой исчезновения пространства является возникновение проницаемой материи, означающей взаимопроникновение сферических монад. В роли агентов проникновения выступают не только знаки пограничья (стул, порог, дверь, окно), но и молоток (лежащий во рту или положенный у двери), таинственный посредник между мирами книга МАЛГИЛ (рассказ "Макаров и Петерсон"), а также – чаще всего – муха ("муха ударила в лоб бегущего мимо господина, прошла через его голову и вышла из затылка"). Муха – своеобразный герой антипространства Хармса, она является знаком смены модуса существования. Так, в рассказе "Молодой человек, удививший сторожа" муха появляется на этапе перехода доминантной роли в повествовании от сторожа к молодому человеку. Трансформация желтой перчатки молодого человека в жженые перья уже на уровне паронимии может служить указанием на параллелизм с мифом об Икаре.

Становясь проницаемым, пространство способствует самоликвидации своих обитателей, что несет в себе явные коннотации социально-политических реалий 30-х годов: "Шел Петров однажды в лес, шел и шел, и вдруг исчез", "Чертежники растворились в воздухе". Способом пространственной самоликвидации являются и уже упоминавшиеся нами матрешечные композиционные схемы в космологическом пространстве ("Гуляла белая овца"), где выстраивается анфилада n-мерного числа аналогичных миров, вложенных друг в друга и образующих бесконечность. Формой самоликвидации пространства является и безрамочная нарративная структура, схема сюжета, основанная на многократном повторении однородных синтагм и не имеющая предела (рассказы "Пушкин и Гоголь", "История дерущихся"). Формой исчезновения пространства является и последовательное стирание признаков зримого мира, в результате чего складывается своеобразный антипортрет: "…жил один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей… не было и волос… не было рта… носа тоже у него не было… не было рук и ног… живота не было… хребта не было… внутренностей не было… ничего не было!" (Случаи. I. Голубая тетрадь № 10). Исчезнувшее пространство трансформируется в антипространственное НИЧТО, в некое "пустое место". Известно, что Хармса весьма занимала проблема абсолютного температурного нуля. "Чистое отсутствие" представлено как результат пространственных мутаций в рассказе "О явлениях и существованиях № 2": "…за спиной Николая Николаевича нет ничего… и вообще кругом нет ничего. Полное отсутствие всякого существования…" В рассказе "О явлениях и существованиях № 1" тема мира-сферы как шара переходит в тему дыма, разделения и полного отсутствия.

Программным текстом в аспекте темы мир-сфера можно считать рассказ "Мыр", заканчивающийся формулой обнуления смысла, отчасти напоминающей схемы заговоров ("А мир не я / А я мир / А мир не я…"). Эта нулевая степень письма – центральное свойство авангардной поэтики – является противофазой последней: пустотность мира выступает здесь не в функции прорыва в новое пространственное измерение, а как объект, как состоявшееся статичное НИЧТО. Анти-пространство Хармса – это вывернутая наизнанку сфера. Ему соответствует не обычное для авангарда спрессованное время-скорость, а ликвидация времени как такового (ср. мотив часов без стрелок в повести "Старуха"). В этой вывернутости наизнанку усматриваются сакральные смыслы, восходящие к традиции юродствования в православии. "Пустое пространство" у Хармса – это "святое место", место сгущения пространственных связей высшего порядка. По отношению к своей полярной паре – пустоте, наделенной святостью вывернутости, пространственная полнота выступает в творчестве Хармса как иной мир, как ино-пространство. С возникновением сферического тела происходит исчезновение субъекта-пространства (новелла "Макаров и Петерсен № 3"). Полнота и пустота сближаются. Сфера-шар как модель космической полноты и целесообразности и пустое место как модель особоострого переживания разъятого единства превращаются в двуединую сущность, основанную на принципе дополнительного распределения.

Сакрализованное отношение писателя к пространству обнаруживает соответствия в живописи авангарда. Интерес художников к пространству обусловлен прежде всего видовой спецификой изобразительного искусства – природой двумерного изображения. Однако обращают на себя внимание и более глубокие основания для сближений: мир-сфера Хармса – это аналог живописных интерпретаций пространственной структуры авангардного универсального текста. Из множества параллелей, которые следует привести в пример, остановимся на трех представителях русского искусства ХХ века – Шагале, Малевиче и Филонове, а также итальянском сюрреалисте Джорджио Де Кирико.

Начнем с последнего – параллели наиболее удаленной, но яркой. Основанием для сопоставления творчества Дж. Де Кирико (1888–1979) и Хармса является общность кардинальных принципов их миропонимания, базирующихся на ощущении абсурдности бытия. Цели отображения абсурда подчинена поэтика каждого из мастеров, чьи индивидуальные художественные поиски стоят у истоков более глобальных процессов европейской культуры 20–30-х годов ХХ века на этапе формирования философии и эстетики экзистенциализма. На фоне совпадений творческих установок яснее заметно своеобразие личности каждого из художников, а также те более масштабные различия, которые определяются разными национальными картинами мира. Следует оговориться, что при сравнении из поля зрения выпадает весь слой иронии Хармса, а у Де Кирико в "слепую" зону попадает цвет, характер построения формы и прочие специфически визуальные средства плана выразительности, и тем не менее зона сходства на уровне нарративной семантики достаточно велика, чтобы предлагаемое сопоставление убеждало.

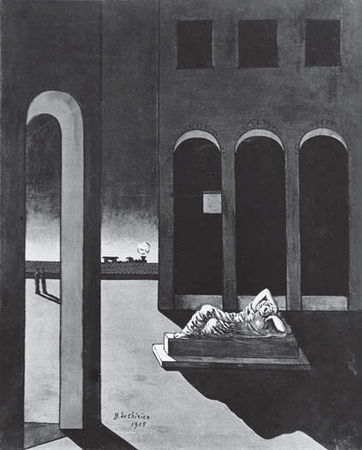

Илл. 143. Де Кирико. Итальянская улица. 1915. Холст, масло. Частн. собр. Рим.

Абсурд у Дж. Де Кирико и Д. Хармса выступает в форме "пустого места", то есть нулевой семантики. Однако в характере репрезентации и наполнения (то есть испытания на пустотность) этого пустого места коренятся решающие расхождения поэтических систем этих мастеров, их национальных традиций, риторики эпохи двух разных миров, которые эти художники демонстрируют в слове и изображении.

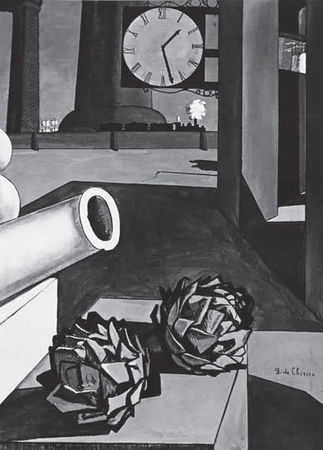

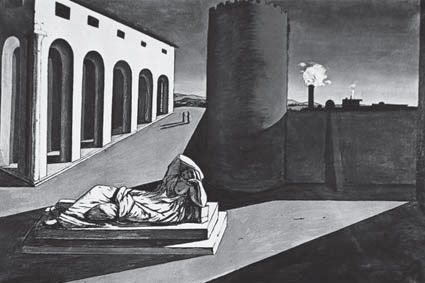

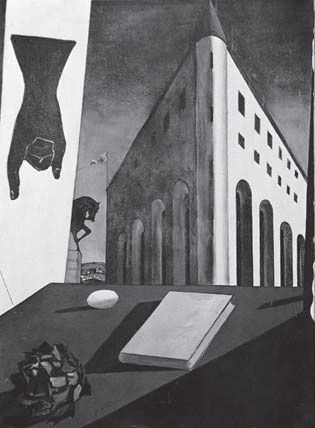

"Пустое место" живописи Дж. Де Кирико – это сиротливая безлюдность его городских пейзажей. Мотив оставленности человеком метафизически переживаемых площадей и улиц усиливается благодаря введению в изобразительный ряд атрибутов культуры: книга, шахматная доска, паровоз, флаги, гипсовые изваяния [илл. 143]. Центральным персонажем в картинах Де Кирико является Время. Его визуальными символами служат изображения часов – весьма распространенный мотив в иконографии мастера, а также густая тень, которая отбрасывается всеми предметами и указывает на смещение солнца ("Загадка времени", 1912; "Философский диспут", 1914) [илл. 144, 145]. Непременно присутствует и мотив аркады, ставший своего рода личным знаком художника. Лишенная архитектурного жизнеподобия, геометрически аскетичная вереница проемов задает тему безвременья как бесконечности монотонного ритма. Аркадам вторят и колоннады многоярусных башен ("Тоска по бесконечному", 1911) [илл. 146]. В этом движении арочных полчищ, как правило данных в резком перспективном сокращении, усматривается связь с ранним кинематографом, акцентировавшим неожиданные ракурсы и монотонные повторения жестов и фигур для передачи временного потока (ср. фильмы раннего экспрессионизма). Таким образом, "пустое место" у Де Кирико выступает как бесконечность вневременья, как маркированное отсутствием времени вневременное существование.

Илл. 144. Де Кирико. Философский диспут. 1914. Художественный институт. Чикаго.

Илл. 145. Де Кирико. Загадка времени. 1913. Холст, масло. Частн. собр. Санта-Барбара. США.

Илл. 146. Де Кирико. Тоска по бесконечному. 1914. Холст, масло. Музей современного искусства, Нью Йорк.

Илл. 147. Де Кирико. Весенняя башня. 1914. Частн. собр., Хиерес.