* * *

В плане социальных референций особенно интересен случай А. Тышлера. В конце 20-х – начале 30-х годов художник создает серию фигуративных произведений маслом, исполненных в почти монохромной оливково-фисташковой (византийской!) гамме. Имею в виду прежде всего полотна начала 30-х годов – "Танец с красным знаменем" (1932, ГТГ) и "Мать с ребенком на фоне города" (1928–1932), а также полотна из серии "Материнство", в частности, картину "Материнство" (1932). Композиции построены на соположении удаленного и ближнего планов, которое особенно акцентировано ввиду отсутствия срединного звена. Сюжет полотен можно воспринять как изобразительную параллель к произведениям А. Платонова – роману "Чевенгур" и повести "Котлован". Так, на картине "Танец с красным знаменем" собравшиеся в круг и преданные экстатической пляске под развевающимся красным флагом люди на первом плане воспринимаются как "прочие" из "Чевенгура". Ассоциация еще более усиливается тем, что на заднем плане помещены смутные очертания опустевшего города. На другом полотне нищенка с младенцем – своего рода Богородица "прочих" – представлена на фоне удаленных городских развалин. Акцентированность дистопической доминанты в противопоставлении ближнего и дальнего планов организует пространство как двухмерную сакральную плоскость. Это уже не "гротескное тело" исторического авангарда, это "экстатическое тело" исторического пограничья, если использовать понятия телесности, введенные В. Подорогой.

Илл. 131. К. Малевич. Женщина с граблями. 1928–1932. Холст, масло. ГТГ.

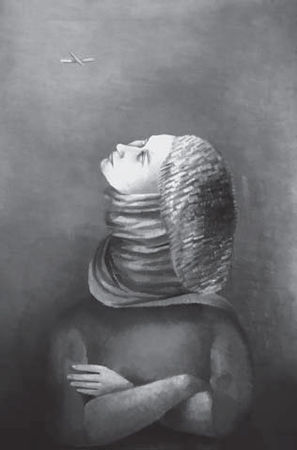

К названной группе произведений примыкает и "Качалка" – полотно 1925 года из триптиха "Дом отдыха" (серия "Сон в летнюю ночь") [илл. 132]. В этой картине также ясно выстроен разрыв планов – переднего с изображением основных персонажей (женщины в кресле-качалке и музыканта в окружении путти) и фона, обозначенного домом в форме пагоды с крошечными фигурками вокруг. Между тем в отличие от вышеупомянутых произведений здесь задана вертикальная доминанта, композиционно и сюжетно (путти-херувимы) акцентирующая сакрализованные смыслы происходящего. Вертикализм и контраст разных масштабов соединены и в одной из наиболее пронзительных вещей этого периода – полотне "Женщина и аэроплан" (1926) [илл. 133]. Телесное ближнее – женщина крупным планом – метафора земли – противопоставлено дальнему и мелкому по размерам, но значимому по существу как началу эфемерно-бестелесному, принадлежащему верху, небу, мечте. Голова заглядевшейся ввысь мечтательницы, тянущаяс я вверх на увитой шарфиком столпообразной шеи-спирали, кажется, того и гляди оторвется от тела, устремившись вслед за летающим чудом.

Илл. 132. А. Тышлер. Качалка из триптиха "Дом отдыха" (серия "Сон в летнюю ночь". 1925)

Илл. 133. А. Тышлер. Женщина и аэроплан. 1926. Холст, масло. Частн. собр., Москва.

Тема женской головы, в силу той или иной сюжетной мотивировки отчлененной от остального туловища, проходит сквозь все творчество Тышлера. В более позднее время, в 60–70-е годы, очевидно, в ходе дальнейшей разработки недовоплощенных идей конца 20-х – начала 30-х годов, эта тема получила яркое выражение в сериях "Балаганчик", "Архитектура", "День рождения", "Кару сель" [илл. 134]. Характерные для мастера метафоры голова-город, голова-корабль (преимущественно женская) содержат в себе образ идеального телесного верха, наделенного энергией отделиться от телесного низа. Голова-верх стремится заглянуть по ту сторону горизонта, в неведомую даль.

Поразительно совпадение такого рода образности с описанием картины в комнате Веры из повести А. Платонова "Джан": "Картина изображала мечту, когда земля считалась плоской, а небо – близким. Там некий большой человек встал на землю, пробил головой отверстие в небесном куполе и высунулся до плеч по ту сторону неба, в странную бесконечность. И он настолько долго глядел в неизвестное, чуждое пространство, что забыл про свое остальное тело, оставшееся ниже обычного неба. На другой половине картины изображался тот же человек, но в другом положении. Туловище человека истомилось, похудело и, наверно, умерло, а отсохшая голова скатилась на тот свет – по наружной поверхности неба, похожего на жестяной таз, – голова искателя новой бесконечности, где действительно нет конца и откуда нет возвращения на скудное, плоское место земли" (Д 380). В сравнении с общетипологическим родством, улавливающимся между упоминавшимися выше пейзажами Тышлера и платоновским "Чевенгуром", тут налицо чуть ли не прямое цитирование словом изобразительного ряда. Примечательно глубинное сходство всего набора элементов оксюморонной нарративной конструкции – близкое небо, голова, пробивающая небесный купол, оторванная от тела голова, голова и небо, сближенность как снижение образа небо=жестяной таз, бесконечность versus земля. Фокус пересечения живописи Тышлера и описания, очевидно, вымышленной картины у Платонова – мотив близкое далекое.

Илл. 134. А. Тышлер. Карусель. Из серии "Карусель". 1973–1975. Холст, масло. ГМИИ.

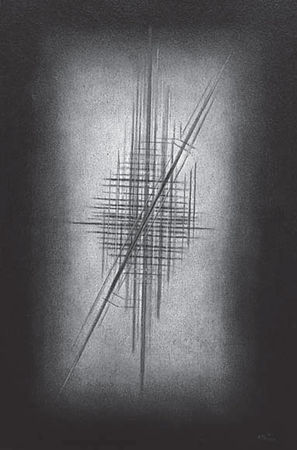

Илл. 135. А. Тышлер. Цветодинамическое напряжение в пространстве. 1924. Холст, масло. Частн. собр. Москва.

Утопически/дистопическая оксюморонная риторика близкого далекого у Тышлера, видимо, является непосредственным продолжением его опытов по выявлению структуры пространства, предпринимавшихся мастером на более раннем, внефигуративном этапе его творчества. Вспомним, к примеру, полотно "Цветодинамическое напряжение в пространстве" (1924) [илл. 135]. Внутренние тяги, струны, на которые "натянуто" тышлеровское пространство и которыми оно "собрано", впоследствии – в период перехода к фигуративному изображению – стали семантически обосновываться сюжетом и композицией, встраиваясь в социально-культурный контекст. Однако в самой меньшей мере можно говорить о том, что художник "прогнулся" под время. Близкое далекое в форме противопоставления планов можно воспринять как существенное усложнение той проблемы, над которой он продолжал работать. Задачи устроения пространства как формально-механической среды вышли на уровень дополнительных измерений – на уровень испытания емкими смыслами сближения и отталкивания тел – живых человеческих тел, а также созданных людьми сооружений – в их космологической перспективе. В символистичности близкого далека у Тышлера проявляется скрытый слой символизма в авангарде, генетическое родство двух формаций, и это то главное, что перекидывает мост (при всех многообразных различиях между двумя мастерами) от тышлеровского фантазийного мира странного веселья к сумеречному обиталищу чудаковатых героев Платонова. Роднит сама персонажность пространства, его наделенность характером – жестоким и тесным, как время, которому оно принадлежит, и безграничным и безумным, как мечты его обитателей. Но самое главное – это родственность в тех смещениях привычных связей, которыми далекое и близкое обрастало в культуре. Близкое далекое Тышлера – это одновременно продолжение авангардного утопического дискурса и очевидное преодоление его, противофаза по отношению к горизонту ожидания. Каково же соотношение ближнего и дальнего у Платонова?