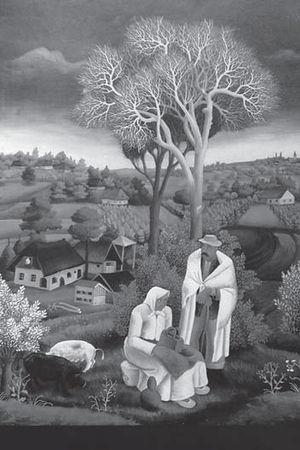

Илл. 123. И. Генералич. Под деревом. 1943. Стекло, масло. Галерея современного искусства. Загреб.

Ситуация изменилась в XX веке. "Оптимальная проекция авангарда" (терминология А. Флакера) наделила ближнее и дальнее утопическим смыслом посредством инверсирования (по отношению к каноническому искусству) сакральных смыслов: дальнее и малое по размеру обретало вес и позитивную отмеченность, отсылая к (не)сбыточным идеалам. Наоборот, ближнее и крупное как свое, телесное, внутреннее подвергалось в культуре авангарда негативному означиванию – оно отодвигалось на задний план. Однако парадоксальным образом одновременно происходил и обратный процесс: актуализировалось т. н. гротескное тело авангарда – становящаяся телесность непрерывного типа, обнажающая ближнее и внутреннее, пересекающая собственные границы и переворачивающая сакральную иерархию. Таким образом реализовалась телесность карнавализированного свойства, отсылающая к фольклорно-барочным корням авангардной поэтики. Ближнее негативное (или то, что требует исправления, объект перестройки, становящегося) стало служить целям остранения дальнего позитивного (или уже построенного, идеального, завершенного), опрокидывая пространственные категории на ось времени. Век изменил и оптику в целом, раскрыв необыкновенные возможности зрения и задав установку восприятия как на все доступное зрению, так и приближенное к внутреннему Я человека.

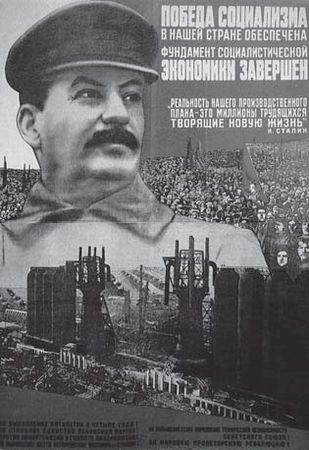

Илл. 124. Г. Клуцис. Победа социализма в нашей стране обеспечена. 1932. Плакат.

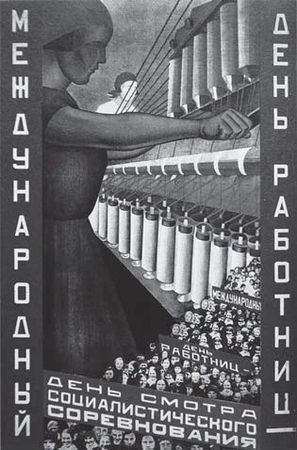

Илл. 125. В. Кулагина. Международный женский день. 1930. Плакат.

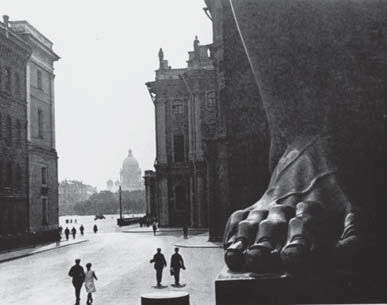

Илл. 126. Б. Игнатович. Эрмитаж. Фотокомпозиция. 1929.

Илл. 127. А. Дейнека. Кто кого? Холст, масло. 1932. ГТГ.

В позднем авангарде, когда напряжение полярностей достигло своего апогея, значимость сближенности ближнего и дальнего с ее постоянной меной знаков стала особенно очевидной. Примеров в изобразительном искусстве рубежа десятилетий несть числа. Как и в архаическом прошлом, близкое далекое стало выступать, в частности, в форме совмещения разных масштабов с соответствующими коннотациями. Наиболее яркий случай – композиционные принципы многочисленных плакатов-фотомонтажей, реализующих идиоматику вождь и/versus массы: фигура оксюморона стала здесь общим местом. Разительное сходство, которое наблюдается между советским и немецким плакатом начала 30-х годов, очевидно, указывает как на общую риторику плакатного жанра, так и на конкретные идеологические клише тоталитарной культуры. Примером могут служить плакаты Г. Клуциса "Под знаменем Ленина на социалистическое строительство" (1930) и "Победа социализма в нашей стране обеспечена" (1932) [илл. 124], аналогичные плакатам в прошлом дадаиста Джона Хартфилда из Берлина "За мной стоит сплоченная нация" (1932) и "Мечты Ленина станут действительностью" (1934). На столкновении крупного переднего и мелкого фонового планов построена и риторика плакатов на производственные темы: Н. Пинус "Работница" (1931), В. Кулагина "Международный женский день" (1930), Е. Семенова "Вступай в Авиахим" (1926) [илл. 125]. Интересная инверсия обычной семантики планов реализована в фотокомпозиции Б. Игнатовича "Эрмитаж" (1929) [илл. 126]: здесь крупный план (ступня одного из атлантов у входа в Эрмитаж) осмыслен как телесный и утопический (музей – это культура как идеальное, вневременное начало), в то время как удаленные фигурки живых людей, спешащих мимо каменного титана, обозначены как быстротекущая, т. е. преходящая во времени, повседневность. Значимым выступает здесь близкий крупный план, отсылающий к культуре как своего рода сакрализованной традиции, а профаническое настоящее передано иконически – как мелкое (=удаленное), то есть тривиальное и сниженное.

Илл. 128. К. Юон. Новая планета. 1921. Холст, темпера. ГТГ.

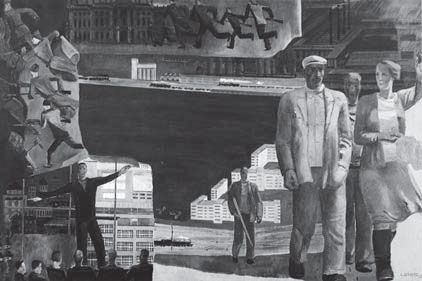

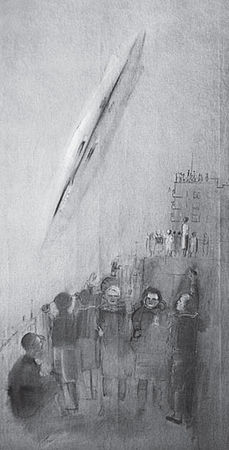

Аналогичным образом сближение масштабов семантизировано и в плакатной по своей стилистике живописи А. Дейнеки: "Текстильщицы" (1927), "Оборона Петрограда" (1928), "Футболист" (1932), "Кто кого?" (1932) [илл. 127]. Однако и у далеких от плакатности мастеров проявляется характерное тяготение к сшибке масштабов. Так, еще в начале 20-х годов образ сакрализованной Вселенной претворился на полотне К. Юона "Новая планета" (1921) [илл. 128], значимо совмещение масштабов и в картине Б. Кустодиева "Большевик" (1920). А в конце десятилетия в произведениях А. Лабаса "Дирижабль и детдом" (1930) [илл. 129], "Дирижабль" (1931) и ряда других соединение крупных и мелких фигур как сближенных далеких стало уже характерным композиционным приемом: крупное близкое (дирижабль) выступало при этом как реализованная технологическая мечта, а мелкое далекое – восхищенная публика – описывало события в эпическом остранении. Таким образом, у Лабаса наметилось значимое переворачивание на 180° стереотипических установок (близкое как то, что раньше мыслилось далеким versus далекое как свое, телесно-близкое).

Илл. 129. А. Лабас. Дирижабль и детдом. 1930. Холст, масло. ГРМ.

На той же риторической фигуре оксюморона – соединении крайностей с замещением традиционных коннотаций в сближении разноудаленных масштабов – в значительной мере основана поэтика крестьянского цикла К. Малевича 1928–1932 годов. Например, на картине "Голова крестьянина" (ГРМ) крупная супрематическая голова переднего плана противопоставлена двухъярусному заднему плану с мелкими фигурками крестьян на поле, аэропланов в небе и крошечного силуэта церквей [илл. 130]. Это полотно композиционно является цитатой житийных икон, где лик святого дан крупным планом, а мелкие клейма с повествованием располагаются по бокам. Противопоставленность планов у Малевича, таким образом, имплицирует значение сакрализованного конвенционального пространства. Очевидно, это не только личный творческий ход – как гениальный художник Малевич угадал ведущую риторическую фигуру эпохи, наделяющую смыслом сакральности противопоставленность близкого и далекого, в рамках его "икон" переформулированной как крупное/ мелкое и главное/второстепенное.

Илл. 130. К. Малевич. Голова крестьянина. 1928–1932. Холст, масло. ГРМ.

Та же схема развернута у Малевича на полотнах 1928–1932 годов "Женщина с граблями" (ГТГ), "Жатва. Эскиз к картине" (ГРМ), "Крестьянин в поле" (ГРМ) и "Сложное предчувствие. Торс в Желтой рубахе" (ГРМ) [илл. 131, 77]. В этих произведениях идея дистопии передана самой противопоставленностью ближнего крупного плана, занятого фигурой крестьянина/крестьянки, с одной стороны, и дальнего плана с работницами в поле, полоской поезда на горизонте или зловещим силуэтом дома без окон – с другой. Мотив глухого дома ("Сложное предчувствие") вполне очевидно отсылает к парадоксалистской "наполненной пустотности" "Черного квадрата", активизируя дополнительные измерения экзистенциального message’а, содержащегося в этой антиномии. Шагнувший от космической невесомости супрематизма к свинцовой контрастности планов, Малевич незадолго до своей кончины провиденциально обозначил грядущий трагический порог, бездну не только собственной жизни, но и жизни советской страны.