Известна значимость антиномий и вообще дуальных моделей в риторике Сталина. Они отражали как двойственность психологии личности вождя и его политики, так и специфику тоталитарной культуры в целом. В книге "Писатель Сталин" ее автор М. Вайскопф указывает на пространственный характер риторической технологии диктатора, отдающей безусловное предпочтение метонимии и синекдохе по образцу барокко и авангарда. Одним из наиболее емких семантических полей, на которых метонимия в аспекте двойственности актуализировалась, проявив характерные черты советской культуры 30-х годов, стала описывающая пространственные наложения оппозиция близкое/далекое. Для партийной образности и языка Сталина характерно, в частности, усечение промежуточных звеньев и контаминация тропов, в которой все смешивается, так что, по словам М. Вайскопфа, "родственное и чужеродное, близкое и далекое для Сталина зачастую просто неразличимо". В политической мифологии 30-х пространство спроецировалось на время, в котором также опускались промежуточные звенья: зримые черты близкого как части напрямую отсылали к целому-далекому, чье присутствие в свете, как казалось, неотвратимо приближающегося коммунистического будущего ощущалось в настоящем. Частичное настоящее, лишенное целостности вследствие отягощающих "пережитков" прошлого и вредоносных "врагов народа", отдельными прорывами открывалось в идеально-целостное будущее.

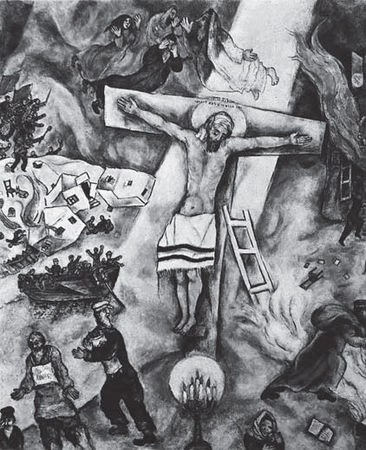

Илл. 122. М. Шагал. Белое распятие. 1938. Холст, масло. Художественный институт. Чикаго.

Подобная характерная для сталинского дискурса соположенность полюсов – близость далекого – уходит корнями в более раннее время, в эпоху конца 20-х – начала 30-х годов, когда в России происходила смена культурной парадигмы. В это переходное время авангард постепенно вытесняется тоталитарным типом культуры, и потому в картине мира черты прошлого миропонимания переплетаются, образуя то симбиоз, то противостояние с чертами культуры Два, если использовать терминологию В. Паперного. Своеобразный симбиоз-противостояние специфически отразился в господствующей модели пространства, определив характерные наложения-тождества и парадоксальные противопоставленности ряда фундаментальных пространственных категорий.

Именно это время оказалось наиболее продуктивным для творчества как Платонова, так и Тышлера. К сравнению с Платоновым привлекались в отечественных и зарубежных исследованиях многие художники; наиболее популярной фигурой стал Павел Филонов. Однако с Тышлером Платонова раньше не сравнивали. Между тем наличие ряда сходных черт в их творчестве представляется неоспоримым. Зону совпадений прежде всего определяет семантика оппозиции близкое/далекое. Общие черты в творчестве Платонова и Тышлера на фоне риторики эпохи представляются тем более показательными, что оба мастера прямым образом поборниками официальной идеологии не были. Более того, в их творчестве налицо прямая оппозиция установочной партийной линии в искусстве. Их случай является свидетельством времени, которое проявилось в речи носителей этой культуры и эпохи, зачастую независимо от их сознательных устремлений. Однако прежде – ряд общих замечаний относительно бытования данной оппозиции в культуре.

В истории мировой культуры близкое обычно противопоставлялось далекому в ряду пар свое/чужое, внутреннее/внешнее, теплое/ холодное с соответственной соотнесенностью частей. Близкое выступает как свое, внутреннее, теплое – в отличие от далекого, которое, как правило, чужое, внешнее, холодное. При этом близкое обычно трактовано как непрерывное, субъектное, рожденное крупной оптикой, в то время как далекое, соответственно, дискретное, более объективированное, воспринималось телескопическим зрением. Позитивная отмеченность второго члена – далекого или – в плане интенционала – к далекому, в даль – описывает утопическую семантику того или иного типа культуры или отдельного явления. Наоборот, сдвиг акцента на первый член – близкое – характеризует дистопическую доминанту с позиционированием телесной семантики и потенциальной инверсией традиционных иерархий. Наложение далекого на близкое или близкого на далекое описывает тип культуры, чья риторика ориентирована на фигуру оксюморона или – в категориях логики – парадокса. В сопредельности разноудаленных пространств акцентируется конфликтность, шов, напряжение полюсов. Значимым в культуре является и агрегатное состояние пространства – плотного, стягивающего, обволакивающего своей вязкостью близкое и далекое, или наоборот – разреженного, лишающего полярные части взаимной сцепленности. Спецификой модели пространства конца 20-х годов в советской культуре является одновременное наличие всех названных типов соотношения близкого и далекого, образующих поле непрерывной пульсации и столкновений.

В истории искусства смыслы сопряжения ближнего и дальнего планов в построении пространства определяются текстом культуры, в рамках которого изображение наделяется специфическими значениями. В архаической культуре клишированного типа, которой во многом идентичны примитивные культуры, детские рисунки и наивное искусство нового времени, дальнее и ближнее имплицированы в основную оппозицию сакральное/профанное или главное и второстепенное, что обозначено конвенционально – размером: главное и сакральное – крупное, второстепенное – мелкое. Первое – обычно свое, а потому внутреннее и непрерывное (то есть целостное), второе – чужое, внешнее, дискретное и партиципированное (например, в Древнем Египте: крупный фараон и мелкие поверженные враги). Эта модель в целом сохраняется и в средние века, в частности в Византии. Дальнее и ближнее встраиваются в вертикальную ценностную иерархию, определяемую сакральными центром и вершиной. С приходом антропоцентричной ренессансной культуры горизонтального типа и возникновением иллюзионистских тенденций в передаче глубины картины, то есть внеконвенциональных, "достоверных" планов удаленности от зрителя, ближнее/дальнее лишилось сакральных коннотаций (сакральным центром стал одноглазый циклоп нового времени: человек-зритель-художник) и части оппозиции оказались разведенными по размерности и тону: ближнее как крупное и теплое, дальнее как малое и холодное. Исключение представляет северный Ренессанс – вспомним, например, картинное пространство Яна Брейгеля Старшего с его высоким горизонтом, а также композиции цитирующего эту живопись мастера XX века, югославского примитивиста Ивана Генералича [илл. 123]. В рамках ренессансно-миметической традиции свое и чужое, а также внутреннее и внешнее оказались нерелевантными к рассматриваемой оппозиции (ср., например, "Явление Мессии" А. Иванова, где смысловой центр организован фигурой Христа – далекого, чужого, бесплотного, но при этом смыслопорождающего).