Геометрия космоса Шагала очень похожа на гоголевскую: тема пути к дому является постоянным лейтмотивом его творчества, и потому время течет вспять. Однако негативной модели гоголевского пути-тупика к чужому дому у Шагала противостоит позитивный образ его собственного дома в Витебске – родного очага, детства. Дом Шагала равен всему его миру, и потому путь к нему – время, развернутое вспять. Это, по существу, поступательное движение вперед – к себе, это рост личности Мастера. Пространство Шагала обладает той же дискретностью, что и пути-дороги Чичикова: оно образовано суммой изобразительных фрагментов, объединенных ассоциативными связями – памятью о Доме. На уровне построения формы оно выражено в дробности композиции, образованной из суммы сцен-эпизодов, смонтированных в общее целое. Все они, как правило, несут в себе идею Дома.

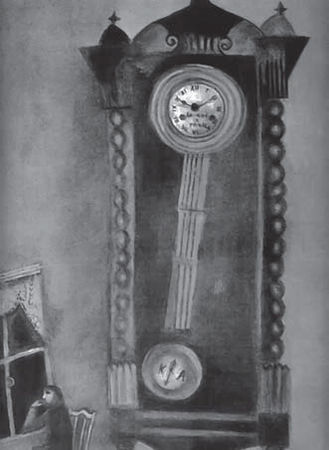

Илл. 118. М. Шагал. Часы. 1914. Бумага, гуашь, масло. ГТГ.

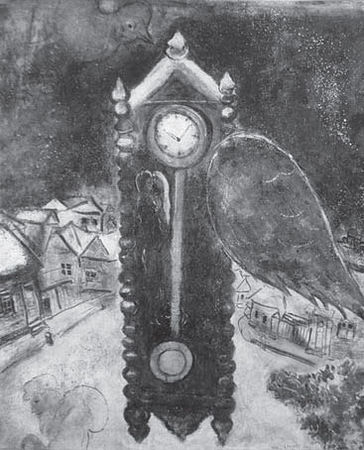

Илл. 119. М. Шагал. Часы с синим крылом. 1949. Холст, масло. Собрание И. Шагал. Париж.

Отношение дорога-дом у Гоголя и Шагала имеет противоположно направленный вектор: от дома как средоточия бытия у первого и по направлению к дому как личному космосу у второго. Не случайно дом у Шагала часто сопровождается мотивом часов ("Часы"; "Часы с синим крылом" [илл. 118, 119]) – символа воспоминания как воображаемой дороги к родному очагу, неостановимости течения жизни при постоянстве координат детства. Однако в одном эти мотивы у Гоголя и Шагала сходятся: в обоих случаях они выполняют роль автопортрета. Известно, что Гоголь наделял отрицательных персонажей "Мертвых душ" – помещиков, в чьи дома наведывается Чичиков, собственными пороками. Тем самым мотив дома включен у него в систему самоописания. Дом у Шагала выступает как знак самоидентификации – художник пользуется им как подписью своего имени на полотне. Путь к нему – единственному и неделимому – противоположен множественности анти-домов "Мертвых душ", его полнота и самодостаточность – ущербности каморки Акакия Акакиевича, его подлинность – призрачности домов города N в "Ревизоре". Однако он в той же степени портрет самого себя, что и анти-дома Гоголя, только в позитивном варианте.

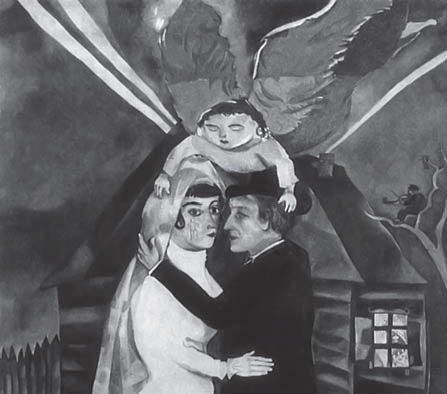

Илл. 120. М. Шагал. Венчание. 1918. Холст, масло. ГТГ.

Дом и автопортретное изображение – наиболее частые мотивы в витебский период творчества художника. Они настолько обуславливают друг друга, что иногда представлены оба на одном полотне ("Венчание" [илл. 120]), а изображение дома несет в себе черты портретного жанра (уже упоминавшийся холст "Дом в местечке Лиозно", а также рисунки "Здравствуй, Родина", бумага, акварель, гуашь; "Домик", 1953, ГМИИ и др.). Внутреннее Я художника, выраженное (авто)портретируемым объектом в уникальности облика мастера как интериоризированном космосе, в случае Шагала находит соответствие в теме дом как мир. Эта шагаловская триада "Я – дом – мир" с ее всеохватностью и приятием жизни сближает творчество мастера с "наивным" мироощущением, и это заставляет исследователей сближать творчество художника с поэтикой примитива. Однако особенности шагаловской фигуративности можно истолковать и исходя из ряда параллелей к поэтике Гоголя.

Всеохватностью символических связей характеризуется и мир Гоголя. Однако в отличие от Шагала персонификации у писателя подвергается не столько дом, сколько город, что соответствует архаической традиции наделения города чертами личности. Город-мир Гоголя (его поэтический Миргород), исполненный негативных черт, предстает как диссоциированная личность писателя, в каждом из осколков которой отражена его индивидуальность. Расколотый мир как сумма дорог в никуда может быть выражен и в серии жестов – сумме механических движений как символа остановленных движений души. Так возникает мотив куклы.

Кукла

Осходстве персонажей Гоголя, особенно героев "Мертвых душ", с заводными куклами писалось немало. Эта особенность творчества Гоголя – отчасти дань романтической традиции, отчасти свойство его натуры – была унаследована авангардом. Сверх-люди оперы Крученых "Победа над солнцем", персонажи Хлебникова, а в позднем авангарде герои Хармса и Введенского – это не вполне люди: их гротесковое поведение, необычная речь, угловатая жестикуляция, утрированная внешность больше напоминают игрушечных клоунов или марионеток, участников кукольного спектакля. В 20-е годы идея конструирования искусственного человека захватила всю культуру. Опыты по пересадке собаке человеческого сердца у Булгакова в этом смысле находились на гребне той же волны, что и вариации на театральные темы А. Тышлера, а образ человека-птицы в "летательных аппаратах" Татлина можно воспринимать как позитивный отблеск дистопии – летающих оцифрованных людей-винтиков в машинной цивилизации романа Е. Замятина "Мы".

Илл. 121. М. Шагал. В ногу. 1916, бумага, гуашь, ГТГ.

Героев Шагала тоже можно сравнить с куклами. Балаганная неуклюжесть фигур на его полотнах часто приписывалась близости художника поэтике примитива – лубка, вывески, народной иконы. Авангардный дух карнавала, поэзию масок, переодеваний, праздничного веселья можно ощутить и у Шагала. Не случайно в 1918 году художник был одним из организаторов народных шествий во время празднования в Витебске первой годовщины Октября. Однако картины художника, где "от человеческих фигур отскакивают головы или руки", содержат куда больше от темы романтической механической куклы, чем от мотива робота нового столетия. И в этом отношении он ближе к Гоголю. Марионеточная грациозность музыканта в "Музыке" (1920, холст, темпера, гуашь, ГТГ), "В ногу" [илл. 121] (1916), парящих над городом влюбленных, о которых уже шла речь, – знак игровой стихии. Вместе с тем в мире Шагала это указание на кукольность смещает акценты в гоголевском противопоставлении "живые/мертвые" с гротескной неодушевленности – на проникнутость грустно-лирическим, но полным жизнерадостности началом. Эффект фантастичности возникает в результате сопряжения реальности бытовой детали и ирреальности ее функционирования в этом мире играющих людей или очеловеченных игрушек.

Заставить игрушки быть людьми – значит привести в действие изобразительные средства, обеспечивающие их динамику, создать иллюзию механического движения. Последнее обеспечивается введением диагонали – композиционным приемом, широко используемым Шагалом и часто имеющим сюжетную мотивировку ("Часы", а также "Рождение ребенка", холст, масло, 1911, Париж, собр. И. Шагал, "Над городом", "Старый Витебск" и множество других произведений). Диагональ Шагала может также рассматриваться в контексте гоголевской темы, а именно – мотива лестницы.