Тема зрения у Гоголя часто отсылает к фольклорно-мифологическим представлениям, связанным с погребальной обрядностью и принципом непроницаемости двух миров – живых и мертвых. Показательны в этом смысле демонизация взглядазрения в повести "Вий", тема ложного и истинного зрения в "Портрете", метафора-каламбур прозрения как прозрачности в "Шинели". Гоголевский мотив истинного и ложного зрения до известной степени перекликается с шагаловским видением невидимого – в частности, "полетов души". Сакральная отмеченность пересечения границы зримого опирается на некоторые положения хасидизма, которые в ряде случаев предполагают отказ от изображения. Между тем проблема видения невидимого может быть рассмотрена и в рамках гоголевского гностицизма, создавшего питательную среду для поисков авангарда. Проблема соотношения хасидских корней мировосприятия Шагала, отразившаяся в его творчестве, и своеобразное манихейство Гоголя, опирающееся на ряд традиций альтернативного христианства, могла бы составить предмет специального рассмотрения. Однако постановка вопроса в столь широком ракурсе выходит за пределы данного очерка и ждет дальнейших исследований.

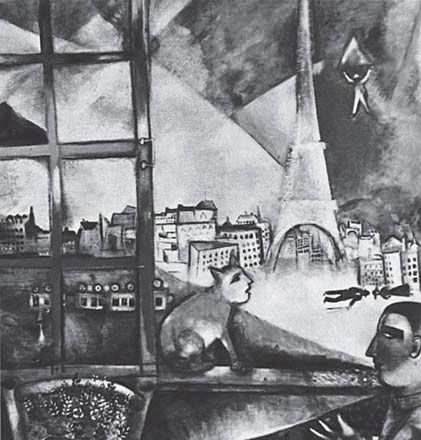

Илл. 115. М. Шагал. Париж из окна. 1913. Холст, масло. Музей С. Гугенхейма. Нью Йорк.

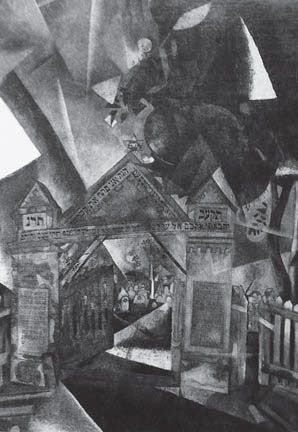

Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на особую отмеченность темы зрения у Шагала, которая проявляется в его пристрастии к мотивам окна и зеркала ("Вид из окна", бумага на картоне, 1914–1915, ГТГ; "Окно на даче", холст, гуашь, масло, 1915, ГТГ; "Парикмахерская", бумага, гуашь, масло, 1914, ГТГ и др.) [илл. 2, 115]. Символическое удвоение зрения, возникающее благодаря тропу "окна-глаза" и семантике зеркала (глядят в которое и из которого), свидетельствует об активном обращении Шагала к словесной риторике, а также о желании прикоснуться к глубинным, архаическим смыслам зрения как постижения незримого. Вдохновленность Шагала парадоксальным стремлением зреть незримое сродни гоголевскому призыву, вложенному в уста Вия: "Поднимите мне веки". Мистическое ощущение присутствия иного мира в мире явленном, зримом сближает Шагала с Гоголем в широком типологическом плане. Именно в этом аспекте с темой зрения у Шагала можно связать и мотивы погребения: высокая значимость письменного слова, звучащего в унисон мистическому живописному переживанию действительности в картине "Ворота еврейского кладбища" [илл. 116], может служить параллелью к гоголевскому мотиву видения невидимого.

Город

Фольклорно-речевое клише видимо-невидимо метонимически отсылает к теме города (или функционально тождественного ему в рамках мифологической картины мира базару как месту опасного пересечения-сгущения пространственных границ) и обозначивается количественно по признаку пределов зрения (ср. народу видимо-невидимо). Город у Гоголя – понятие необычайно емкое: это и культурно-историческая метафора, и модель мира, и сакральный символ. Миргород, город N в "Ревизоре", поместная как деревенская versus чиновничья как городская Россия в "Мертвых душах", столица в "Петербургских повестях" образуют анфиладу реальных и воображаемых миров, нанизанных на цепочку универсальных культурных метафор, отсылающих в главной паре – Вавилон – Иерусалим. Так называемый "петербургский текст" Гоголя задает целую линию в преемственности двух столетий, в том числе в изобразительном искусстве, целым рядом существенных признаков определяя как урбанизм футуризма и архитектурных утопий 20-х годов, так и дистопию Е. Замятина (роман "Мы"), и ностальгические проекции К. Петрова-Водкина (картина "Петроградская мадонна"), и зощенковскую сатиру, и сарказм А. Платонова.

Илл. 116. М. Шагал. Ворота еврейского кладбища. 1914. Холст, масло. Собр. И. Шагал. Париж.

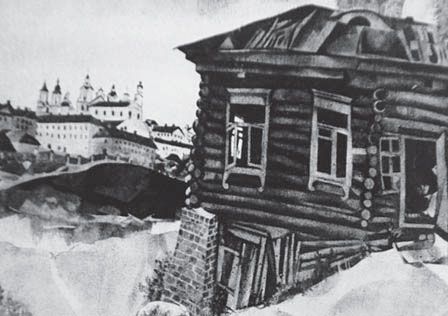

Илл. 117. М. Шагал. Синий дом. 1920. Холст, масло. Художественный музей. Льеж.

У Шагала город тоже обладает высокой символической емкостью. Это всегда конкретный город с конкретным именем – Витебск, но при этом и город вообще: Чудный Град как воспоминание о Золотом веке своей жизни – детстве. Этому посвящены полотна витебского периода, а также обширная серия литографий 60-х годов "Воспоминания о Витебске" [илл. 117]. С гоголевской идеей города шагаловский Витебск сближает его наполненность индивидуальным переживанием, идентифицированность с личностью художника. Витебск Шагала подчеркнуто неурбанистичен не только по причине неурбанистичности реального Витебска (и тем более его пригорода Лиозно – места рождения мастера), но и потому, что в поэтической фантазии мастера – это город-сад, Эдем, вожделенный исток, родина детства, куда хочется вернуться всегда. Библейские коннотации шагаловского города находятся в опосредованной связи с гоголевской традицией. Город как особый локус "своего", как место-средоточие поэтического Я эквивалентен Дому. Мотив города находит свое развитие в теме движения к Дому, в теме дороги.

Дорога. Дом

Концепт путь-дорога является одной из составных частей космоса Гоголя. Известно, что писателем владела страсть к передвижениям. По словам А. Синявского, дорога для Гоголя служила средством формирования пространства – психологического пространства личного бытия, а также художественного пространства во всей многомерности его измерений. Путь-дорога Гоголя, как правило, бесконечен, но характер этой бесконечности определяется модальностью повествования. Дорога (ее преодоление) может быть неопределенна, и в этой неопределенности содержится ироническое описание национального темперамента – вспомним знаменитое "что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?". Она может нести значение утопической бесконечности в знаменитом риторическом вопросе о птице-тройке и последующих рассуждениях. Наконец, дорога может маркировать дурную бесконечность демонического пространства, образованного суммой мест – мертвых душ: это путь-тупик. Именно в таком виде предстает дорога в "Мертвых душах". Бесконечное путешествие Чичикова по разбитым российским дорогам в этой "поэме" Гоголя раздроблено на множество дискретных частей – дорог-тупиков к домам помещиков: тупиков потому, что обитатель каждого из домов демонстрирует тип того или иного омертвения (имеется в виду первый том "поэмы"). Эта множественность пути в никуда выступает инверсированной моделью времени, то есть временем, развернутым вспять.