Гоголь устремился в ХХ век, чтобы превратить в действительность свои гротескные фантазии, а ХХ век призвал Гоголя для того, чтобы развернуть бесконечные дали перед своими ищущими новых путей гениями. В ряду последних одно из первых мест принадлежит Марку Шагалу.

Среди тех, кто прокладывал новые пути в литературе и искусстве завершающего столетия, имя Шагала занимает особое место. Ни формально, ни исторически его нельзя отнести к кругу мастеров русского авангарда. Вместе с тем, революционизирующее значение его фигуративной изобразительности не подлежит сомнению. Все попытки истолкования шагаловского своеобразия сквозь призму той или иной идеологии (хасидизм), типа художественной поэтики (примитив), исторических провиденций (сюрреализм), оказываются, при том что они существенно проливают свет на понимание отдельных сторон его творчества, недостаточными для охвата его искусства в целом, охвата глубинного смысла его "послания". Порой нужно заглянуть далеко назад, чтобы увидеть перспективу. Специфическая авангардность Шагала становится более ясной в аспекте "гоголевского текста" культуры ХХ века. Настоящий очерк посвящен задаче выявления черт сходства и значимых различий на уровне семантики между поэтикой Шагала и поэтикой Гоголя, в том виде, как последняя была воспринята ХХ веком. На базе сопоставления двух мастеров мы попытаемся ответить на вопрос, какой облик приняло изображение на пересечении со словом в случае гоголевского Шагала.

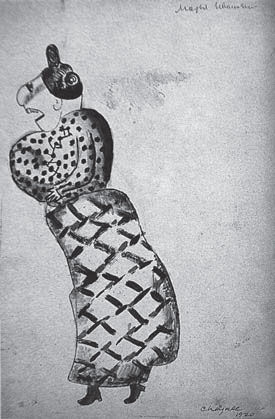

Илл. 111. М. Шагал. Эскиз костюма Марии Антоновны к комедии Н. Гоголя "Ревизор". 1920. Бумага, карандаш, гуашь. Национальный музей современного искусства. Париж.

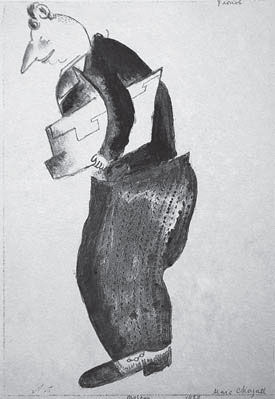

Илл. 112. М. Шагал. Эскиз костюма Хлопова к комедии Н. Гоголя "Ревизор". 1920. Бумага, акварель, гуашь. Национальный музей современного искусства. Париж.

Хорошо известно, что Шагал очень интересовался Гоголем. Об этом свидетельствуют созданные им иллюстрации к "Мертвым душам" (96 офортов 1923–1927 годов, The Art Institute, Chicago), в 1919 году эскизы костюмов и декораций к "Женитьбе" и "Игрокам" для театра "Эрмитаж" в Петербурге, а в 1920–1922 годах – к "Ревизору" для театра Революционной сатиры в Москве [илл.111, 112]. Ощущение своей близости Гоголю художник выразил в акварели 1917 года с включенной в изображение надписью: "Гоголю от Шагала" (Museum of Modern Art, New York), а также в офорте "Гоголь и Шагал" (добавленном к циклу "Мертвых душ" в 1948 году), в нижней части которого симметрично развернутые портрет писателя и автопортрет живописца изобразительно "рифмуются" между собой. Обращение Шагала к тем или иным гоголевским произведениям само по себе могло бы стать предметом рассмотрения в специальном исследовании. Между тем в рамках настоящей главы нас интересует другое: более важной, чем осознаваемая любовь к Гоголю, представляется обращенность Шагала к творчеству этого писателя на глубинном уровне – на уровне поэтики, совпадение (или значимое несовпадение) ряда мотивов, существенных для творчества обоих мастеров.

Можно сказать, что творческая встреча двух мастеров была задана тяготением каждого из них выйти за рамки того вида искусства, в котором они работали: Гоголя – к изображению, Шагала – к слову. Об изобразительности прозы Гоголя писалось немало. Интерес Шагала к литературе и введению вербального компонента в художественное изображение проявился уже в самом начале его творческого пути – в иллюстрациях детских книжек (книги И. Л. Переца, 1914) и сборника стихов Дер Нистора (1916) на идише, где важной составной частью изобразительного ряда стало письменное слово, декоративно обыгранное графикой еврейского алфавита. Оно нашло развитие в собственных литературных опытах, среди которых центральное место занимает автобиографическая книга "Моя жизнь". Любовь к слову, сакральное отношение к слову проявились в обширном цикле работ на библейские (особенно ветхозаветные) темы в парижский период творчества.

Что же касается собственно живописи, своеобразная изобразительная "словесность" Шагала нашла отражение в его сюжетосложении – нарративной структуре изобразительной формы. Соединение в пределах единого художественного пространства (ограниченного рамками полотна) разновременных эпизодов, развивающих единую тему с постоянным набором персонажей, – удел литературы. В живописи – чаще всего канонической – оно носит отмеченный сильным воздействием слова (как сакрального Слова) характер (иконопись). У Шагала эта типичная для литературы форма организации сюжета (художественного сообщения) лишилась подчинения словесному ряду, и, не впав в дурную литературность, мастер создал принципиально новый тип фигуративной изобразительности. Эта особенность произведений Шагала позволила Д. Сарабьянову метко охарактеризовать их, неслучайно используя языковедческий термин, как "сложносочиненные".

Стремление выйти за пределы видовой сферы художественности у Шагала и Гоголя выражено и в самом общем плане – в стремлении преодолеть границу как таковую, в своего рода граничности поэтики как обостренного переживания этой идеи предела, значимости границы как принципа организации формы и смысло-образа. Острое переживание идеи предела – как в искусстве, так и в жизни – свойственно Шагалу и Гоголю уже в силу их биографии: родившиеся на окраинах империи, они, должно быть, с детства прочувствовали диалог центра и периферии. Граничность поэтики двух мастеров выразилась в акцентировке структуры художественного сообщения с выходом в смежную видовую область: у Гоголя проза внутренне постоянно обращена к поэзии, а у Шагала станковая живопись – к фреске и тем самым – к архитектуре. Не случайно на протяжении всей жизни Шагал часто обращался к крупной форме (начиная с панно ГОСЕКТа и кончая витражами, росписями и мозаиками в Нью-Йорке и Иерусалиме, Франкфурте и Ницце, в Цюрихе), а в поздний период творчества одной из главных работ живописца стал плафон Гранд-опера в Париже.

Очевидно, та же острота в переживании граничности бытия создала особое переживание пространства, свойственное как Шагалу, так и Гоголю. Характерная для Гоголя постоянная сопоставленность интимного пространства бытия и удаленного общего повествования, идеи прекрасного далека, соответствует в живописи Шагала типичному для него приему соединения близкого и дальнего плана в композиции полотна.