Исторический центр Москвы сформирован Кремлем – средневековой крепостью, окруженной двадцатью башнями. Воздвигнутые в разные эпохи, башни в значительной мере определили облик города и его символическую роль в государственной власти. Московская башенность в известной степени укладывается в типичный для города силуэт, задаваемый церквями с обилием глав-куполов. Как указывает В. Паперный, "ступенчатая вертикальность восторжествовала в Москве еще при жизни Петра", а затем в творчестве Растрелли при Елизавете. По словам И. Грабаря, Большой Петергофский дворец, хотя и не находится в Москве, стал "заключительным аккордом той восторженной песни пятиглавия, которую в течение веков пела Москва <…> его пятиглавие звучит по-новому, но дух его, сокровенный смысл идеи, всецело московский – единство, органическая спаянность и слитность всех пяти глав, воздымающихся к небу как бы единым телом". С XVII века большая часть этих башен получила достройку в виде пирамидальных наверший [илл. 103]. Некоторые из башен были перестроены в XIX веке. В эпоху Просвещения и классицизма конца XVIII – начала XIX века башня, казалось бы, лишилась своей значимой позиции в культурном дискурсе. Она частично сохранилась в ротондах архитектора Казакова, и в значительно большей мере она свойственна архитектурному почерку Баженова (вспомним дворцовый комплекс в Царицыно или знаменитый Пашков дом в Москве).

Последнее может быть объяснено посредством масонской символики, которой архитектор, будучи преданным членом Братства свободных каменщиков, отдал дань в полной мере. В идеологии русского масонства башня как таковая, а особенно снабженная пирамидальной формой, имеет отношение к ключевым идеям масонства, занимая одну из важнейших позиций в этом специфическом словаре символов.

Илл. 103. Башня московского Кремля с пирамидальным навершием.

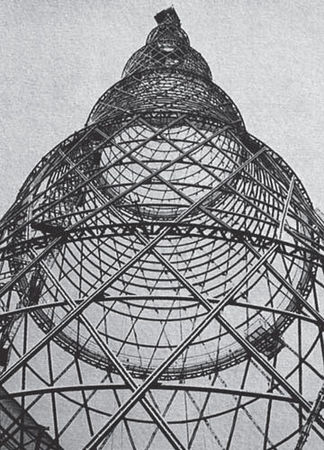

Триумфальное возвращение башни в городскую среду России в начале XX века связано с литературным символизмом (вспомним знаменитую "башню" Вячеслава Иванова, ср. также у Бальмонта: С высокой башни / На мир гляжу я). Для поэзии символизма мотив башни – это один из визионерских локусов. Весьма значима традиция Вавилонской башни в культуре для евразийцев – о связанном с ней Божественном запрете на сведение культур-личностей к материальной бездуховной цивилизации писал Н. С. Трубецкой. Эти идеи оказались провидческими: прочные позиции башня заняла в историческом авангарде 10–20-х годов, когда эта архитектурная форма стала визуальной манифестацией утопического прорыва к новым, вненациональным мирам – как в социальной, так и в эстетической сфере. Знаменитая башня Татлина – "Памятник III Интернационалу" – является наиболее пронзительным примером [илл. 104]. Этимология башни как головы переплелась здесь с семантикой социальных амбиций, выраженных формой спирали. Несмотря на то, что это произведение никогда не было реализовано, оставшись лишь в проекте, оно вдохновило современную архитектурную мысль. Некоторые из идей башни Татлина воплотились позднее в другой башне, сконструированной В. Шуховым [илл. 105]. Шуховская башня была сооружена на Шаболовке в Москве в 1919–1922 годах и в течение долгого времени использовалась для теле– и радиотрансмиссий. Функция передачи информации, возложенная на сооружение, легла на благодатную почву идеи соответствия между верхним и нижним миром Вселенной, имплицированной в утопическом компоненте башни, который особенно звучно заявил о себе в контексте происходивших в это время в стране революционных преобразований.

Илл. 104. В. Татлин. Проект Памятника III Интернационала. 1919–1920. Макет.

Илл. 105. В. Шухов. Башня. 1919–1922. Москва.

Авангардная башня была унаследована тоталитарной архитектурой. В сталинский период весь комплекс башенной семиотики был реализован в московских высотных домах. Как пишет В. Паперный, в здании Московского университета – одного из них – "восторженная песнь пятиглавия… звучит <…> по-новому, сохраняя при этом верность общему духу". После Второй мировой войны здесь было воздвигнуто семь таких небоскребов, а их реплики появились также в некоторых других городах, в том числе зарубежных (например, в Варшаве). Эти высотки напоминали кремлевские башни, символизируя советский режим и победу страны над фашизмом. В этот период башня несла в себе идею тотальности и вечности, акцентируя древние компоненты значения. Совсем как в архаической картине мира, где часть равна целому, она переносила частность формы на всеобщность символического пространства: именно поэтому в популярной песенке 30-х годов слова Кремль и вся страна поставлены в тождественную позицию: "Утро красит нежным светом / Стены древнего Кремля / Просыпается с рассветом / Вся Советская страна". Московские высотки, пронзающие шпилем небеса, излучали утопическую идею башни как бесконечной устремленности к счастливому обществу и справедливо управляемой державе.

Илл. 106. Башня постперестроечной Москвы в виде укрепления.

Представляется неслучайным, что именно башня в значительной мере определила облик постперестроечной столицы, являющейся ныне центром интенсивной экономической и политической жизни страны, которая находится в состоянии напряженного ожидания перемен. Москва сегодня – это огромная строительная площадка. В течение двух последних десятилетий облик города претерпел существенные изменения: возведено множество новых зданий в жилом и общественном секторе, ряд памятников реконструирован. Между тем, с точки зрения эстетической значимости эти перемены могут быть оценены двояко, и качество нового строительства представляет собой большую проблему. Основная направленность в обновляющемся городе проявляется в бизнес– и торговых центрах, банках и других зданиях общественного назначения. Их архитектурный язык по большей части базируется на исторических аллюзиях и интернациональной стилистике, обращенной к опыту постмодернизма. Башня является наиболее характерной особенностью так называемой "лужковской" Москвы. Прежде всего башня – это самый частотный элемент любого из новых архитектурных произведений. Во многих сооружениях башня составляет важный элемент их пространственной организации. Другой существенной чертой является ее доминирующая позиция в архитектурной композиции городского пейзажа в целом. Эта беспрецедентная распространенность и доминирующая роль башни в облике Москвы заставляет задаться вопросом: какое социосемиотическое послание эта ситуация собой несет?

Илл. 107. Башня постперестроечной Москвы в виде пирамиды.