Проблему абсурда как несоразмерности можно рассматривать в ряду множества проблем, однако прежде всего приходит на ум ее связь с проблемой пространственно-телесной соотнесенности. Частным случаем последней можно считать уподобление телесности человеческой телесности насекомого, и прежде всего в плане размера, то есть в количественном отношении. Подобное уподобление лежит в рамках отчуждения и самоотчуждения индивида как носителя осознаваемой телесности и манифестируется в форме полного отчуждения этого субъекта от собственной телесности. При этом характерно, что отношение я/ты (как интимизация плоти, я-плоть) вытесняется отношением мы/они (как отчуждение плоти). В XX веке инсектный код можно считать одним из субвариантов телесного кода, он выступает как глобальный метатроп авангарда и, вслед за расширенным пониманием авангарда, всей культуры столетия. Инсектный код русского авангарда обнаруживает корреляции с категорией абсурда и его жанровыми манифестациями.

Авангарду в высшей степени свойственно переживание самоотчуждения как проекции гротеска и абсурдности. Инсектный код является одной из ярких вариаций этого отчуждения. Авангардная инсектность иконически проявилась в минимализации или инобытийности телесности как дезавтоматизации телесного кода в целом. Это, в частности, эксплицировано в характерном для авангардной живописи, архитектуры и литературы сближении разноудаленных пространственных масштабов, а также в изменении структуры и качества пространства: оно стало диффузным, расширилось, превратившись в некую телесную множественность, а его физическое поле лишилось гравитации. Таким образом, инсектный код в его пространственно-количественной характеристике описывается второй частью оппозиций целое/дробное, крупное/ничтожное, единое/множественное: он акцентирует мелкое, распыленное, нецелостное начало мира. В мифопоэтике авангарда насекомые обнаруживают свою близость к существам хтонической природы, что соответствует фольклорной традиции. В соответствии с этим большинство некрылатых насекомых маркирует телесную семантику по негативному признаку ‘внутреннее стесненное, ущербно-низовое, несущее смерть’. Однако и ряд крылатых существ несет в себе заряд отрицательной энергии, выявляя свою демоническую природу (бабочка, муха).

Все насекомые в целом располагаются в ряду общей негативной топики XX века, которая актуализирует такие темы, как мусор, болезнь, война, Апокалипсис и др. Однако опираясь на исследования О. Ханзена-Лёве, следует иметь в виду также и наличие позитивного полюса в топике насекомых (например, его образует пчела в оппозиции пчела/муха). И все же в контексте проблематики телесно-пространственных у(рас)подоблений важнее сфокусироваться на негативности авангардных насекомых как общем мотивном признаке, поэтому в данном очерке речь идет преимущественно о последних. Следует также – опираясь опять же на О. Ханзена-Лёве – отметить преобладание в инсектном коде авангарда индексальных знаков над знаками символическими, чем и определяется набор концептов. Так, муха, комар, клоп и блоха доминируют над пчелой, муравьем и бабочкой. Между тем, два типа знаков начинают проникать друг в друга в позднем авангарде, что особенно характерно для конца 20-х и начала 30-х годов, а также произведений такого сложного мастера, как Андрей Платонов, вобравшего в себя наследие символизма и авангарда.

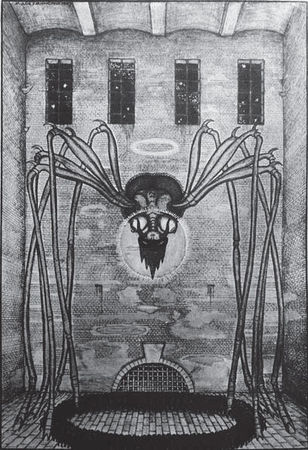

Илл. 95. М. Добужинский. Дьявол-паук. "Золотое руно", 1907, № 1.

Очевидна барочно-фольклорная традиция телесной соотнесенности с насекомым и инсектным кодом культуры русского ХХ века в целом. В литературе барокко мотив насекомых чрезвычайно распространен. Его отдаленные отголоски мы находим в переложениях басен Лафонтена (и еще раньше Эзопа) И. Крыловым. Очевиден огромный пласт традиции в метафорическом переносе мотивов Стрекозы и Муравья. Семантика инсектного кода в низовом барокко во многом определила морфологическую структуру пространства, в частности такое его свойство, как диффузная диссимиляция. Последняя проявилась в славянских народно-религиозных представлениях о бесах, которые охарактеризованы в категориях инсектной пространственности как множественная диффузная масса (пространственная телесность), для которой пространство прозрачно и проницаемо (то есть кинетично). Наряду с барокко следует отметить и архаические пласты культуры, прослеживаемые в поэтике авангарда, что выражено в соответствии ряда инсектных признаков фольклорной семантике мотива. Так, именно в фольклоре реализованы хтонические валентности значений большинства насекомых, их пространственно-телесная семантика по признаку множественности и минимальной телесности, а также отнесенность ко второму члену оппозиции свое/чужое.

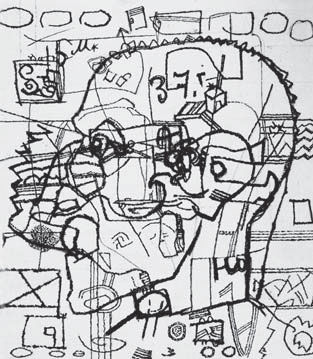

Илл. 96. П. Филонов. Голова. 1920-е. Бумага, тушь, перо, карандаш. ГРМ.

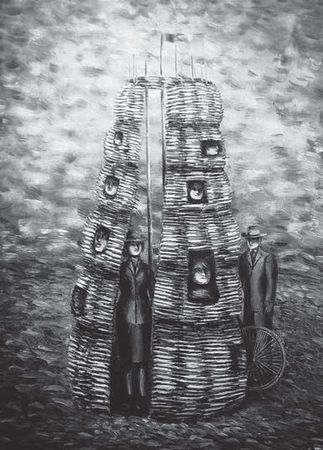

Илл. 97. А. Тышлер. Из "Лирического цикла". 1928. Холст, масло. ГТГ.

Высокая частотность мотива насекомых в русской литературе и искусстве не может не обратить на себя внимание. В поэзии и прозе ХХ века вспоминаются пауки символистов (Блок, Белый, Брюсов), мухи Хлебникова и обэриутов (Олейников), клоп Маяковского, бабочки Набокова, пчелы (осы, комары, жужелицы, бабочки, часы-кузнечики) Мандельштама, кузнечики Заболоцкого, тараканы Булгакова, Муха-Цокотуха Чуковского, а также целый инсектарий Платонова, о котором подробнее пойдет речь ниже. В современной русской литературе следует назвать В. Пелевина с его гротескно-метафорическим описанием российского быта в романе "Жизнь насекомых". В живописи ХХ века наиболее симптоматичными примерами являются: Дьявол-паук Добужинского, пришельцы-стрекозы Лабаса, "соты" наподобие пчелиных у Филонова и человеческие "коконы", напоминающие личинок бабочки, у Тышлера [илл. 95, 96, 97]. Так, на полотне Лабаса 1977 года "Жители отдаленной планеты" нашли выражение идеи художника времени конца 20-х: фантастический сюжет картины служит поводом для уподобления людей стрекозам, в чем воплощается мотив полета насекомого [илл. 98]. Пространственная композиция В. Стенберга [илл. 99] ассоциируется с кузнечиком. Композиция Тышлера 1926 года "Наводнение", представляющая женщину с детьми, может быть также прочитана как изображение перевернутого на брюхо жука [илл. 100].

Мотив насекомых является составной частью топики, актуализирующей тексты Гоголя и Достоевского в ХХ веке, которые, в свою очередь, не могут не восходить к Пушкину. Русские насекомые вливаются в огромную армию насекомых в западной культуре ХХ века в целом – как у Дали и других сюрреалистов, так и в многочисленных образах кинематографа.

Илл. 99. В. Стенберг. Пространственная конструкция КПС 42 IV, 1919 / реконструкция, 1973. Алюминий. Галерея Гмуржинской. Кельн.