Илл. 89. Л. Бакст. Фронтиспис. А. Блок. "Снежная маска". СПб., 1902.

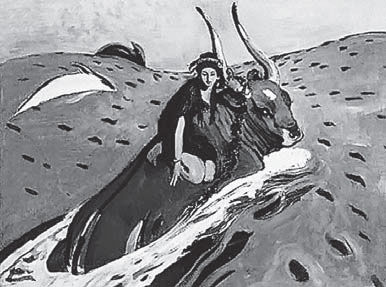

В непосредственной связи с "петербургским текстом" находится и другой блок значений мотива в русской культуре начала века – тот, что обращен к античной мифологии и через нее маркирует всю мифопоэтику Серебряного века. Центральное место в этой группе представлений занимает произведение живописи, а именно – уже упоминавшееся полотно В. Серова "Похищение Европы" [илл. 90]. Натурное и отвлеченное прочтения мотива достигают здесь сгармонированного единства. Волна последовательно разворачивается во всей композиции, "рифмуя" все ее части, и представлена в зрительно-опосредованной форме – она определяет диагональную ось общей композиции и принимает обличье то плещущихся в воде дельфинов, то волнообразного изгиба высокого горизонта, то искривленных рогов быка, то выступающей из моря фигуры животного, то, наконец, фигуры самой богини в характерном для визуализации мотива S-образном развороте (вспомним японские влияния на европейский и русский модерн как универсальный признак его поэтики).

Илл. 90. В. Серов. Похищение Европы. 1910. Холст, темпера. ГТГ.

Илл. 91. М. Врубель. Корабли. Рисунок. "Мир искусства", 1903, № 10–11.

Мотив реализован у Серова во всей полноте его скрытой семантики: разлитость волны по всему полю изображения заставляет прочитывать мотив как метафору водного пути в его сопряженности с темой лабиринта. Лабиринт, реализованный в древнем орнаменте – меандре – соответствует хтоническим компонентам мифа по признаку принадлежности к нижнему миру и самой Европы. Стихия и эрос, тактильно-чувственное и отвлеченно-фатальное – все слилось здесь воедино. Орнаментальные потенции волны как формы и дионисийско-демоническая семантика мотива переплелись в серовском образе похищаемой "подлунной" богини. Мифопоэтика серебряного века представлена на полотне мастера в целостной полноте пучка ее смыслов.

По признаку имплицированности темы колебания – то есть способа обозначения движения посредством орнаментального мультиплицирования внесемантического элемента для создания "открытой" формы – мотив волны в русской живописи и графике начала века идентичен мотиву крыла: вспомним излюбленный мотив павлиньих перьев в эскизах Бакста, а также тему крыла и перьев, имплицирующих водно-небесный союз, у Михаила Врубеля. В рисунке Врубеля "Корабли"волны смело "рифмуются" с парусами, благодаря чему намечается смысловая связка волна-крыло, закладывается характерная для модерна – и особенно творчества самого мастера – зрительная метафора "пернатости" волн, морской стихии [илл. 91]. Общий знаменатель воды и крыла – признак колебательного движения. Волна-крыло в русском искусстве становятся семантически идентичными паре вода-небо. Это знак романтического, а также символистского мирочувствования и шире – артистической эмоциональности вообще. Не случайно знаменитый горельеф работы Анны Голубкиной с изображением волны и противоборствующих ей пловцов под козырьком бокового входа во МХАТ стал символом и сценической системы, отмеченной непосредственностью в передаче чувств, и артистизма русской культуры рубежа веков, и типологически общекультурного принципа "второй натуры", то есть уподобленности человеческой жизни театру.

Илл. 92. М. Шехтель. Особняк Рябушинского в Москве. Интерьер. 1902–1904.

Примеры использования мотива в архитектуре проливают свет на специфику синтеза искусств в модерне. Показательно в этом отношении творчество Федора Шехтеля. Волна обнаруживается в его архитектуре как в крупных формах – например, очертаниях здания Ярославского вокзала, так и в декоре малых форм интерьера, особенно в особняке Рябушинского, где волна прочитывается в декоре парадной лестницы [илл. 92] и столовой, а в особняке А. И. Дерожинской – в рисунке ткани на обивке кресел, венчающей части арки камина, в узоре стен спальни и других фрагментах внутренней отделки. Примеры функционирования рассматриваемого мотива в архитектуре особенно интересны с точки зрения проявляющегося в них принципа нарушения тектоничности как общего принципа декора в модерне, на который обращали внимание исследователи. Следует добавить, что волна в этом качестве опять же выступила далеким провозвестником авангарда, своей атектоникой проложив путь к агравитации последнего. В этом смысле можно сказать, что то место, которое было отведено волне в модерне, в авангарде заняли парящие свободные от сил земного притяжения супрематические фигуры, фантастические летательные аппараты и накрененные башни. Неслучайно то обстоятельство, что так много волны у В. Кандинского – мастера, который пришел к авангарду через символизм. В своем автокомментарии к картине "Маленькие радости" он пишет: "Каждый из белых взрывов был растворен в другом красочном тоне. Один из них растворялся все больше и в конце концов ушел как вода в песок. Другой наткнулся на препятствие и стал похож на маленькую веселую волну [к у рсив наш. – Н.З.], словно порожденную забавным круглым камнем".

* * *

Не только русское, но и европейское искусство модерна стало ареной активной разработки формально-содержательных потенций мотива волны. Примером экспликации мифологических смыслов волны в европейской скульптуре может служить произведение выдающегося хорватского скульптора Ивана Мештровича (1883–1962) из раннего периода его творчества "Родник жизни" (1905) [илл. 93]. Вообще говоря, мотив волны в скульптуре трудно передаваем: на его изображение накладывают ограничения сами особенности скульптуры как вида искусства, и потому натурная волна пластически нечитаема, в то время как волнообразная поверхность трехмерного объема, которая особенно характерна для скульптуры импрессионистического толка, тактильна по определению. В аспекте нашей темы произведение Мештровича интересно тем, что представляет собой на редкость удачную для этого вида изобразительного искусства попытку передать мотив волны имплицитно, соединив его формальное и содержательное наполнение, и при этом остаться в рамках стиля. Следует напомнить, что мастер отдал дань модерну в полной мере – он прошел школу Отто Вагнера в Вене и Огюста Родена в Париже, а затем с 1902 по 1910 год был активным участником выставок венского Сецессиона. Поэтому все, что он делал в первое десятилетие века, очень показательно для всего направления.