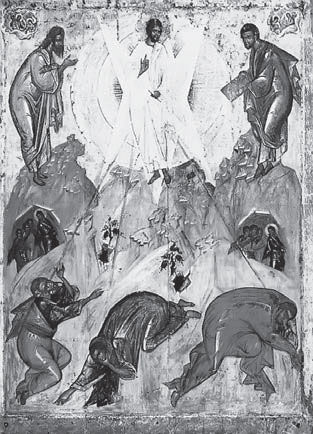

В византийской традиции луч представлен в виде пробелов в одеяниях и ликах святых, а также в иконографической схеме Преображения – имеется в виду стрельчатое свечение вокруг фигуры явленного апостолам Христа. Иконичность представления лучом светоносного начала реализуется в форме остроконечных белых (светлых) или золотистых игольчатых геометрических фигур. По признаку энергетизма луч передается в повышенной экспрессивности пробелов, образующих самостоятельную тему-арабеску в византийской иконографии Преображения – например, на иконе круга Феофана Грека "Пре ображение" – в экспрессии фигур апостолов, словно захваченных вихрем божественного Откровения и смещенных к краям композиции [илл. 60].

Илл. 60. Икона "Преображение". Круг Феофана Грека. Начало XV века. ГТГ.

В поствозрожденческой живописи изображение луча обретает черты литературной вторичности, и потому луч как вещь из поля живописи практически уходит. Колористическими средствами представлен, например, поток света в "Данае" Рембрандта, однако это именно изобразительное описание чреватое словом, а не вещное присутствие. По сути дела, он продолжает здесь традицию графических схем-изображений Луча в композициях Непорочного зачатия в живописи западноевропейского средневековья (луч в виде пунктирной или иной линии, проникающей в ухо Девы Марии).

Луч как "агент" света уже в десакрализованном (секуляризованном) мире впервые становится предметом изображения в европейском искусстве нового времени – в живописи французских импрессионистов. Выйдя на пленэр, эти художники принялись "портретировать" саму светотеневую вибрацию воздуха, используя для этого основные цвета, открытый мазок, систему соположения валёров. Луч как оптическая иллюзия светового потока особенно ясно зрим в живописи О. Ренуара. В импрессионизме луч освободился от напластований литературности предыдущих веков нового времени, стал подлинной вещью, но вещью как физическим объектом. Правда, придавая знанию о свете сверхценностное значение, импрессионисты мифологизировали предмет, однако их мифы имели облик живописных экспериментов и претендовали на подлинность. В собственно мифопоэтическом смысле вещность заново обретена лучом лишь в поэтике авангарда.

Илл. 61. Н. Гончарова. Прачки. 1911–1912. Холст. Масло. ГТГ.

Искусство XX века, в значительной мере основанное на высвобождении архаических структур глубинного сознания, в самом начале формирования художественной парадигмы не случайно обращается именно к лучу. Мы имеем в виду один из первых опытов осознанного построения авангардной поэтики в живописи – лучизм Н. Гончаровой и М. Ларионова [илл. 61, 62]. Эта система основана на экспликации световой природы зримого мира. Однако в противоположность импрессионизму здесь "зрячесть" является не результатом физиологической функции сетчатки глаза, на которую воздействовал внешний раздражитель, а мифопоэтическим остранением видимого до уровня метафорической "вещности": если физический мир случайных поверхностных соответствий построен на экспликации "следствия" как следа, отпечатка в передаче воспринимаемых зрением освещенных предметов, то мир истинный должен, наоборот, обладать энергией выявления "первопричины" – луча, становящегося в этом случае центральной Вещью и удостоверяющего онтологическую состоятельность этого мира. Не предмет – функция от световых потоков, а сами потоки, пучки лучей суть фундаментальные основы зримого мира. Отсюда парадоксальность абстрагирования в "лучизме": отвлеченное формообразование внемиметического толка в лучистской живописи и графике Н. Гончаровой, а также живописных полотнах М. Ларионова, есть суперреальность (своего рода гиперреализм) вещи, той единственной вещи, которой в изобразительном искусстве является луч и которая целиком принадлежит миру мифопоэтических представлений. В этой связи уместно задаться вопросом, какие же качества мифопоэтизма несет в себе луч как чистый образ, то есть мотив, лежащий вне сферы собственно изобразительного, равно как и собственно словесного ряда.

Мифопоэтический потенциал луча задан антиномичностью его общей семантики, сводимой к двум свойствам: способности колоть, пронзать, то есть вести себя активно, с одной стороны, и быть переносчиком света, освещать, то есть выступать в пассивной роли – с другой. Соответственно выстраиваются две основные ипостаси луча: луч-меч и луч-путь, порождающие следующую цепь оппозиций: меч/путь как мужское/женское, вертикальное/горизонтальное, несущее (ведущее) / несомое (ведомое).

Луч-меч как орудие кары, возмездия, ратной доблести не только сам по себе – как меч, копье, стрела – имеет глубокую иконографическую традицию в изобразительном искусстве, но и формирует блоки-образы, начиная с верховного мифопоэтического персонажа Громовержца и кончая христианской символикой, закрепленной за изобразительными схемами Св. Георгия, поражающего копьем Змия, а также всеми дублирующими и производными персонажами и их модификациями в позднее время. Копье воина, на острие которого к губам распятого Христа была протянута влажная губка, а также копье, которым коснулись сердца Христа, – наиболее универсальный христианский вариант мифопоэтического образа луча-меча, отражающий глубочайшую традицию мотива копьеносной силы, которая берет свое начало еще в дородовом периоде истории человечества (вспомним крестики на изображениях диких животных в живописи верхнего палеолита – своего рода проекции ударов копья или поперечные разрезы дротика). Но при этом копье в Распятии задает и некую новую начальность последующему ряду трансформаций этой темы. В своем провиденциальном модусе лучмеч (копье) насыщен энергией этического выбора и является перстом, указующим на этот выбор. Будучи носителем определенного Этоса, луч-меч попадает в поле осцилляций благодатный/безблагодатный.