Всего за 120 руб. Купить полную версию

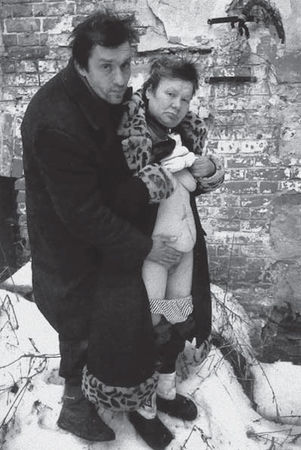

Илл. 26. Б. Михайлов. Фотография из серии "История болезни". 2001.

С приходом послевоенной волны авангарда, особенно концептуализма и внеобъектного искусства, которое покинуло границы вещного, стремясь освободиться от присвоения музеем и рабства коммерциализации (хотя иллюзорность этой свободы скоро обнаружилась), подпись естественным образом исчезла. Объект переместился в сферу ментального, исчезла вещь и рука, ее создавшая, а с ними и имя-подпись. В body-art’е ее идентифицирующая функция выступила в иконической форме – как демонстрация телесности автора, к идентификации, впрочем, не сводимой, а если и сводимой – то в другом, метаэстетическом смысле.

Новые технические формы визуализации – электронные формы создания и бытования изобразительного "сообщения", пришедшие на волне сетевого искусства, ставят вопрос об имени художника по-новому. С исчезновением произведения искусства как рукотворного объекта проблема телесно-ментальной идентификации уходит в небытие, замещаясь цифровым адресом страницы в Интернете. Получившие в последнее десятилетие широкое распространение видео-инсталляции уводят прочь как от проблемы имени-подписи автора, так и существования зрителя вообще, извещая мир о тотальной фрустрации зрительного начала в культуре. Идеей симулякра проникнуты не только произведения, но и их создатели, сама проблема авторства. Изменение ситуации имя-подпись указывает на то, что искусство возвращается к присущей архаике внеиндивидуализированности адреса и адресанта. Иными словами, на рубеже тысячелетий мы переживаем повторный со времени исторического авангарда начала ХХ века виток обращения к архаике в синтактике и прагматике визуального образа как художественного сообщения. Очередной виток, впрочем, несет и новации. Процесс создания изображения по-прежнему выступает ритуальным действом, но при этом ремифологизации подвергается ментальный компонент: на смену телесности руки приходит машинный образ телесности мозга.

Современная ситуация в русском искусстве обнаруживает дополнительную специфичность. Так называемое "актуальное искусство" последних лет – преимущественно московско-петербургского круга – погружено в усиленные поиски собственной идентичности, отражая более общие потребности самоидентификации в культурной ситуации страны в целом. Являясь в значительной степени продолжением концептуализма, это искусство переносит проблему подписи автора в план семиотической корреляции автора и его произведения. В этом отношении большой интерес представляют последние работы фотохудожника Б. Михайлова, среди которых особенно выразительна серия фотографий бомжей и нищих "Case history" [илл. 26]. Авторство реализует здесь себя в выборе репрезентируемой реальности. Тут нет и не может быть подписи в традиционном смысле – разумеется, не только и не столько потому, что произведенное цифровой аппаратурой нерукотворно. Задача идентификации здесь полностью возложена на зрителя, узнающего/открывающего экзистенциальной край социально метафоризированной телесности и соотносящего себя с ней.

Глава 3. На звание картины (и не только)

Наверно, всякий из нас, бывая на выставке или в художественном музее, обращал внимание на то, как многие люди смотрят живопись: они подходят к картине, внимательно читают подпись под ней, бросают стремительный взгляд на полотно и, удовлетворенные, переходят к следующему экспонату. Своим удовлетворением они отчасти обязаны радости узнавания – узнавания имени мастера или знакомого с детства полотна. Однако чаще всего зритель доволен, когда отмечает соответствие между названием картины и тем, что на ней изображено. Название в глазах неискушенного зрителя, таким образом, выступает как главное средство идентификации подлинности изображения, его истинности.

Название здесь является знаком-индексом и одновременно – дублирующим сообщением. Дублирование происходит в ином коде по отношению к изображению – в вербальном. Однако между картиной и ее названием в восприятии зрителя не устанавливается интермедиальной связи – взаимодействия двух искусств, – поскольку в отличие от изображения словесный ряд в данном случае не несет в себе художественной функции (исключение составляют произведения авангарда и постмодернизма, о которых речь пойдет ниже). Роль названия в данном случае близка роли либретто оперы или балета. Между тем поэтика произведения все же отпечатывается в названии. Фиксируемое неискушенным зрителем тождество изображения и слова – иллюзорно, комментирующая роль названия выходит за рамки простой констатации сюжета и жанра. Удовлетворение зрителя, таким образом, есть удовлетворение иного порядка, нежели регистрация соответствия между товаром и биркой, улицей и табличкой с ее названием, и даже книгой и тем, что написано на обложке.

Другой полюс взаимодействия названия картины и представленной на ней композиции – это искушенный взгляд специалиста, коллеги по ремеслу, критика, историка искусства, коллекционера. Для этой категории зрителя скорее важно, как тот или иной мотив представлен, а не то, что изображено, то есть интерес представляет сама художественная материя. Поэтому даже квадратный сантиметр полотна Рембрандта выступает мощным идентификатором в большей мере, нежели пространное описание мифологического или библейского сюжета одной из его картин. Между тем квалифицированный зритель тоже пользуется названием как инструментом идентификации, оперируя в своих рассуждениях именем конкретного произведения с целью отличить его от другого произведения, то есть как дифференциатором. Этот зритель выступает по отношению к названию своего рода жрецом, хранящим традицию в форме памяти об истории названия, которое зачастую весьма отлично от первоначального, данного автором. В имени, данном картине ее создателем или закрепленном в истории искусства, квалифицированный зритель выступает как (активный или потенциальный) посредник между автором и широким потребителем, считывая скрытый в названии смысл во всем многообразии его возможных интерпретаций. Что же представляет из себя идентификационная роль названия, вибрирующего между двумя названными зрительскими полюсами?

Сразу же оговорюсь относительно ограничений в рассмотрении проблемы: мы в данном случае оперируем, главным образом, материалом XX века и, как правило, оставляем в стороне проблему истории того или иного названия, исходя из условной посылки, что название – независимо от того, дано ли оно самим мастером или возникло позднее как традиция – есть закрепленная в культуре данность. Оно рассматривается нами в связи с более широкой проблемой соотношения изображения и слова в изобразительном искусстве.

Название – это свернутый комментарий, поэтому оно попадает в зону обсуждаемой уже несколько тысячелетий широкой научной темы о соотношении текста и комментария. Возникнув в древние времена как проблема герменевтики, касающаяся преимущественно письменных текстов, она – в соответствии с порожденным второй половиной XX века расширенным пониманием текста как связанной целостности знаков – вышла за пределы собственно вербального пространства, ориентируясь на всю множественность кодов. В их числе и визуальный код, живопись как текст, то есть совокупность значений, понимание которых требует опоры на язык культуры в целом. Название как вербальный элемент визуального текста можно рассматривать в той пограничной зоне, которая испокон веков существовала между знаками непрерывного и дискретного типа или – иными словами – между изображением и словесно выраженным его представлением и/или суждением о нем.

Однако в качестве имени картины или скульптуры название – это довольно позднее явление и, судя по происходящему на наших глазах, явление преходящее. В истории европейского искусства генезис названия следует, очевидно, искать в первых веках христианства, когда возникли тайные криптограммы катакомбных служителей новой веры. Древнейшая христианская символика – крест, рыба – это и изображение, и его символ одновременно, и тайный шифр – за этими знаками стоит и актуальная социальная реальность, и сакральное предание. В храмовых росписях, иконостасе и отдельных ликах святых изображение выступает как комментарий к Священному писанию, вторично по отношению к сакральному слову, то есть по существу выполняет функцию названия/описания. В европейской живописи нового времени название, наоборот, вторично по отношению к изображенному, то есть соотношение тест/комментарий переворачивается на 180 градусов. Это связано с десакрализацией искусства: теперь зритель смотрит на изображение как в окно мира, в противоположность иконе как изображению, трансцендентная сущность которого зрит обращенного к нему верующего.

Между этими двумя полярными ситуациями пролегает буферная зона, почти уравнивающая в отношении функции называния изображение и слово. Имеется в виду барочная эмблематика, в которой визуально-вербальный синтез образует взаимообращенное двуединство означиваний. В русском искусстве низовое барокко породило лубок – картинки с параллельным текстом шутливого или нравоучительного содержания, в котором баланс комментария равномерно распределился между изображением и словом. Однако только в новое время, когда возник феномен авторства, пространный и зачастую художественный по своей роли вербальный комментарий сократился до лаконичного названия, предназначенного для выражения сути изображенного.