Отношениям между детьми издатель придал фривольный характер (Пчельникова А.А. Путешествие для открытий, предпринятое Настей и двоюродным братом Колей. Рис. А. Фрелиха. Изд. М. Вольфа. 186-?)

Воспитание целомудрия начиналось с раннего детства. Назидательные истории давали тому примеры. В одной из них бабушка Кати полагала, что маленьким девочкам рано стыдиться. Воспитанная таким образом малютка умывается перед окном, не задернув занавеску (Ростовская М. "Смех и горе"). Свидетелем детской небрежности стал студент, "очень скромный молодой человек". Увиденное вызвало его порицание: "Этой барышне уж лучше было на улицу выйти умываться". Горничная наставляет девочку: "Разве можно порядочной девушке мыть и полоскаться под самым окном?", но Катя лишь отмахивается от ее слов. Финал истории предсказуем: студент является в дом Кати, и теперь даже строго застегнутое платье не может спасти девочку от жгучего стыда.

Зачастую риторика стыда находилась в противоречии с укладом российской жизни: дети становились свидетелями фривольностей и двусмысленных разговоров взрослых. О распущенности и словесной несдержанности в русском семействе писали многие мемуаристы. Так, в воспоминаниях Т. Пассек приведен эпизод из ее детства, характерный для жизни общества первой половины XIX века. "Поговорив с сыном, баронесса обняла меня, спустила с моих плеч тюлевый белый шарф, обращаясь к нему сказала: "Посмотри-ка, Коля, какие у нее прелестные плечики!" Двусмысленная похвала телесным достоинствам девочки воспринималась окружающими как "пикантная игривость"".

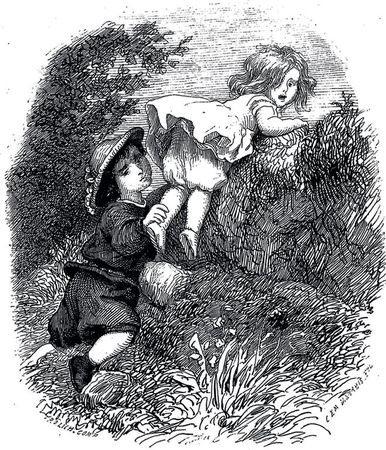

Фривольность проникала и в детские книги. Чего стоили иллюстрации, изображавшие маленьких девочек в коротких платьицах и кружевных панталончиках! Подчеркнутая кукольность героини и комизм ситуации служили оправданием для игры с недозволенным. Поэт восклицает:

Взгляните на нее! Она

Премиленький ребенок:

Застенчива, добра, смирна,

Как маленький ягненок.

Когда же встретит ручеек,

То не поищет броду,

А юбочку прибрав, да скок!

И прыгнет через воду.

Художник изображает вздернутую юбочку и кружевные штанишки "ягненка". Такие издания предназначались для чтения маленьким детям, но, как и всякая игра с запретным, вызывали улыбку удовольствия у взрослых.

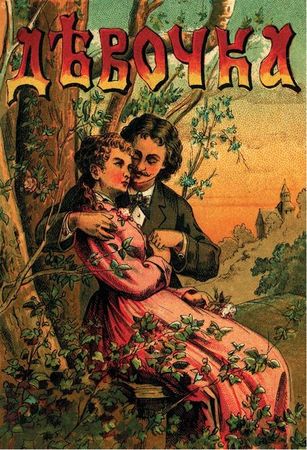

Эротические коннотации, связанные с образом девочки, манят читателя с обложки книги (Девочка, которая долго считалась за мальчика. Роман Пол-Де-Кока. М., 1886)

Эта игра продолжалась в произведениях для легкого чтения. Их авторы смаковали сладкие мечты и приятные ощущения, приписываемые героиням с самого раннего возраста. "Остаться одной, с упоительной мечтою – он меня любит! Это мгновение может быть лучшее в жизни женщины, у которой и самая сильная страсть всегда скрывается под завесою робости" ("Тайные минуты блаженства женщины"). Большинство девиц грезило не о молодых людях, возможности общения с которыми были ограничены, а об идеальных героях прочитанных романов. Этот вид литературы восполнял скудные знания о лицах другого пола. Моралисты утверждали, что чтение романов развращает девиц и толкает их на путь порока. "Бедная девица объята нежностью и удивлением, которые ее услаждали во чтении, приходит в изумление, не находя самим делом во свете подобных сиим витязям; она бы хотела жить, как те воображаемые княжны, кои в романах всегда прекрасны, всегда почитаемы и никаким нуждам не подвержены". Считалось, что девица не способна отличить мир реальный от книжного. "Даже лучшие романы могут быть вредными, так как они наполняют душу идеальными представлениями о жизни, любви и людях – эти идеалы впоследствии не осуществляются, отчего возникают неудовлетворенные желания, пробелы и пустота в жизни – благополучие действительной жизни разрушается". Моралисты брались описывать опасные физиологические последствия чтения романов. "Кровь, текущая в жизненных составах твоих, из обыкновенного течения своего перейдет в быстрый, неукротимо-волненный перелив с одного на другое место своей удобной поместительности". Волнения страсти приводят к тому, что девица становится легкой добычей соблазнителя с говорящей фамилией Увертов.

Пока одни смаковали "женские грезы", другие вели с ними решительную борьбу. Воспитатели, физиологи и моралисты в один голос утверждали, что эротические мечтания грозят девочке нравственными и физическими болезнями. По их мнению, девочка, склонная к грезам, возбуждается и часто болеет или, наоборот, впадает в тоску, что также ведет к болезни. В Уставе о воспитании в заведениях императрицы Марии Федоровны говорилось о вреде мечтательности и способах борьбы с ее проявлениями ("девиц, которые меланхолического сложения и от забав уклоняются, ласкою уговаривать и привлекать к тому, чтобы равно с прочими участие принимали"). Во времена первых образовательных заведений для девиц от девичьих грез лечили непрерывным надзором, в эпоху позитивизма 1860-х годов спасение видели в труде, а в последующие десятилетия панацеей от эротических грез считались гимнастические упражнения.

Опасность для нравственности представляла и девичья эмоциональность – еще одно проявление греховности женской натуры. Быстрая смена настроения и непостоянство, в том числе в отношении своих кукол, свидетельствуют о будущей ветрености. В одном из произведений XVIII века мать предупреждает малолетнюю дочь: "Ты следуешь всегда минутному своему желанию вместо того, чтобы принять намерение твердое, дабы всегда вести себя порядочно". Просвещенная дама опасается, что столь же ветреной девочка будет в отношениях с мужчинами. Сегодня дочь забросила куклу, завтра она бросит мужа, и это достаточный повод для воспитательной беседы.

В начале XX века девичье непостоянство получило положительную оценку, в том числе и в книгах для девиц. Героиня детской повести игриво заявляет: "Я маленькая восьмилетняя девочка. – Говорят, что я непостоянна, потому что восхищаюсь новым куклам и не радею о старых". В эпоху наступающей гендерной свободы девичьи капризы воспринимаются как проявление женской индивидуальности. То, за что авторы предыдущих эпох предлагали высечь ребенка или выставить его на посмешище, вызывает теперь прилив нежности и поэтического восхищения.