Овладение девочкой нормами телесной и поведенческой культуры находилось под постоянным контролем родителей, гувернанток или классных дам. Княгиня Наталья Долгорукова вспоминала: "Меня за то с малу били: ходи прямо!" – в эпоху Анны Иоановны еще не были заведены уроки танцев для девиц, все решалось битьем. Во времена А. Ишимовой танцы вошли в круг обязательных занятий для девочек, хотя методы контроля оставались столь же суровыми: классные дамы часто прибегали к рукоприкладству, используя для этого линейки. Сама же Ишимова призывала детей не пренебрегать занятиями танцами, поскольку они делают человека здоровым, ловким и свободным в обществе. Для большинства родителей вопросы здоровья девочки стояли на втором плане. Врачи и физиологи сетовали на то, что танцевальная выправка и стройная осанка заменяют девочкам полноценное физическое развитие. Важнее было соблюсти сословно-нравственный телесный код, принятый в дворянском обществе. Согласно этому коду, прямая осанка и выправка у мальчиков свидетельствовали о твердости нрава и чистоте помыслов, у девочек – о послушании и добродетели. В бытовых практиках нравственное начало часто упускалось из виду, его заменяли светский лоск и высокомерный вид.

В противовес избалованным аристократкам героини назидательных историй сочетают тонкую талию и грациозную походку с душевными достоинствами. "Красота ея еще более возвышалась выражением добродушия, какое мне редко случалось видеть; проходящие не раз оборачивались, чтобы любоваться ее прекрасною талией". Прекрасная талия и добродушие на лице вкупе с благотворительностью – вот портрет идеальной героини воспитательных историй. Дополняли его полные руки и округлые локти, а также порхающая походка. Барышня подает двугривенный, спасая бедную семью от разорения. Состоятельный джентльмен заметил "красиво обутую ножку и грациозную походку" юной благотворительницы и избрал ее в спутницы жизни. Существенная разница в возрасте героев не должна смущать читательниц, важнее, что будет обеспечено материальное состояние девицы. Выгодное замужество рассматривается как награда за добрый жест, стройную фигуру и порхающую походку – последние давались труднее, чем подача милостыни.

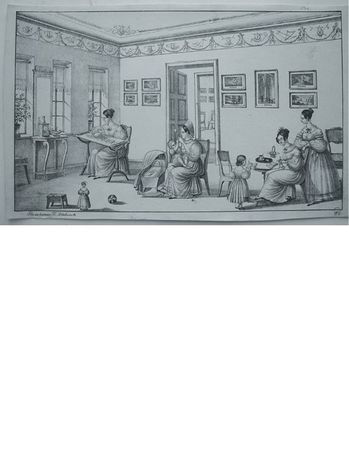

Вышколенное тело демонстрировалось на примере кукол, закрепленных на подставках: ступни ног развернуты в сторону, руки вдоль талии, спина прямая, голова высоко поднята – именно такие позы осваивались девочками на уроках танцев. Куклы-дамы с фиксирующим штырем напоминали девочке о необходимости иметь ровную, как стержень, спину. Расставленные в детской комнате куклы служили зримым примером идеальной осанки. Служить наглядным пособием – в этом заключалась еще одна функция куклы.

Следя за своей фигурой и отрабатывая походку, девица ни в коем случае не должна думать о мужчинах. Всякий интерес к лицам другого пола воспринимался как проявление ветрености и распущенности. Эти пороки завершали длинный ряд девичьих грехов, таких как "жадность, нетерпеливость, упрямство, вертопрашество". Русские авторы цитировали немецкого моралиста Х. Геллерта, автора книги "Чадолюбец": "…лучше бить до крови детей за их развратность". Назидательные издания описывали кокеток в самых мрачных тонах, сопровождая описания суровыми и далеко идущими выводами. "Кокетство означает в женщинах мерзкое и законопреступное желание нравиться мужчинам, занимать их собою и быть любимыми более прочих. Кокетка кроме безделиц, нарядов, балов и других собраний ни в чем не находит вкуса, не способна любить ничего добродетельного, глупа, ветрена, завистлива и все желание свое полагает в том, чтобы нравиться и отличаться". Риторика изданий XVIII века, обличавших кокеток, доживала свой век в кукольных "записках".

"Какую глупую рожу делает Цецилия, смотрясь в зеркало; она тщеславится своим нарядом и чрез то доказывает свою безрассудность" (Детская азбука с нравоучительными картинками. М.: тип. В. Кирилова, 1849)

Кокетство и ветреность – качества, присущие взрослым женщинам, но приобретаются они девочкой чуть ли не с колыбели. Представление об изначальной порочности женщины иллюстрируется примерами из жизни девочек четырех-шести лет от роду. И хотя их трудно заподозрить в желании нравиться мужчинам, находятся прямые свидетельства будущих пороков. Главный из них – желание девочки смотреться в зеркало. О том, что девочке свойственно нарциссическое желание любоваться своим отражением в зеркале, писал Ж. – Ж. Руссо. К этому свойству женской натуры философ относился вполне положительно, ведь привычка ориентироваться на внешний "мужской" взгляд весьма полезна для девочки. В назидательной же традиции упоминание зеркала в названии книги (например, "Золотое зеркало для детей") призвано подчеркнуть отличие "нравственных зерцал", раскрывающих внутреннюю красоту, от тех, которые показывают красоту телесную. Юная Гортензия часто красуется перед зеркалом. "Сей образец избалованного дитяти (почти порочного) походит совершенно на образец кокетки каких бы то ни было лет: потому что сии два состояния имеют между собою сходственнейшие отношения, то есть глупостию, ветренностию и надменностью". Гортензию ожидает ужасное будущее: "Кто ее возьмет за себя? Глупый и бесчестный человек". Возможность неудачного замужества являлась самым сильным назидательным аргументом в условиях семейной и социальной зависимости женщины. Иное дело Луция – девица кроткая, послушная, умная, чувствительная, благодарная и скромная. Луции всего восемь лет, но малый возраст героини не помеха для прогнозирования ее супружеского счастья: "щастлив тот, кто будет супругом Луции".