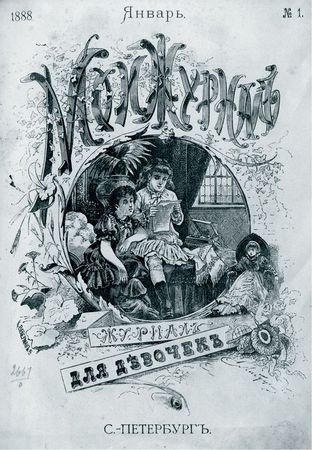

Обложка издания "Мой журнал" (изд. Н. Аловерт). Рукоделие, игра в куклы и чтение составляют досуг девочки

По мере того как обязательное девичье рукоделие уходило в прошлое, все больше поэтизировался образ юной рукодельницы, обшивающей свою куклу. В повести А. Толстого "Детство Никиты" (1921) среди картин "потерянного" усадебного рая есть описание девочки, сидящей в кресле за шитьем кукольной одежды. Очарованному мальчику рукоделие его маленькой подруги кажется священнодействием, перед которым он испытывает сердечный трепет.

Модные наряды для кукол и девиц

Восковые и фарфоровые куклы, ставшие героинями русских изданий кукольных "записок", были иностранками: их привозили в Россию из Франции и Германии. И хотя немецкие куклы были больше в ходу, чем французские, в силу относительной дешевизны, в литературе говорилось всегда о "французской" ("парижской") кукле как о подлинном образце изящества и моды (или наоборот, как о вопиющем примере безвкусия и пошлости). Авторы подчеркивали иностранное происхождение кукол, давая им имена на французский манер (Лили, Зизи, Эми, Мими, Матильда). Выбор светского имени диктовала литературная мода, а не житейская практика. В повседневной жизни дети предпочитали давать куклам "родные" имена. Так, дочь Льва Толстого Татьяна называла Машей всех подаренных дядей заморских кукол. Машами они становились в честь его дочери Марии, участницы совместных игр. Дядя покупал кукол для дочери и племянницы в лучших магазинах игрушек. У "иностранок" были прически из настоящих волос, закрывающиеся глаза, они могли говорить "мама, папа" (для этого надо было дернуть веревочку, открывавшую клапан). Иноземные игрушки приводили девочку в смущение, а знакомое имя "Маша" делало их родными.

Иностранному имени куклы соответствовал ее наряд, выполненный с французским шиком. В "записках" кукла представлялась законодательницей мод и истинной парижанкой: "Зимой и летом славлюсь я первой модницей в Сен-Жерменском предместье". Восторженные описания кукольных нарядов в книжных изданиях не были преувеличением – дорогие изделия обшивали профессиональные портнихи, в мельчайших деталях воспроизводившие элементы одежды. Для пошива кукольных одежд использовались подлинные кружева ручной работы и качественные ткани, а фасоны повторяли новинки женской моды. Специальные курьеры привозили модные картинки из Парижа – их использовали при подготовке куклы к продаже. Каждый сезон платья, шляпы и прически кукол менялись в соответствии с модой. Чем дороже была кукла, тем точнее ее наряд соответствовал последним новинкам моды. Лев Оршанский, занимавшийся историей создания и производства кукол, писал: "Дорогие игрушки сильнее подчиняются моде, чем дешевые. Изящно и богато одетая кукла меняет каждый год свой туалет. У кукол так, как у людей".

Портнихи, обшивавшие парижских кукол в разных странах Европы, учитывали национальные предпочтения в выборе одежды. Современник свидетельствовал: "…Кукла нарядом своим везде соответствует общественному вкусу; так, кукла, одетая в Лондоне, например, будет по наряду англичанка, в Вене будет немка, в Париже – француженка и т. д." Несмотря на различия в моделях одежды и разные места производства, за куклой сохранялось название "парижской" (значит, одетой по моде). Выражение "парижская кукла" стало устойчивым в русском речевом обиходе XIX – начала XX века. Так называли и дорогую игрушку из магазина, и модно одетую женщину или девочку (с отрицательными или положительными коннотациями).

Желая удовлетворить модные интересы дам и девиц, авторы кукольных историй подробно описывали наряды кукол, фасоны их платьев, цвет и фактуру ткани. Так, наряд куклы Авроры состоял из зеленого бархатного платья, турецкой шали, розового атласного капота и перчаток. Кукла-дама одета в блондовый чепец и шаль, кукла-девица причесана а la grecque в шелковом розовом платье с фуляровым передником, а другая в модной шляпке из итальянской соломки с цветами. У фарфоровой дамы "очень тонкое белье, роскошное голубое платьице, белая жакетка и белая кружевная шляпа с розовым бантиком". Даже если на кукле "простенький наряд", его описание дается весьма подробно ("перкалевое платье с фестонами, голубой кушак, бумажные чулки и полусапожки из черной лакированной кожи" – на простоту наряда указывает перкаль, ткань, из которой детям шили домашние платья).

Натурализм в описании кукольных нарядов ценился авторами детских изданий выше поэтической образности. Лишь немногие из писателей стремились к художественной выразительности. А. Ишимова поместила в "Звездочке" историю про куклу Аврору. Описанию игрушки издательница придала поэтический ореол. Восковое личико куклы "походило на лилии, смешанные с розами". Платье на кукле было чудесного розового цвета, а покрывало на голове украшали золотые звездочки. Романтическое имя куклы писательница связала с ее прелестным платьем. "Она должна называться Авророю, т. е. зарей, потому что у нее платье точно утренняя заря на небе".

Европейские романтики, чьи произведения переводились в России, избегали детальной информации о модных нарядах. Ее вносили в текст русские издатели. Так, В. Бурнашев, пересказавший для русских детей сказку Э.Т.А. Гофмана "Щелкунчик и мышиный король", включил в описание платья героини деталь, позаимствованную из модных журналов: героиня романтической сказки получила в подарок "прекрасное кисейное платьице с разноцветными лентами a la Tenella" (у Гофмана упоминается лишь тот факт, что платье было в полоску). В таких модных платьях (ряды шелковых лент нашиты по подолу платья из кисеи) юные читательницы Бурнашева приходили на детские балы.