Труд

Жители Аркаима разводили крупный и мелкий рогатый скот, а также лошадей. Вокруг города сохранились древние поля, где выращивались злаковые. По мнению Г. Здановича, жителям Аркаима было знакомо и поливное земледелие, однако Е. Кузьмина отрицает такую возможность. В радиусе 5–6 км от "города" находилось не менее 2–3 поселений, своего рода "полевые станы" для скотоводов и земледельцев, снабжавших ремесленников продовольствием.

Насколько высоко было мастерство ремесленников каменного и раннего бронзового века? Еще до открытия Аркаима и городской культуры андроновцев в Челябинской области, в карьере, была найдена выточенная из камня голова человека. По художественному исполнению работа оказалась просто ювелирной, даже специалисты стали в тупик - каким же инструментом обладал древний мастер?

Одно из основных занятий жителей протогорода - производство и обработка металла. В культурных слоях много орудий и остатков металлургического производства. Почти везде обнаружены металлургические печи. Изучение очагов плавильных печей и отходов металлургического производства дает основание считать, что в Аркаиме как выплавляли чистую медь, так и изготовляли изделия из бронзы.

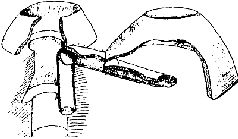

Печь андроновцев с поддувом из колодца

Медеплавильное производство - одно из основных ремесел андроновцев, живших в поселениях синташтинского типа. Урал давал богатые медью руды.

Любопытно техническое решение, позволявшее достигать высоких температур, необходимых для плавки металла. Обычно для этого применяется поддув мехами. Однако в Аркаиме (также и в Синташте) мехов не обнаружено. Пламя раздувалось каким-то иным способом. Таким способом обычно является естественная тяга. Тяга печи зависит, как известно, от высоты дымо-воздушного столба. Попытки достичь нужного жара в реконструированных печах не достигли успеха. Тогда археологи обратили внимание на то, что металлургическая печь всегда располагалась в непосредственной близости от особого непитьевого колодца и соединялась с ним канавкой, чьи размеры сравнимы с величиной дымохода. Так вот, аркаимцы сумели нарастить тяговый столб не за счет удлинения дымовой трубы (это было довольно трудоемко и ненадежно при том качестве развития строительных материалов), а наращивая столб снизу, добавляя особую поддувальную трубу, которая опускалась в колодец. По-видимому, это-то и создавало необходимую тягу. Построенная по этой схеме печь получала постоянный и достаточно сильный поддув, что позволяло достигать в топке необходимой температуры. В который раз древние преподносят нам уроки гениальной простоты!

Замкнутая медеплавильная печь по своему устройству аналогична печи, используемой в Евразии для выпечки хлеба (в том числе и русской печи). Хлебопекарная печь подобной конструкции (без колодезного поддува, естественно) известна по раскопкам трипольской культуры.

Новоселки бронзового века

Строительство поселений типа Аркаима могло проходить, очевидно, по двум основным "сценариям":

1. В новые земли своего обитания прибыло несколько родственных семей общей численностью тысяча и более человек, которым нужно как можно скорее вселиться в привычные жилища. В этом случае укрепленное поселение могло быть построено в течение всего 1–2 лет: сначала центральная часть (первый строительный сезон), а на следующий год - вторая крепостная стена с расширением "жилого фонда" в три раза.

2. Однако нельзя упускать из виду возможность того, что подобные поселения строились небольшими группами переселенцев, состоящими, по всей видимости, из молодых семей, которые покинули свой город и на некотором отдалении (например, на расстоянии одного конного перехода) строят новый. По этому "сценарию" строительство разворачивалось на 15–20 лет: сначала "молодежь" строила простую крепость (будущий детинец), а по взрослению следующего поколения - двусоставную. Еще одно-два поколения нарождаются в том же городе, после чего часть семей совершает новый выселок, закладывает новое поселение.

Система выселок хорошо известна на Руси: кто не замечал Малые Иванищи рядом с Иванищами, Новоникольские рядом с Никольскими, бесчисленные Новоселки… и т. д. На то же указывают и сказки, когда младший сын должен найти себе новое место и там основать поселение, и обычай не дробить хозяйство, а передавать его целиком старшему сыну.

Возможно, что отселение младших братьев проходило по одной схеме у славян и в родах арьев, что порядок образования новых "весей" у андроновцев был подобен тому, что мы можем наблюдать и на наших землях с древнейших времен.

Любопытно, что таким образом старший сын, а впоследствии - глава рода, оставался скотоводом или земледельцем (в зависимости от того, что для данной общности было традиционным), а некоторые из младших братьев становились воинами, героями, прославляющими свой род в "тридевятых царствах" и "тридесятых государствах". Можно сделать осторожный вывод, что от взора исследователей скрыты подлинные хранители родовых корней, которых затмевают деяния и подвиги их младших братьев.

Арья - значит "благородный"?

Популярное изложение исторической информации затруднено тем, что читателю любопытно узнать, какие народы описываются в исторических трудах. Археологи же обычно стараются избежать прямой привязки древних культур к этническим образованиям и, как правило, оперируют условными названиями (те же "андроновцы", например, или "фатьяновцы" - древние жители окско-волжского междуречья и т. д.). Подобное "абстрагирование" оправдано тем, что этническое наполнение той или иной территории редко бывает постоянным в течение двух-трех тысяч лет. Немаловажную роль при этом играют факторы как природные (засухи, похолодания, перемещение предметов охоты и др.), так и социокультурные (распространение религии, завоевания и т. п.).

Прямое возведение древних культур к современному населению в большинстве случаев ошибочно. Так, например, нельзя считать, что свастичные орнаменты II тыс. до н. э., находимые на Кавказе (см. илл. к ст. С. Жарниковой), были выполнены "протодагестанцами". С другой стороны, позднее расселение угро-финнов по землям Русского Севера частично скрыло от науки и соответственно от нас более древнее прото-арья-славянское население Приполярья. Во мнении многих почему-то установилось, что славяне поселились в приполярных областях Европы уже после угро-финнов, лишь в конце первого тысячелетия новой эры.

Выявление этнической преемственности археологических и соответственно исторических культур - дело как чрезвычайной важности, так и высочайшей ответственности. Для широкого круга любителей истории такая привязка обычно является основой их интереса к древностям своего края. Отсутствие ясных указаний на этническую принадлежность древних порождает завалы "исторического мусора" в сознании целых этнических групп, отдаляет их от подлинной истории, а значит, и от верного представления о современности (с "древними украинцами" могут поспорить разве что "древние американцы").

Слово "арья" часто переводят с санскрита как "благородный". Это слово никогда не употреблялось самими арьями в качестве своего родового или племенного имени. В западную литературу этот термин вошел из литературы индийской, где он применялся в отношении пришлых индоиранцев, которые считали себя "благородными", светлокожими и прямоносыми в отличие от темнокожего и довольно плосконосого местного населения австралоидного типа. Настоящие же названия арийских племен во множестве сохранились в Ведах, Авесте и индийском эпосе: бхараты, кауравы, пауравы, дарада… Сами индийцы, кстати, называют свою страну Бхарата. Таким образом, слово "арья" употребляется здесь условно, в силу традиции, по недоразумению установившейся в науке.

Что касается андроновцев, историческое знание, обогащенное исследованиями по множеству направлений (археология, сравнительная лингвистика, топонимика и т. д.), по-видимому, уже в состоянии ответить на вопрос об их отношении к более поздним жителям евразийских степей.

Многие специалисты, занимающиеся изучением древнейшей истории арьев вообще и андроновцев в частности, не могли в свое время с уверенностью определить их языковую принадлежность. Е. Кузьмина, проследив и сопоставив длинный ряд основных элементов культуры, пришла к выводу, что "…хозяйство, быт, социальный строй, ритуал и верования носителей андроновской культуры полностью соответствуют картине, реконструируемой по языковым данным для индоиранцев, что дает основание признать андроновцев носителями индоиранской речи". Поскольку в науке уже давно принято называть древних арьев (еще до их прихода в Индию и Иран) индоиранцами, для нас также стало возможным именовать андроновцев приуральских областей арьями.

Судьба андроновцев хорошо известна. Покинув южнорусские степи и Приуралье, они оставили здесь своих потомков - скифов, которые сохранили и их облик и образ жизни. В указанной книге Е. Кузьмина приводит исчерпывающие материалы по сопоставлению всех доступных данных о культуре скифов и арьев-андроновцев. Совпадения здесь разительны и неопровержимы. Полное сходство обнаруживается в следующем: тип хозяйства - скотоводство с совершенно совпадающим набором видов скота; размещение в поселках; широкое распространение металлургического производства (главным образом медеплавильное дело. - Ф. Р.); отсутствие городов, храмов, письменности, печатей со знаками и, наконец, полная одинаковость костюма (см. табл. 9, с. 335, указ. соч.). При исследовании андроновских могильников на скелетах находят остатки остроконечных "скифских" колпаков, сапог-постолов (типа кожаных чулок), штанов, кафтанов и поясов. Таким образом, облик андроновцев восстанавливается с большой достоверностью по изображениям скифов, дошедшим до нашего времени в большом количестве и в хорошей сохранности.