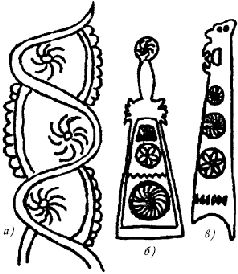

"Солнечные розетки": а) Индия (число лучей - показатель "нарастания" весеннего солнца); б, в) Русский Север

Сравним это древнее описание с тем, что пишет о полярном сиянии в конце XIX в. С.В. Максимов: "Я был прикован глазами к чудному, невиданному зрелищу, открывшемуся теперь из темного облака. Оно мгновенно разорвалось и мгновенно же засияло ослепительными цветами, целым морем цветов, которые переливались из одного в другой, и как будто искры сыпались бесконечно сверху, искры снизу, с боков… Вот обольет всю окольность лазоревым, зеленым, фиолетовым, всеми цветами красивой радуги, вот заиграют топазы, яхонты, изумруды" [109].

Не правда ли, удивительно похожи эти описания, разделенные многими тысячелетиями?

Вероятно, именно как непостижимое, чудесное явление верховного божества поклонившимся ему людям, жителям приполярных областей Европы, где только и можно на побережье Белого и Баренцева морей увидеть такое яркое и многокрасочное зрелище, так как ближе к полюсу северное сияние более однообразно, а южнее - вообще явление крайне редкое.

С.В. Максимов отмечает, что на побережьях Белого и Баренцева морей "сполохи" сопровождаются пронзительным звуком. Такое явление характерно именно для этих широт и не встречается больше нигде. Это указание неоднократно встречается в описаниях путешественников и исследователей арктических областей.

Но не только на непрерывную ночь, но и на непрерывный день имеются указания в Ведах. Вблизи полюса наблюдается, как солнце, поднявшись на определенную высоту над горизонтом, останавливается, стоит на месте и затем идет назад. В Ведах говорится: "Свою колесницу бог Солнца остановил посредине неба". Этот образ невозможно объяснить иначе, кроме как тем, что движение солнца наблюдалось в северных широтах.

Н.Р. Гусева в ряде своих работ подчеркивает, что "со времен пребывания арьев в Заполярье лунный календарь играл решающую роль в исчислении месяцев… В полярных областях луна в дни полнолуния проходит через "точку севера" 13 раз в год, а значит, и весь год делится на 13 лунных месяцев… В Ригведе и других памятниках древней литературы луне посвящено столько гимнов и столько предписаний с ней связано, что до сих пор в сознании жителей этой страны (Индии. - С. Ж.) культ луны занимает первенствующее место по сравнению с культом солнца - даже многотысячелетнее занятие земледелием не смогло поколебать это соотношение…" [36].

Среди удивительных феноменов земли арьев, описанных в Ведах и Авесте, есть один, исключительно важный, который уже почти столетие привлекает к себе самое пристальное внимание исследователей - это священные горы прародины арьев: Меру в индийских преданиях, Хара - в иранских.

Вот что поведали о них древние предания.

На севере, где находится "чистый, прекрасный, кроткий, желанный мир", в той части земли, которая "всех других прекрасней, чище", обитают великие боги: Кубера, бог богатства, семь мудрецов сыновей бога-творца Брахмы, воплотившихся в семь звезд Большой Медведицы, и, наконец, сам владыка Вселенной Рудра-Хара, "носящий светлые косы", "камышеволосый, русобородый, лотосоголубоокий всех существ Предок". Для того чтобы достичь мира богов и предков, надо преодолеть великие и бескрайние горы, которые протянулись с запада на восток. Вокруг их золотых вершин свершает свой годовой путь солнце, над ними в темноте сверкают семь звезд Большой Медведицы и расположенная неподвижно в центре мирозданья звезда Дхрува.

С этих гор устремляются вниз все великие земные реки, только одни из них текут на юг, к теплому морю, а другие - на север, к белопенному океану. На вершинах этих гор шумят леса, поют дивные птицы, живут чудесные звери. Но не дано простым смертным всходить на них, лишь самые мудрые и смелые преступали этот предел и уходили навеки в блаженную страну предков, берега которой омывали воды Молочного океана.

Горы, отделяющие север и белопенное море от всех остальных земель, названы в гимнах Веды хребтами Меру, а величайшая из них - Мандарой. В Авесте это горы Хара с их главной вершиной горой Хукарья. И так же, как над горами Меру, над Высокой Харой сверкают семь звезд Большой Медведицы и Полярная звезда, поставленная в центре мироздания. Отсюда, с золотых вершин Высокой Хары, берут начало все земные реки и величайшая из них - чистая река Ардви, ниспадающая с шумом в белопенное море Ворукаша, "имеющее широкие заливы, широко изрезанное". Над горами Высокой Хары вечно кружит "быстроконное" солнце, полгода длится здесь день, а полгода - ночь. И только самые смелые и сильные духом могут пройти эти горы и попасть в счастливую страну блаженных, омываемую водами белопенного моря-океана.

О великих северных горах писали и древнегреческие авторы, которые считали, что эти горы, названные ими Рипейскими, протянулись с запада на восток по всему северу Европы и были северной границей Великой Скифии. Так они изображались на одной из первых карт земли - карте VI в. до н. э. Гекатея Милетского. О далеких Северных горах, протянувшихся с запада на восток, писал "отец истории" Геродот. Сомневаясь в невероятной, фантастической величине Рипейских гор, и Аристотель тем не менее верил в их существование, был убежден, что к северу земля поднимается, так как солнце там ниже, чем на юге, и с этих гор стекают все самые большие реки Европы, кроме Истры-Дуная. Такое убеждение подкреплялось вполне логичным выводом о том, что реки всегда текут с гор вниз и никогда не текут вверх в горы. За Рипейскими горами, на севере Европы, помещали древнегреческие и древнеримские географы Великий Северный, или Скифский, океан.

Вопрос о том, где же находятся эти горы, долгое время никак не разрешался. Было высказано предположение, что создатели Авесты и Ригведы воспели в своих гимнах хребты Урала. Да, действительно, Уральские горы находятся на севере по отношению к Индии и Ирану.

Да, богат Урал золотом и самоцветами, далеко к замерзающему северному морю протянулся он. Но только и Авеста, и Ригведа, и античные историки постоянно повторяли, что священные Хара и Меру - Рипейские горы протянулись с запада на восток, а Урал ориентирован строго с юга на север. Все - и Авеста, и Веды, и Геродот, и Аристотель утверждали, что Великие северные горы делят землю на север и юг, а Урал - граница запада и востока. И, наконец, не берут начало с Урала ни Дон, ни Днепр, ни Волга, не являются отроги Урала той границей, где разделяются земные воды на текущие и белопенное северное море и впадающие в южное море. Так что Урал, видимо, не разрешил древнюю загадку. Однако здесь не все так просто. Дело в том, что привычный для нас сегодня единый Уральский хребет стал называться так, как многие считают, только с середины XVIII в. (от башкирского названия Южного Урала - Уралтау).

Северная же часть Уральских гор издавна называлась Камнем или Земным поясом. В отличие от Южного Урала, протянувшегося с севера на юг в меридиональном направлении, Приполярный Урал, где отдельные вершины поднимаются более чем на 1800 м над уровнем моря, а общая ширина горной полосы достигает 150 км (на 65° северной широты), имеет северо-восточное широтное направление. От так называемых трех камней отходит Тиманский кряж, который лежит на одной широте и - что крайне важно здесь отметить - объединяется с Северными Увалами, возвышенностью, протянувшейся с запада на восток. Именно здесь, на Северных Увалах, находится главный водораздел бассейнов северных и южных морей.

Выдающийся советский ученый Ю.А. Мещеряков называл Северные Увалы "аномалией Русской равнины" и, говоря о том, что более высокие возвышенности (Среднерусская, Приволжская) уступают им роль главного водораздельного рубежа, делал следующий вывод: "Среднерусская и Приволжская возвышенности возникли лишь в новейшее (неогенчетвертичное) время, когда Северные Увалы уже существовали и были водоразделом бассейнов северных и южных морей". И даже более того, во времена каменноугольного периода, когда на месте Урала плескалось древнее море, Северные Увалы уже были горами" (Мещеряков Ю.А. Рельеф СССР. М., 1972).

Северные Увалы - главный водораздел рек севера и юга, бассейнов Белого и Каспийского морей - находятся там, где на карте Птолемея (II век н. э.) помещены Гиперборейские (или Рипейские) горы, с которых на этой карте берет начало Волга, названная древним авестийским именем Ра или Рха. Но по древнеиранской традиции исток этой священной реки находится на горах Высокой Хары, на "золотой вершине Хукарья". И здесь стоит привести сообщение арабского ученого Ал-Идриси (XII в.) о горах Кукайа, которые он в своей "Географии" помещает на крайнем северо-востоке Европы и которые аналогичны Рипейским горам античных географов, а также горе Хукарья Авесты. Ал-Идриси, рассказывая о горах Кукайа, с которых берет начало река Русиййа, отмечает, что в "упомянутую реку Русиййа впадает шесть больших рек, истоки которых находятся в горах Кукайа, а это большие горы, простирающиеся от моря Мраков до края обитаемой земли… это очень большие горы, никто не в состоянии подняться на них из-за сильного холода и постоянного обилия снега на их вершинах".