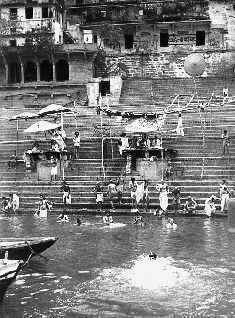

Одно из древнейших в Индии мест священных омовений - воды Ганга у г. Варнаси

Язычники поклонялись всем сезонным переменам в природе, что было связано с моленьями об успехе в хозяйстве, и молились о желательной погоде каждого календарного хозяйственного дня. Это вошло в православие путем придания церковью каждому дню года покровителей-святых (или связывания с каждым днем какого-либо события житийного характера). Это еще один факт двоеверия в православии. Приведем лишь несколько примеров, имеющих хозяйственное значение "дней именин": лошадей - в день Флора и Лавра, всего скота - в день святого Власия (Власьев день), птиц - в день Благовещения, пчел - в день Зосимы-Савватия, красной ягоды - в день Акулины и т. п. Православие многое почерпнуло из доброго и заботливого отношения язычников к природе. С этим связано и весеннее вербосвятие, и украшение в Троицын день церквей и домов ветками березы и других деревьев (лиственных пород) и травами, а на Рождество хвойными деревьями, - это след культового почитания божеств растительного царства. Примирительный шаг церкви навстречу язычеству явно видится и в том, что на время созревания яблок и откачки меда был "назначен" Духов день, не один "день Спаса".

С поклонением природе и двоеверием связан и местами сохраняющийся в деревнях обычай постегивания веткой вербы скота, впервые выгоняемого весной на пастбище, а также троекратный обнос этого стада решетом с житом и иконой Георгия.

Празднику Купалы - дню летнего солнцестояния, так сказать, серединного стояния солнца, было придано имя Иоанна Крестителя, и этот день стал называться праздником Ивана Купалы.

Праздник середины лета вошел в христианство во многих своих языческих проявлениях. Вера в целебную силу трав, собранных в эти сутки, опиралась на известное издревле знание целебности тех или иных растений, и если поначалу церковники запрещали пользование ими, объявляя это колдовскими чарами, то впоследствии именно церковь признала их полезность и ввела их в обиход прихожан, утвердив обряд благословения трав. Равно и окуривание дымом от сжигаемых растений, лечебную силу которого народ признавал всегда и упорно не отказывался от этого обычая, нашел свое прочное место в церковных службах в форме широкого применения воскурения ладана.

Характерной чертой слияния христианства с язычеством служит и то, что считающиеся колдовскими заговоры и заклинания, которые до наших дней живут в ритуальной народной практике русских, постепенно включили в себя молитвы (или их отрывки) и церковные возгласы. Автору этих строк приходилось видеть, как женщины, которым молва приписывала владение силами волшебства, начинали свои заговоры со слов "во имя Отца и Сына и Святого Духа", а заканчивали или возгласом "аминь", или словами "да поможет Пречистая" либо "да расточатся враги Божьи". Наиболее эффективными обычно считаются заговоры, произносимые в дни некоторых больших церковных (бывших языческих) праздников, в дни Святок и под Рождество.

Все здесь сказанное, понятно, вовсе не направлено к осуждению самого факта впитывания христианством древних народных верований и обычаев. Единая религия была необходима объединившейся к концу X в. Руси, и следует признать, что великую мудрость проявили русские христианские вероучители, не отталкивая от церкви все, что было близко, дорого и привычно народу, в жизнь которого внедряли новую религию, хотя и вспыхивали иногда острые конфликты между церковнослужителями и волхвами. Волхование существовало отдельно от церкви много веков - оно было известно еще во времена Ивана Грозного, но постепенно перешло в руки гадателей и колдунов, скрывшись в народной толще.

Здесь уместно вспомнить и о таких живущих в народе фактах язычества, как вера в приметы, стремление отчураться и оградиться от сглаза и нечистой силы ("чур меня!", "тьфу-тьфу через левое плечо" и т. п.), как привычное нам "постучим по дереву" или заклинательный показ молодому месяцу серебряной монеты в надежде на его помощь в обретении богатства, да и многое-многое другое в этом же роде.

Прошлое - ключ к настоящему

И память о Деве-Птице

Долетит до иных столетий.

Н. Гумилев

Прилегла на берег размытый

Голова русалки больной.

А. Блок

В современной нашей жизни механическое возвращение к язычеству, как это пытаются сделать некоторые сектанты, выдающие себя за ревнителей славянского прошлого, абсолютно исключено. Как указывается выше, кое-где сохраняются еще пережитки язычества, но многое вошло в практику православия, закрепилось в сознании православных людей и вне православия уже немыслимо.

Давайте же как можно пристальнее вчитаемся в слова Б.А. Рыбакова, этого великого русского ученого, обратившись к его широко известной книге "Язычество древних славян", выдержавшей неоднократные переиздания (мы будем отсылать читателя к изданию 1981 г.).

Автор неоднократно обращался к поиску аналогий с другими вероисповеданиями и даже к слабо еще изученной мифологии индуизма. Он анализировал с известной долей осуждения то обстоятельство, что "христианская Церковь подавила языческие представления как враждебные новому вероучению". В результате этого до нас могло не дойти значительное количество древнейших традиций, обычаев и верований, которые могли бы помочь современным исследователям составить более точные представления о многих процессах, протекавших некогда в истории человечества в целом и славян в частности.

Так, на первых же страницах своей книги он говорит: "Славянское язычество - часть огромного общечеловеческого комплекса первобытных воззрений, верований, обрядов, идущих из глубин тысячелетий и послуживших основой позднейших мировых религий".

И далее поясняет тут же: "Нет более туманного и неопределенного термина, чем язычество; возникнув в церковной среде, он первоначально означал всё дохристианское и нехристианское; им покрывалась и ведическая гимнография Индии…

Резкое противопоставление язычества христианству ведет нас к церковной проповеднической литературе и не имеет ничего общего с истинным положением вещей, с наукой о религии" [141, с. 3]. Автор указывает, что "нужно отрешиться от его узкого церковного понимания и помнить о его полной условности".

Настоятельно напоминая о роли древности, автор пишет: "…Мировоззрение и религиозные представления славян начали формироваться в весьма отдаленные времена, что неизбежно требует экскурсов в глубины первобытных эпох" [141, с. 4].

Нам необходимо здесь подчеркнуть, что мы приводим столь много цитат из ценнейшего исследования Б.А. Рыбакова для того, чтобы ознакомить читателя с достоверными данными об этой форме верований, с данными, собранными и систематизированными нашим крупнейшим специалистом. Это необходимо сделать, так как все мы почти ничего не знаем об этих верованиях. После крещения Руси столько авторов стало писать о язычестве и так по-разному его оценивать, что наши представления о нем далеко отошли от истинных знаний о верованиях наших предков. И следует сказать, что в этих описаниях и в выводах столь многих авторов царила разногласица, и их споры часто носили чисто схоластический, отвлеченный характер, на что и обращаетБ.А. Рыбаковвнимание читателей:

"…Проблема эволюции языческого мировоззрения на протяжении тех тысячелетий, которые предшествовали принятию христианства, почти не ставилась. Отмечалось лишь выветривание, ослабление язычества, переходившего в "двоеверие".

А между тем уже древнерусские книжники XI–XII вв., писавших о язычестве, окружавшем их, пытались заглянуть в историю славянских верований и показать различные стадии их в глубокой древности. В русских источниках времен Киевской Руси трижды ставился вопрос о периодизации язычества.

Первое рассуждение, предваряющее пересказ Библии, но созданное самостоятельно и даже противоречащее ей, мы находим в так называемой "речи философа" греческого миссионера, приехавшего в Киев для того, чтобы склонить князя Владимира к крещению. "Речь философа", известная нам по "Повести временных лет" (под 986 г.), написана в форме диалога князя и проповедника: философ сжато и деловито изложил Ветхий и Новый Завет и основные принципы христианства. По его словам, люди впали в язычество после разрушения богом Вавилонской башни, когда они "разидошася по странам и кождо своя норовы прияша". Первая стадия воззрений - культ природы… [141, с. 8]

…Вторая стадия связана с изготовлением идолов и человеческими жертвоприношениями, чем занимались отец и дед библейского Авраама" (с. 9).

Далее академик пишет, что эти стадии или этапы освещались по-разному в разных источниках, и указывает, что "они получились у летописцев и при рассмотрении русской истории", так что в VI в. н. э. еще ничего не говорится об идолах, однако: "…по археологическим данным мы знаем, что идолы у полян и "прочих поганых" (например, у бужан) существовали уже в III–IV вв. до н. э., но летописец, говоря о далекой от него славянской старине, решил привести древние верования своих предков к той схеме, которая изложена в "речи философа".