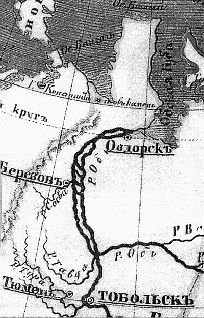

На этой старой русской карте четко обозначено двойное русло реки Обь

Об Ардви-Суре в Авесте говорится, что она впадает в море Ворукаша всей "тысячью протоков и тысячью озер".

Тысячи протоков у южных рек найти на карте не удалось, а вот бассейн Оби, его низменные земли оводняются несчетным количеством рек и ручьев. Что следует понимать под словом "протоки" в переводах? Воды Оби пополняются многими ее притоками и множеством больших и мелких притоков этих ее главных притоков, и она несет все обилие этих вод к морю. Обилием озер тоже отмечена Западная Сибирь, и Обский край называют Озерным краем, а значит, указание Авесты относится совершенно очевидно к такой реке, как Обь, и даже больше того - именно к этой реке.

Название реки Ардви-Сура определяется в переводах не всегда одинаково: в 3 й строфе Абан-яшта сказано, что она величиною равна "всем водам, вместе взятым", и что она "длиною равна всем водам, по земле текущим". Если сравнивать Ардви-Суру, считая ее Обью, с такой рекой, как Амударья (что широко принято), то становится ясным вывод по всем приведенным соображениям, что в Авесте воспета река Обь.

О пребывании именно на севере богини по имени Ардви-Сура сообщает еще один существенный факт, которого ведь нельзя не заметить. И даже два важных факта. Про нее говорится, что у нее "прекрасны руки белые в просторных рукавах" (Абан-яшт) - не следует ли нам понимать под этими "рукавами" множество притоков воспеваемой реки? (Ведь и мы называем притоки рек рукавами.) Известно, что именно Обь изобилует "рукавами", и местность протекания этих "рукавов" широка и просторна.

И не только это напоминает Обь как известную нам реку, но и то, что "бобровую накидку надела Ардви-Сура из шкур трехсот бобрих, четырежды родивших" (Абан-яшт, 129), и тут же поясняется, что эта накидка должна была казаться "покрытой золотом и полной серебром" (вспомним Пушкина: "Морозной пылью серебрится его бобровый воротник"). Дело в том, что указанной в яште окраски бобры могут достигнуть только на четвертом году жизни, и это значит, что авторы яшта были хорошо знакомы с жизненными циклами этих животных. Эта черта безотказно свидетельствует об их длительном пребывании в местах, где водятся бобры, т. е. на северных землях. Поэтому тоже следует, видимо, отказаться от предположения, что Ардви-Сура - это Амударья, в области протекания которой бобры не водятся.

Истоки Ардви-Суры возводятся в Авесте к некой горе Хукарья, что "поднялась высоко в рост тысячи мужей", где ей постоянно льют влагу "Дождь и Ветер и Облака и Град" (вероятно, под этим словом "Град" следует понимать высокогорный лед). Эта гора не уточнена в исследованиях, но нам следует вспомнить о том, что две реки, образующие Обь, а именно Катунь и Бия, берут свое начало на Алтае, на высоте в 4 тыс. метров. Вспомним и о том, что протяженность Оби равна 3650 км, тогда как у Амударьи она измеряется 1450 километрами.

В завершение скажем еще раз о том, что все вышеуказанные соответствия и прямые схождения ираноязычной и индоязычной форм речи, все совпадения терминов и описаний, относящихся к состоянию природной среды высоких широт, все единообразие мифорелигиозных представлений - все эти указания, содержащиеся в Авесте и Ригведе, подтверждают факт некогда существовавшего единства групп носителей этой речи. Это единство могло складываться на общей для них территории Заполярья или на крайне близких участках этой территории. Следует подчеркнуть и то, что представители обеих групп относятся, по мнению антропологов, к так называемой нордической (или северной, или европеоидной, или приледниковой) расе. За те тысячи лет, в течение которых обе группы двигались вдоль Урала, многие элементы их речи, их мифопредставлений и наименований богов изменились, но часто не до полной неузнаваемости, что и дает возможность исследователям искать и находить возможности их сопоставления.

Проблемной для историков остается задача описания и аналитической оценки тех строф Авесты, в которых довольно часто упоминаются боевые стычки одних "арийцев" с другими. Если ираноязычные арьи осознавали лишь себя "арийцами (ариями)", то кого они стремились побеждать и истреблять под этим же наименованием? Чьи страны в гимнах называли арийскими странами? Пожалуй, единственным напрашивающимся ответом на этот вопрос может явиться предположение, что битвы арьев Авесты разгорались, вероятно, с арьями Ригведы при встречах на землях южнорусского Приуралья и в близких к ним степях Восточной Европы. Примеры стремления к победам выражаются в Авесте в форме молитв, обращенных к Ардвисуре, к могучей звезде "Тиштрии" и к богу Митре, которых просят о помощи в боях [5]:

Вот так они просили…

Чтоб воинов арийских

Мы поражали сотню…

На мириад - без счета.

(Ардвисур - яшт, 58)Когда, о Заратуштра,

О Тиштрии блестящем

Помыслят арьев страны…

Не нападет ни войско…

(Тиштр-яшт, 56)Свершать пусть возлиянья

Ему арийцев страны…

И пусть скотину варят

Ему арийцев страны.

(Тиштр-яшт, 58)

Исследователи не приходят пока к однозначному выводу о том, кем были арьи, враждебно ведущие себя по отношению к ираноязычным арьям, но, повторяем, наиболее вероятным может быть ответ, что речь в этом памятнике ведется об арьях Ригведы, которые, как выше описано, овладели и приемами коневодства, и, главное, умением строить боевые колесницы и управлять ими.

Что касается уровня этого мастерства в среде ираноязычных арьев, трудно, как и в случае с индоязычной группой, определить дату начала развития у них коневодства. Если снова обратиться к Авесте, то появляется возможность уверенно говорить, что коней они тоже разводили, знали их качества и использовали их в упряжках боевых колесниц. Судя по упоминаниям о воинских контактах представителей обеих ветвей арьев, описываемых в Авесте, можно полагать, что в процессе развития скотоводства у ираноязычных арьев протекало и разведение лошадей - в описаниях встречаются указания на их масть, рост и боевые качества, но на каком этапе своего развития достигли они совершенства в этих занятиях, сказать трудно.

Обратившись снова к Авесте, найдем многие упоминания и о конях, и о боевых колесницах, и более того - найдем и сравнение коней с верблюдами, явно возникшее в гимнах на позднем этапе распространения этой группы арьев уже на значительно более южных землях, чем восточные и южные отроги Урала с прилегающими к ним областями. Но это указание не помогает определить время сложения более ранних этапов развития коневодства. Обратившись к источнику, находим в ряде гимнов упоминания о лошадях, иногда очень поэтичные и образные, говорящие и о ценности лошади, и о теплом к ней отношении ее владельцев и, главное, воинской прослойки общества: "Так, например, в гимне, Ардвисур-яште, о руках богини говорится, что "они сильней, чем кони", что ей приносят в жертву "сто жеребцов", что любое из тысячи ее озер "за сорок дней объехать успеет только всадник на добром скакуне"". В "Тиштр-яште" звезда Тиштрия "коня вид принимает, прекрасного и белого с ушами золотыми и в золотой узде". Вот это упоминание о золотой узде показывает, что знали и оснастку и тренинг лошадей и могли их оценивать по этим показателям. Более того, в Авесте можно встретить и неоднократные указания на знание колесничного дела и умение владеть боевыми колесницами.

В "Ардвисур-яште" просят богиню подарить владения "богатые едой и ржущими конями, с поющими колесницами, свистящими кнутами". В других строках говорится о воине, который "правит колесницей умело боевой". Да и сама богиня Ардвисура "в колеснице, узду держа, стремится", и даже тут уточняется, что "везут ее четыре одной породы белых высоких жеребца".

Завершая эти описания, можно с уверенностью утверждать, что ираноязычные арьи овладели коневодством, вероятно, на одном из не менее давних этапов своего развития, как и индоязычные арьи, и внесли в процесс сложения обширных ямной и срубной культур свой вклад в дело скотоводства в целом и коневодства в частности. Поэтому у историков нет доказательной возможности определить роль каждой из ветвей арьев в истории развития всего многоплеменного населения лесостепной и степной зон Восточней Европы.

Язык природы

Природой здесь нам суждено…

А. Пушкин

Одним из чрезвычайно важных ориентиров, указывающих на то, что индоязычные арьи изначально знали заполярные области Русского Севера, является неопровержимо доказанная древность гидронимов, не только восходящих к санскриту, но и сохраняющих свое звучание в полном с ним совпадении. Это подтверждают не только примеры, приведенные в Приложении… но и наличие характерного для санскрита окончания ряда наших северных гидронимов на слог "га", определяющий движение, расширение, достижение в пространстве и т. п. Таковы, например, названия рек Вега, Индига, Камчуга, Пинега и др., и озер - Ладога, Онега. (Следует отметить, что это суффиксальное окончание, слог "га", восходящий к санскриту, сохраняется в русском языке для обозначения ряда понятий, сопряженных с движением, нарастанием - например, дорога, телега, колымага, вьюга, шуга и др.)

Подобные гидронимы, прослеживаемые на всем пространстве Восточной Европы, ясно выявляют свое родство с санскритом вплоть до северного побережья Черного моря, что четко выявил в своих работах академик О.Н. Трубачев. Особо важна в этом плане его последняя книга "Indoarica в Северном Причерноморье" [167].