Летний дворец Кратохвиль в Богемии (1583–1589)

В 1566 году придворному архитектору эрцгерцога Фердинанда II Джованни (Хансу) Луккезе (из Лукки) было присвоено дворянство и герб, а его имя было внесено в Инсбрукские списки аристократов. Луккезе участвовал во всех строительных проектах эрцгерцога в Праге и Инсбруке. В 1563 году Фердинанд послал Луккезе в Италию, чтобы тот отобрал и принял на службу новых итальянских специалистов-строителей для участия в пражских проектах. Луккезе и его сын, тоже архитектор, последовали за эрцгерцогом в Тироль, где они руководили реконструкцией замка Амбра. Джованни Луккезе умер в 1581 году в Инсбруке. На его надгробной плите, которая сейчас находится в Инсбрукском музее, он изображен вместе со своей женой Доминикой Аосталли – уроженкой пражской ветви семьи Аосталли.

Итальянские архитекторы, скульпторы и художники являлись, помимо всего прочего, ректорами итальянской конгрегации. В этой связи можно упомянуть, в частности, имена Доменика де Босси, Пьетро делла Пасквина или художника Яна Баптисты Карневале. Пьетро делла Пасквина был к тому же членом совета Малой Страны. Нередко итальянские мастера принадлежали к цеху: так, например, Иероним Конциус был членом цеха с 1608 по 1619 год, а в 1605 году он получил права горожанина Старого города. В 30-е годы мастером цеха был еще один итальянец – Ян Доминик де Барифис.

Заключение

В отличие от иммиграции в Польшу итальянские специалисты строительной отрасли приезжали в Богемию почти исключительно из приозерных регионов, Северной Италии и Швейцарии. Их путь в Прагу часто пролегал через Вену. Итальянские мастера объединялись в строительные бригады, в основе которых нередко лежал принцип родственных связей, что, в свою очередь, давало им возможность быстро и надежно выполнять многочисленные заказы. Между отдельными группами то и дело вспыхивали конфликты, в основе которых лежала острая конкурентная борьба.

Архитектор, занимавший руководящие должности, мог выполнять несколько заказов одновременно, что прекрасно демонстрирует пример Ульрико Аосталли и его многосторонней деятельности.

Несмотря на высокую конкуренцию, итальянцы предпочитали селиться вместе и создавали в Праге, в отличие от Кракова, компактные поселения. То же наблюдалось и в других богемских городах (в частности, в Прахатице), где итальянцы принимали участие в осуществлении крупномасштабных строительных проектов. Вельшская колония в Праге в период расцвета, в конце XVI – первой половине XVII века, представляла собой урегулированное поселение с собственной инфраструктурой, унифицированными домами определенного типа и благотворительными учреждениями; браки тоже заключались в основном в своей среде. Итальянские иммигранты доминировали во всей строительной отрасли и добивались высокого социального положения, что не в последнюю очередь выражалось в количестве нобилитаций, а также во враждебном отношении со стороны чешских коллег.

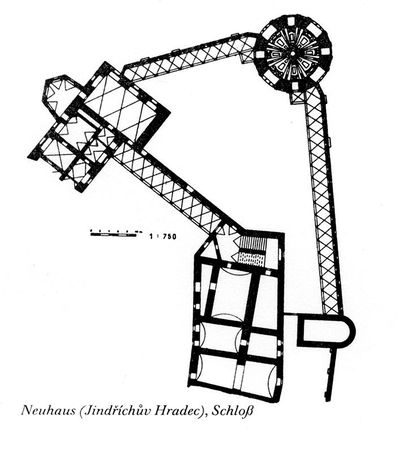

Для развития архитектуры в Богемии и Моравии решающее значение имели проекты знатных дворянских семей, при этом аристократия часто играла более важную и определяющую роль, чем королевская семья (последнее отчасти было связано с постоянными финансовыми проблемами Габсбургов). Имея соответствующее разрешение, архитекторы могли работать паралелльно как над императорскими проектами, так и над крупномасштабными заказами богемской и моравской знати. Несмотря на то что в большинстве случаев один управляющий осуществлял надзор над проведением всех строительных работ, в проектах зачастую принимали участие несколько архитекторов одновременно (иногда они сменяли друг друга). Поэтому определение единого стиля или авторского почерка многих архитектурных сооружений является достаточно сложной задачей, особенно если учесть многолетнюю продолжительность императорских строительных проектов. Скорее, подобную возможность предоставляет анализ зданий, построенных по заказу таких семей, как Пернштейны или Розенберги: столь выдающиеся постройки, как замки в Нелагозевесе, Чешском Крумлове и Нейгаузе, а также замок в Литомышле (Богемия) или Бучевице (Моравия), редко встречались среди императорских проектов. Замки и дворцы, принадлежавшие богемским и моравским аристократическим семьям, не только не уступали в роскоши императорским сооружениям, но, напротив, превосходили их в репрезентативности. В частности, это можно сказать про великолепный дворец Розенбергов в Градчине, который, собственно, в конце концов и был выкуплен императором.

План замка Нейгауз (1586–1594), арх. Бальтазар Маджи

Тем не менее погоня за репрезентативностью и роскошью продолжалось недолго – финансовые возможности заказчиков были быстро исчерпаны. В Богемии, как и в Польше, культурный трансфер не в последнюю очередь осуществлялся посредством прямых контактов с Италией.

3. Итальянцы в России

Введение

Итальянские архитекторы появились в России в последней трети XV века. Таким образом, русские князья – Иван III (правил 1462–1505) и его сын Василий III (правил 1505–1533) были, наряду с Матиашем Корвином в Венгрии (правил 1548–1490) и его соперником и впоследствии преемником, королем Богемии и Венгрии Владиславом II (1471–1516) из династии Ягеллонов, а также польскими королями этой же династии – Александром (1501–1506) и Сигизмундом I (правил 1506–1548), первыми властителями в Трансальпийской Европе, обратившимися к итальянским специалистам для визуальной легитимации своей власти. Правда, деятельность этих специалистов продолжалась лишь несколько десятилетий – с 70-х годов XV века до примерно 40-х годов XVI столетия. Но зато присутствие итальянских архитекторов в России было временем расцвета и модернизации крепостного и церковного строительства на Руси. Следующий этап интенсивного строительства крепостей, наступивший в конце XVI века, уже не был связан с участием итальянцев, и этим итальянское присутствие на Руси существенно отличалось от Польши или Богемии, где оно именно тогда достигло своего апогея. Возможно, одной из причин были разрыв дипломатических отношений с папой римским в 1528 году и соответствующее осложнение приезда мастеров из Италии.

Как справедливо указывает М. И. Мильчик, роль итальянских зодчих в русской архитектуре до сих пор углубленно не рассматривалась. Хотя проблема "итальянизмов" привлекала внимание исследователей, социальные обстоятельства жизни итальянцев в России и их взаимоотношения с местными мастерами и традициями изучены недостаточно. И, наконец, рассмотрение жизнедеятельности итальянцев в России невозможно без включения, помимо итальянского, центрально– и восточноевропейского контекстов. Ни в коем случае не претендуя на полноту, мы попытаемся рассмотреть некоторые из этих вопросов.