Знаменитое решение Верховного суда США, принятое в 1954 г. по делу "Браун против Министерства просвещения", отменило сегрегацию де-юре (юридическая), т. е. сегрегацию в школах по закону. Это было важное историческое событие. Однако сохранялась сегрегация де-факто (фактическая), осуществляемая, в частности, посредством соответствующего, расселения людей. Установление границ школьных микрорайонов и перевозка школьников на автобусах ради интеграции детей разного цвета кожи лишь в незначительной мере содействовали ослаблению такой сегрегации. В южных штатах расовая сегрегация проявляется наиболее заметно в системе высшего образования, где все еще существуют колледжи и университеты только для негров (Хэр, Свифт, 1976). В крупных городах Севера также усиливается расовое неравенство. Это обусловлено главным образом особенностями роста и распределения населения - дело в том, что огромное число негров устремилось на Север в поисках работы, и в результате в городах образовались негритянские кварталы.

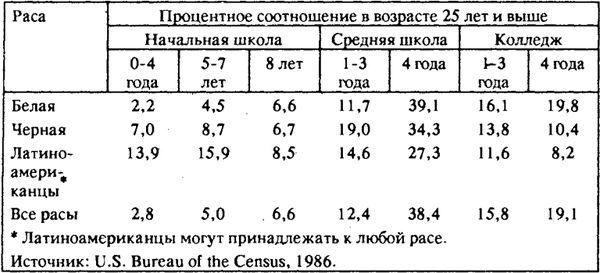

Хотя негры сегодня имеют больше возможностей получить образование, чем когда-либо прежде, уровень неграмотности среди них почти в пять раз выше, чем среди белых. Черные и латиноамериканцы оканчивают в среднем меньше классов школы, чем белые (табл. 14-1). Для многих этнических меньшинств это отчасти объясняется культурными различиями. Поскольку дети представителей этнических меньшинств воспитываются в культурной среде, которая часто находится в конфликте с господствующим обществом белых, они порой плохо справляются с тестами, выявляющими коэффициент умственного развития, которые составлены для белых детей.

Таблица 14-1. Годы, проведенные в школе до ее окончания представителями разных рас, 1984 г. Средний уровень образования в зависимости от расовой принадлежности

На основе стандартного теста умственного развития, введенного французским психологом Жаном Пиаже, исследователи показали, что проблемы групп меньшинств не связаны с недостаточным уровнем интеллекта. Все дети независимо от их расы, национальности или социально-экономического статуса имеют одинаковые интеллектуальные способности для усвоения знаний. Во многих случаях детям мешают языковые барьеры. Члены групп этнических меньшинств порой не знают литературного английского языка (важное условие успеха в школе). В других случаях может возникнуть проблема в связи с манерой обучения, противоречащей образцам поведения, сложившимся в группе меньшинства. Например, коренные американцы не поощряют чрезмерную разговорчивость детей. Поэтому дети обычно первыми не вступают в разговор, а лишь отвечают, когда к ним обращаются, и на занятиях они не склонны проявлять активность. Однако, несмотря на эти различия, живет и здравствует миф о "коренной переплавке". Многие по-прежнему верят, что бесплатное государственное образование гарантирует людям равные возможности. Как только школы признают влияние культурных различий и начнут их учитывать при подготовке стандартных учебных планов, у членов национальных меньшинств повысятся возможности получить образование (Кидвелл, Свифт, 1976).

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Обучение осуществляется обществом в целом, а не только семьями, школами или другими группами. Поскольку образование жизненно важно для социального единства, оно всегда находилось под контролем или по крайней мере под влиянием тех, кто стоит у власти (т. е. государства). Взаимосвязь между образованием и государством характеризуется степенью централизации контроля над образованием.

В Советском Союзе образование было строго централизовано. Обучение на всех уровнях находилось под контролем двух центральных министерств: Министерства просвещения и Министерства высшего и среднего специального образования. В свою очередь, министерства подчинялись Коммунистической партии и Совету Министров (Розен, 1978). Эти организации контролировали выпуск учебников, подготовку учителей и ассигнования на обучение (Волков, 1979). Их основная цель заключалась не в приобщении к знаниям максимального числа людей, а в удовлетворении потребностей государства - имеются в виду создание продуктивной экономики и строительство коммунистического общества.

В Китайской Народной Республике образование тоже централизовано. Группа исследователей, возглавляемая Кларком Керром, охарактеризовала китайцев как народ, с огромным энтузиазмом осуществляющий великую задачу всеобщего образования. Занятия проводились в школах, на фабриках, в коммунах, по радио и в телевизионных программах. В результате правительственной политики "искоренения неграмотности" уровень грамотности народа повысился более чем на 70 процентов. Как правило, правительство придает основное значение обучению и профессиональной подготовке без отрыва от производства. Это обходится сравнительно дешево и не связано с потерей драгоценного рабочего времени (Керр и др., 1978).

В отличие от этих стран американская система образования всегда была в какой-то мере децентрализованной. Федеральное правительство никогда не осуществляло прямого контроля за деятельностью системы образования на каком-либо уровне. Лишь в последние десятилетия его влияние на образование стало более заметным. Это обусловлено выделением правительственных фондов на программы научных исследований, оказанием финансовой помощи студентам, а также политическими мероприятиями, например поддержкой некоторых начинаний. Тем не менее принимаются решительные меры, направленные против вмешательства правительства в повседневный процесс обучения. Контроль за образованием в Америке сохраняется главным образом на государственном и местном уровнях. В 1979 г. местные налоги на собственность использовались для финансирования около 42 процентов начальных и средних школ. Местные педагогические советы самостоятельно решали, каким образом следует тратить эти деньги. Кроме того, американская система образования включает огромное число частных школ, которые не контролируются правительственными органами. В 1979 г. почти половина расходов на высшее образование оплачивалась за счет фондов, собранных из неправительственных источников.

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Система образования часто используется для удовлетворения потребностей экономики. Как уже упоминалось, в прежнем Советском Союзе и Китайской Народной Республике образование ориентировано главным образом на овладение навыками, которые требуются в промышленном производстве. Поэтому в системах образования этих стран главное значение придается профессиональной, технической и научной подготовке.

Гуманитарное образование, широко распространенное в США, существенно отличается от системы, сложившейся в Советском Союзе. Типичные американские четырехгодичные программы в области гуманитарных наук не используются для подготовки к определенной профессиональной деятельности. Однако во многих колледжах и университетах с гуманитарным уклоном введено практическое, техническое и профессиональное обучение. Например, в учебных заведениях гуманитарного профиля часто преподаются курсы по патронажу, журналистике и технике. Кроме того, в некоторых университетах технического профиля в условиях преобладания технических дисциплин изучаются также гуманитарные науки.

ОБРАЗОВАНИЕ В АМЕРИКЕ

Независимо от различий школы в каждом обществе можно считать формальными организациями, которые пытаются достичь определенных целей. Более того, большинство школ создано на основе бюрократических принципов. Как упоминалось в 6-й главе, термин "бюрократия" обозначает организацию, где работают на полную ставку штатные высококвалифицированные сотрудники, роли которых четко разделены. Для бюрократии характерна также строгая иерархизация власти. Школа точно соответствует этой характеристике. Четко регламентированные обязанности работников (администраторов, учителей, секретарей и специалистов в области хозяйственно-технического обслуживания) регулируются на основе кодекса правил и стандартов. Этот кодекс составляется представителями школьной власти: педагогическим советом, директором школы и др.

Во времена, когда школа состояла лишь из одного класса, не было оснований говорить о бюрократии. Часто единственный учитель выполнял многие роли: преподавателя, секретаря, уборщика и т. д. Методика преподавания определялась главным образом самим учителем, а не государством. Как только школа расширилась, превратилась в совокупность отдельных классов (1, 2, 3-го и т. д.) и уровней (речь идет о начальной и средней школе), она стала более бюрократизированной. Требования, выполнение которых давало право на получение диплома учителя, были стандартизированы. Были установлены специальные правила продвижения по служебной лестнице и повышения в должности. Обязанности распределялись в соответствии с планом работы школы.