В основе процесса усвоения правовых норм лежит изменение диспозиционной структуры личности, понимаемой как система отношений личности (Мясищев) к объектам социальной действительности. Под диспозиционнной структурой личности понимается иерархическая система установок [31] .

Установка – это особое целостное состояние индивида, предшествующее деятельности и регулирующее ее. Установка – это всегда единство побуждения и направленности. В отличие от других интрапсихологических образований установка (в том числе и социальная) не требует развернутого формулирования мотива поведения, которое она предусматривает.

Первый уровень диспозиционной структуры личности – это элементарные фиксированные установки. В правовом поведении этому уровню соответствуют автоматизированные реакции на отдельные объекты правовой действительности. Например, в случае правомерного поведения – позитивное восприятие представителей власти. Противоправное поведение предопределяется негативным восприятием тех же объектов и заключается в стереотипном реагировании на них.

Второй уровень – это социальные установки, сформированные как реакции на отдельные типичные ситуации, – ситуационные установки. Даже не зная закона, индивид реагирует на социальную ситуацию, предусмотренную нормой, определенным образом, в зависимости от того, какой модальности была сформирована установка на основе прошлого опыта – негативная или позитивная.

Третий уровень установок определяет общую направленность в той или иной сфере деятельности. Применительно к праву это отношение к конкретному закону, органам власти, иным действующим элементам правовой системы.

Четвертый уровень задает отношения к целям жизнедеятельности и средствам их реализации. Отношение к праву как целостности, способность и желание использовать предоставленные правом возможности для достижения своих целей, интересов задается именно этим четвертым уровнем диспозиционнной структуры личности.

Таким образом, в целом диспозиционная структура личности – это закрепленная в специфических психологических образованиях – установках – система отношений к различным явлениям правовой действительности.

Важным моментом в социологическом изучении механизмов действия права является понятие социального контроля. Социальный контроль может осуществляться через социализацию, через групповое давление, через принуждение [32] . Социальный контроль как элемент механизма реализации закона обладает определенными особенностями. Поскольку принуждение является квалифицирующим признаком правовой нормы, то мы специально не будем на нем останавливаться. О социализации было сказано выше. Что же касается группового давления, то применительно к праву оно обладает определенной спецификой.

Социально-психологическая социализация – это "процесс социального научения, для которого необходимо одобрение группы". Наличие в современном обществе социальных групп с разнонаправленными интересами делает возможным занятие этими группами разных правовых позиций по отношению ко всем элементам правовой системы. И в таком случае группой могут ободряться и такая правовая позиция, и такое отношение к законам, органам власти, правоохранительным органам, которые выгодны данной группе, данной общности и не соответствуют общим интересам. Возможности давления на отдельных представителей органов власти, проведение решений, соответствующих стратегии финансовых групп, отраслей, промышленных корпораций, последовательные негативные оценочные суждения о законах и иных нормативных решениях – все это формирует позицию членов группы.

§ 4. Механизм принятия юридически значимого решения

Под механизмом реализации закона, понимают процесс воплощения норм (закона) в фактическом поведении субъекта. Субъектом [33] , применяющим норму в конечном звене, может быть гражданин, организация, должностное лицо.

Социология правореализации, изучая практику применения норм, особое внимание уделяет принятию юридически значимого решения указанными субъектами.

Специфическими субъектами принятия юридически значимого решения являются должностные лица. Именно их поведение в большей мере изучается в социологии правореализации.

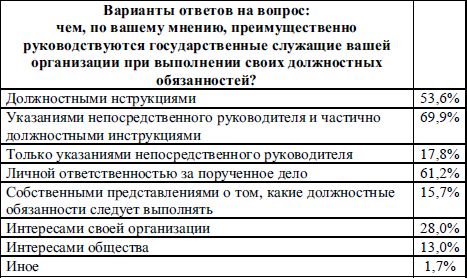

"В окончательном виде правовое регулирование получает выражение в том массиве конкретных решений, бремя ответственности за которые берут на себя должностные лица и органы, осуществляющие применение права" [34] . Совокупность этих решений и практическое воплощение их в жизнь поведением конкретных участников правоотношений – вот та форма, в которой юридическая действительность презентируется обычным гражданам. Именно поэтому в социологии правореализации особое внимание уделяется изучению факторов, влияющих на принятие решения должностными лицами. В этом плане представляют интерес приводимые ниже данные опроса.

Таким образом, можно выделить три наиболее значимых фактора принятия должностного решения:

1. Решение организатора деятельности государственного органа.

2. Нормативные акты, регламентирующие деятельность данного органа.

3. Личная оценка ситуации.

В совокупности эти факторы свидетельствуют о том, что государственные служащие в большинстве идентифицируют свою позицию с позицией государственного органа, представителями которого являются.

Результаты опроса

Государственный орган принимает решение в соответствии с его компетенцией. Поскольку процесс принятия решения на уровне государственного органа, как правило, изучается теорией управления, мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе. Тем более, что процедура принятия решения, компетенция любого органа государственной власти достаточно подробно регламентированы в положениях и иных нормативных документах. Нас интересует только социологический аспект: отношение госслужащих к роли и влиянию государственного органа на объект управления и учет позиции населения в решениях, принимаемых государственными органами. Социологическое изучение позиции госслужащих тем более важно, что, как показывает практика, в настоящее время часто встречается ситуация, когда государственные служащие не используют предоставленные законом полномочия и не принимают решения в пределах своей компетенции. Это, естественно, приводит к тому, что необходимые, назревшие решения госорганом не принимаются.

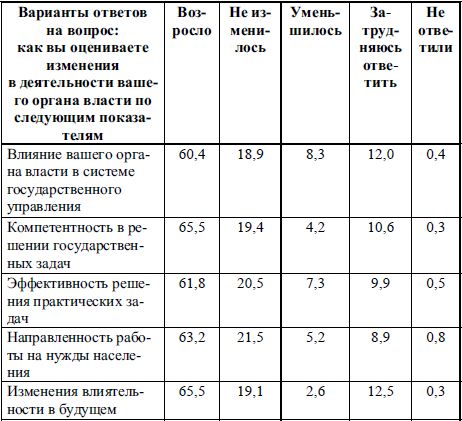

Вот как, например, расценивается государственными служащими место государственного органа в системе государственного управления по ряду показателей. Обнаруживается интересная, хотя и не очень отчетливо выраженная тенденция: компетентность решений государственного органа оценивается выше, чем степень решения практических задач, что демонстрируют приводимые ниже данные.

Результаты опроса

Что касается юридически значимых решений конкретных граждан, то их принятие связано как с общим отношением к праву, так и с оценкой конкретных законов и норм. В контексте общего отношения к праву как фактору принятия решения, прежде всего, следует остановиться на психологической структуре деятельности. Именно деятельность – это то, что непосредственным образом связывает индивида с действительностью. Анализ деятельности, ее составляющих – это прежде всего психологический анализ.

С точки зрения психологической структуры любое поведение, в том числе правовое, может быть представлено в виде деятельности, действий и операций. Одни и те же поведенческие акты могут занимать в системе человеческих деятельностных отношений разные места – деятельность, действия, операции.

Деятельность соотносится с предметом деятельности. Предмет деятельности направляет активность индивида и одновременно побуждает эту активность. Таким образом, в деятельности мотив и цель совпадают.

Второй уровень – это действия, из которых состоит деятельность. С точки зрения психологической структуры действие подчинено "представлению о том результате, который должен быть достигнут, то есть сознательной цели" [35] . В основе деятельности лежит мотив, в основе действия – цель. Таким образом, в действии функции побуждения и направленности (цель и мотив) оказываются разделенными.

Именно на стадии формирования действий происходит процесс целеобразования – сложный процесс выделения и осознания целей. Именно здесь значение права максимально.

Следующий уровень психологической структуры деятельности – это операции. Конкретизация выделенных целей всегда зависит от условий их достижения. Поэтому всякое действие "имеет свой операциональный аспект, который определяется не самой целью, а объективно предметными условиями ее достижения" [36] . Способ осуществления действий называется операцией.

При принятии решения, имеющего юридически значимые последствия, необходимо, чтобы индивид выделил фактор права. Важно, чтобы индивид осознавал факт юридической урегулированноети. При этом следование правовому предписанию может быть целью, мотивом, условием деятельности индивида. Самым прямым образом это сказывается на принятии индивидом решения о правомерном или противоправном поведении.

Помимо ориентации на право как социальную ценность, принятие решения о том или ином юридически значимом поведении предполагает знание:

– конкретной нормы, предоставляющей права и возлагающей обязанности;

– процедурных и процессуальных моментов реализации прав и обязанностей;

– полномочий и компетенции органов управления, от которых зависит реализация прав и обязанностей;

– правозащитных механизмов, позволяющих восстановить нарушенные права.