Литература

Основная

Аникеев М. "Куда ж нам плыть?" О методических пособиях к учебнику-хрестоматии по литературе. 9 класс: Программа / под ред. В.Я. Коровиной // Литература. 2005. № 1.

Беляева Н.В. Варианты примерного тематического планирования уроков литературы в 5-11 кл. // Литература: 5-11 кл.: Программа для общеобразоват. учебных заведений / под ред. В.Я. Коровиной. М., 2006. С. 109–220.

Журавлев В.П. О типологии пособий для учителя в учебно-методическом комплексе по литературе для средней школы // Литература в школе. 2008. № 10. С. 24–27.

Щукин А.Н. Лингво-дидактический энциклопедический словарь. М., 2008.

Дополнительная

Айзерман Л.С. "Гроза" без грозы // Русская словесность. 2007. № 2. С. 13–20.

Ильина И. Клетки для Герасима. Записки молодой учительницы // И.И. Ильина Белогорская крепость. М., 1989. С. 66–74.

Интернет-ресурсы:

http://lit.lseptember.ru (сайт газ. "Литература").

Тема 5. "Секреты" поурочного планирования (практикум)

Задания

Теоретический блок

1. Определите место творчества Г. Р. Державина в школьной программе по литературе (см. программы под ред. В.Я. Коровиной; под ред. Т.Ф. Курдюмовой; под ред. Г.И. Беленького, а также другие программы).

2. Составьте список литературоведческих и методических работ, посвященных изучению творчества Г.Р. Державина в школе.

3. Прочитайте стихотворения поэта, включенные в программу средних классов. Познакомьтесь с работами, в которых предлагаются методические подходы к разбору данных стихотворений. Проанализируйте эти работы (содержание и форма организации занятия; методы, приемы и формы учебной работы; формы контроля и рефлексии).

План занятия и методические комментарии к нему

1. Представление результатов самостоятельной работы.

• Данная работа может быть заменена деловой игрой. Урок-игра, посвященный изучению лирики Державина в 7 классе, проводится на первом этапе занятия (в роли учителя литературы – преподаватель; ученики 7 класса – студенты).

2. Коллективная работа над составлением плана-сценария (или развернутого конспекта) урока литературы.

• Работа ведется по предложенному алгоритму.

Алгоритм написания конспекта урока– по литературе

1. Определите общие дидактические основания преподавания литературы: авторитарные, коммуникативные; традиционные, личностно ориентированные; статус школы, класса; программа.

2. Определите место урока в данной теме, в курсе (классе), в программе по литературе.

3. Сформулируйте тему урока.

4. Определите литературоведческую концепцию урока. Отберите историко-литературный материал.

5. Определите цель и задачи урока, основные вопросы урока.

6. Определите форму проведения урока.

7. Определите главный вопрос урока, сформулируйте его как проблемный.

8. Определите основные учебные ситуации урока, их последовательность (на этапах подготовки к восприятию нового материала; работы с художественным текстом; синтеза; сообщения домашнего задания и др.).

9. Разработайте учебные ситуации. Сформулируйте выводы по каждой учебной ситуации.

10. Определите способы освоения изучаемого художественного произведения: виды чтения, пути анализа и интерпретации, какие специальные умения будут формироваться в ходе урока.

11. Продумайте систему вопросов и заданий, способствующих развитию читательского восприятия.

12. Выберите способы организации эмоциональной атмосферы урока.

13. Определите возможности формирования читательских и литературно-творческих способностей учащихся.

14. Выберите методы, формы, приемы и средства обучения.

15. Разработайте пути развития речи (устной и письменной, диалоговой, монологической).

16. Определите объем и характер изучения (развития) теоретико-литературных понятий.

17. Определите роль учителя и учащихся в уроке, объем и виды деятельности учителя и учащихся, объем репродуктивной, творческой, исследовательской деятельности, формы сотрудничества, виды "обратной связи".

18. Продумайте задания для коллективной, групповой, индивидуальной работы на уроке.

19. Определите объем и виды самостоятельной работы учащихся.

20. Продумайте пути актуализации базовых знаний учащихся.

21. Продумайте способы активизации деятельности учащихся. Разработайте несколько проблемных ситуаций и определите пути их разрешения.

22. Продумайте возможности использования внутрипредмет-ных и межпредметных связей.

23. Продумайте оборудование урока.

24. Определите общий объем знаний, умений, навыков, виды деятельности учащихся, которые будут оценены, систему отслеживания и контроля результатов обучения, форму рефлексии.

25. Определите предполагаемый темп урока.

26. Продумайте домашнее задание, инструкцию к нему.

27. Продумайте "переходы" от одной учебной ситуации к другой, для того чтобы урок приобрел стройную композицию.

28. Оформите (письменно) развернутый конспект урока литературы.

• В поурочном плане обязательно должны быть указаны: класс, программа, тема, цели, вид урока, оборудование, эпиграф (если есть).

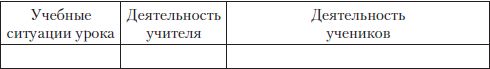

Страница листа при написании конспекта делится на три графы:

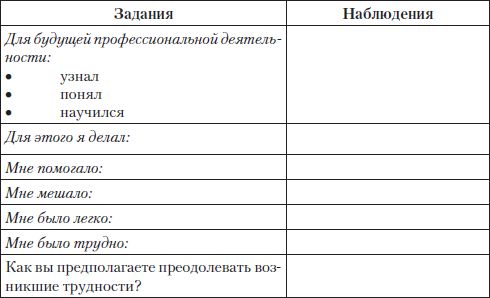

Методическая рефлексия

Раздел 4. Современный читатель-школьник как субъект литературного образования

Тема 1. Чтение как психолого-педагогическая и социально-методическая проблема

Вопросы и задания

Теоретический блок

1. Изучите "Национальную программу поддержки и развития чтения". Какие из ее положений имеют непосредственное отношение к вашей профессиональной деятельности?

2. Докажите, что проблема чтения – это проблема междисциплинарная. Подумайте, какие науки и с каких позиций рассматривают чтение? При подготовке ответа на этот вопрос опирайтесь на слова Н.И. Сметанниковой: "Чтение стало рассматриваться как процесс зрительного восприятия и процесс узнавания слов, мыслительный и познавательный процессы, процесс извлечения и создания смысла, как вид речевой деятельности, как событие и явление, связанное с текстом, чтецом и контекстом, к которому приобщаются, которому обучаются / научаются в грамотном сообществе под руководством взрослого, старшего, родителя, учителя.

Чтение реализует культурную, коммуникативную, информационную, познавательную, образовательную, профессиональную, прагматическую, развлекательную и политическую роли в обществе".

3. Познакомьтесь с фрагментом статьи И.А. Бутенко, Б.В. Бирюкова "Чтение 90-х годов: предмет раздумий, предмет исследований" (Бутенко И.А., Бирюков Б.В. Чтение 90-х годов: предмет раздумий, предмет исследований // Homo legens. М., 1999. С. 183 201) и на ее основе выделите социальные и методические аспекты проблемы чтения. Как они связаны?

4. Что, на ваш взгляд, должно изменить в методике новое понимание грамотности чтения?

"Под грамотностью чтения в данном исследовании предлагается понимать способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни общества.

Представляется, что в этом определении важен каждый из названных признаков понятия.

Слово грамотность подразумевает успешность в овладении учащимися чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования, подготовки к трудовой деятельности, участия в труде и жизни общества.

Сущность понятия составляют также признаки: понимание, рефлексия и использование. Они взаимосвязаны и обогащают друг друга. Рефлексия предполагает размышление о содержании (или структуре) текста, перенос его в сферу личного сознания. Только в этом случае можно говорить о понимании текста, о возможности использования человеком его содержания в разных ситуациях деятельности и общения.

Слова письменный текст подразумевают печатные, написанные от руки или изображенные на дисплее тексты, в которых использован естественный язык" (Цит. по: Ковалева Г.С., Красновский Э.А. Новый взгляд на грамотность По результатам международного исследования PISA-2000 // Русский язык. 2005. № 14).

5. В изученных вами работах их авторы акцентировали свое внимание в основном на психолого-педагогических и социально-методических аспектах читательской деятельности. Однако у читательской деятельности есть еще один аспект: философский (личностное самоопределение в процессе чтения), раскрытый Мерабом Мамардашвили. Познакомьтесь с фрагментом его работы "Литературная критика как акт чтения" (Мамардашвили М. К. Литературная критика как акт чтения // Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М., 1992. С. 155–162) и ответьте на следующие вопросы:

• Какую особенность читательской деятельности философ считает наиважнейшей? Почему?

• Почему М. К. Мамардашвили называет чтение "жизненным актом"?

• Прокомментируйте следующую мысль: "…искусство словесного построения есть способ существования истины, действительности… ее нельзя внушить научением и она не предшествует в готовом виде".