В последние годы "набор пособий" для ученика "пополнился" еще одним компонентом – "решебником", который включает в себя готовые домашние задания: ответы на вопросы, сочинения, доклады и т. п.

Познакомьтесь с одним из таких пособий. Сформулируйте свое отношение к данному "явлению".

• Фрагмент из пособия-"решебника" С.А. Леонова "Выполняем домашние задания учебника-хрестоматии "Литература. 9 класс":

"Владимир Владимирович

Маяковский

Послушайте!

ВОПРОСЫ

1. Что должны услышать читатели в стихотворении? Могли бы вы назвать героев этого стихотворения?

Прежде всего читатели должны услышать и прочувствовать лирический настрой поэта на постижение высокого в жизни. Зажигающиеся звезды связывают душу человека с космическим пространством.

Являясь творением Бога, они озаряют смысл человеческой жизни. Когда горят звезды, земному человеку не страшно. Маяковский создает непривычный образ Бога с жилистой рукой, напоминающий образ мудрого, опытного, много пережившего, понимающего человека. Звезды берегут земное и в том числе спокойствие человека. Среди героев стихотворения кто-то, кому нужны звезды, зажигающиеся на небе, Бог и сами звезды.

2. Можно ли считать, что "кто-то" – это и есть лирический герой стихотворения, а звезды – воплощение его мечты?

За словом "кто-то" скрывается обобщенный образ человека, нуждающегося в живом участии, защите своей духовности, озарении своего жизненного пути божественным смыслом. Звезды – это не просто мечта о прекрасном, но и путь воплощения ее в жизнь":

– Выявите "-", связанные с использованием "решебника" в школьной практике обучения литературе. Можете ли вы отметить какой-то положительный эффект от обращения учеников к таким пособиям?

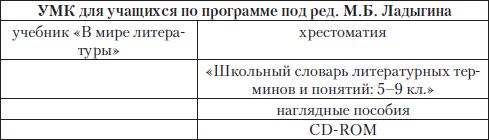

3. Коллективная работа – анализ учебника литературы, входящего в один из федеральных УМК.

• В процессе анализа учебника по литературе, а также при написании рецензии необходимо обратить внимание на следующие составляющие дидактической характеристики учебника:

I. Соответствие структуры и содержания учебника– одной из программ по литературе.

II. Реализация в учебнике присущих ему функций:

1) информационная (учебник раскрывает основное содержание образования по предмету, обеспечивает необходимой и достаточной информацией: полное и конкретное изложение обязательных и вспомогательных знаний, краткая дополнительная информация);

2) трансформационная (педагогическая переработка, преобразование, адаптация теоретических знаний в целях наилучшего усвоения в соответствии с принципами научности, доступности, учета возрастных особенностей, типа образовательного учреждения; материал отбирается, дозируется, группируется, оформляется в логике усвоения: понимание – запоминание – применение);

3) систематизирующая (систематическое и последовательное изложение материала, составляющего содержание курса);

4) функция закрепления и самоконтроля (представление возможности для закрепления изученного материала, восполнения пробелов в знаниях и умениях);

5) функция– самообразования (ориентация на углубление и дополнение знаний по той или иной теме, проблеме);

6) функция– организации внутрипредметных и межпредметных связей (установление разного вида связей между отдельными темами внутри самого предмета, создание возможности взаимодействия со смежными дисциплинами);

7) интегрирующая (создание возможности для "приращивания" к изложенным в учебнике знаниям дополнительной учебной информации из других источников: научно-популярной и справочной литературы, средств массовой информации, Интернета и т. п.);

8) координируюищя (координирует функциональное применение других средств обучения);

9) развивающе-воспитывающая (реализация духовно-ценностного влияния содержания учебника на учащихся: развитие их созидательных возможностей, воспитание высоких гражданских качеств).

III. Текст как главный компонент учебника. Разные виды учебных текстов:

Основной текст:

1) теоретико-познавательный:

– основные термины;

– анализ художественного мира писателя;

– характеристика историко-литературного процесса на том или ином этапе его развития;

– выводы и т. п.;

2) инструментально-практический:

– характеристика правил применения знаний, способов усвоения и самостоятельного поиска знаний;

– обзоры, разделы, систематизирующие и интегрирующие учебный материал.

Дополнительный текст:

– документы;

– хрестоматийный материал;

– обращение к читателям;

– биографические и культурологические сведения;

– справочные материалы.

Пояснительный текст:

– предметные введения к учебнику, разделам, главам;

– примечания, разъяснения;

– словари.

IV. Внетекстовые вспомогательные компоненты учебника:

– аппарат организации усвоения – вопросы и задания (репродуктивные, эвристические, творческие и др.), памятки, планы или инструктивные материалы, шрифтовые выделения; собственно иллюстративный материал;

– аппарат ориентировки – предисловие, примечания, приложения, оглавления, указатели.

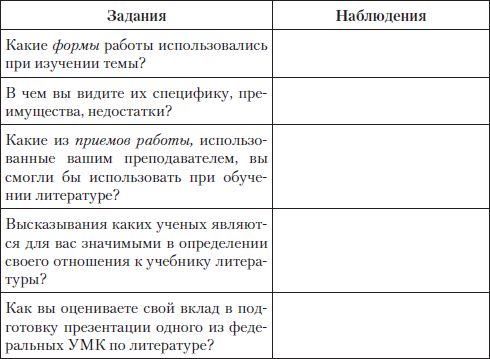

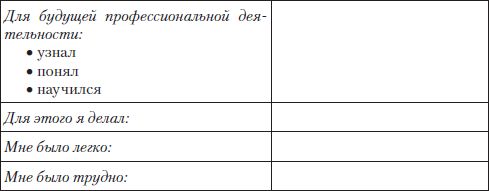

Методическая рефлексия

Литература

Основная

Бейлинсон В.Г. Арсенал образования. Учебные книги: проектирование и конструирование. М., 2005. С. 13–41.

Граник Г.Г., Концевая Л.А., Бондаренко Л.А. О перспективах расширения функции учебников // Проблемы школьного учебника. XX век. Итоги / под ред. Д.Д. Зуева. М., 2004. С. 152–166.

Журавлев В.П. Практикум как жанр учебной книги по литературе: история и современность // Литература в школе. 2008. № 9. С. 25–28.

Журавлев В.П. Звучащая учебная книга. Фонохрестоматия как компонент учебно-методического комплекта // Литература в школе. 2007. № 12. С. 20–22.

Кривошеев В. Роль исторического компонента в школьном учебнике по литературе // Литература. 2005. № 12.

Лернер И.Я. Состав содержания образования и пути его воплощения в учебнике // Проблемы школьного учебника: XX век: Итоги / под ред. Д.Д. Зуева. М., 2004. С. 47–65.

Романичева Е. "Соглашений мы как-то не помним": Еще раз к вопросу о школьном учебнике // Литература. 2006. № 13.

Романичева Е.С. Чтение, литературное образование и школьные предметные учебники // Русская словесность. 2008. № 3. С. 8–12.

Хуторской А.В. Современная дидактика: учеб. пособие. М., 2007.

Черкезова М.В. Концепция построения учебников по русской литературе // Педагогика. 2008. № 1. С. 29–42.

Чернышева И. Дискуссия об учебнике глазами наблюдателя // Литература. 2006. № 10.

Щукин А.И. Лингводидактический энциклопедический словарь. М., 2008.

Дополнительная

• Статьи, опубликованные в порядке дискуссии о школьных учебниках на страницах газеты "Литература":

5 кл.: Нимарочева С. Поговорим об учебниках, "хороших и разных" // Литература. 2002. № 33;

6 кл.: Храмцова Р. Вот почему я работаю без учебника // Литература. 2002. № 34;

7 кл.: Павлова М. Как выбрать учебник? // Литература. 2002. № 35;

8 кл.: Шапиро Н. "На всем различные вериги…" // Литература. 2002. № 36;

9 кл.: Беляева Н. "Многострадальный девятый…" // Литература. 2002. № 37:

10 кл.: Соболев Л. От Гоголя до Чехова // Литература. 2002. № 38:

11 кл.: Борисенко Н. А нужен ли учебник? // Литература. 2002. № 39; Мищерина М.А. Об учебнике по русской литературе XX века // Литература в школе. 2003. № 9. С. 54–58.

Интернет-ресурсы:

http://lit.lseptember.ru (сайт газ. "Литература");

www.edu.ru (образовательный портал, на котором размещены: стандарт по литературе (2004 г.) и проект нового ФГОСа; перечень учебников по литературе, разрешенных и допущенных МО РФ к использованию в учебном процессе; демонстрационные варианты ЕГЭ и др.);

http://metlit.nm.ru/ (сайт ЧГУ; размещены программы по литературе, перечень УМК к каждой из программ и др.).