Четыре наши "ипостаси"

Постоянное унизительное ощущение своей несостоятельности подчас ввергало меня в уныние и даже отчаяние. Но я сопротивлялась, изобретая для себя всякие способы утешения и взбадривания. И вот однажды горестные размышления привели меня к настоящему открытию. Оно помогло мне понять не только себя, но и других, подтолкнуло к очень важным мыслям и выводам.

А дело было так.

Как-то, в "минуту жизни трудную", когда я еще раз окончательно убедилась в своей бездарности и неприспособленности, а заодно в мужской черствости и неблагодарности, я взяла листок бумаги и, капая на него слезами, вывела на нем: "Мои обязанности". Потом зачеркнула "мои", написала "наши" и разделила листок вертикальной чертой: сейчас посмотрим, у кого из нас получится больше – мне очень хотелось доказать мужу, что я…

Впрочем, и так понятно, что я хотела доказать.

После не очень долгих размышлений и немногих зачеркиваний я обнаружила в каждом из нас по четыре "ипостаси" (ипостась – от греч. hypostasis – сущность, основание). Каждой из них соответствует своя сфера деятельности. Если совсем коротко, то вот они:

он – работник, муж, отец, хозяин дома;

она – работница, жена, мать, хозяйка дома.

Сразу хочу объяснить, какой смысл (условно!) я вкладываю в эти термины, чтобы не было путаницы в дальнейшем.

Работник и работница – сюда я включаю профессиональную и любительскую деятельность (или поиск ее), в которой человек осуществляется как мастер. Это буквально работа, за которую мы получаем зарплату, или общественное дело на благо людей, или хобби, где мы удовлетворяем какую-то свою потребность в творчестве.

Муж и жена – две первоосновы семьи, мужское и женское ее начала, взаимонезаменяемые и взаимодополняющие друг друга. Их человеческая любовь, сплетенная из трех влечений – души, ума и тела, создает условия для расцвета личности мужчины и женщины. Известно: мужчина – полчеловека, женщина – полчеловека, только вместе они человек.

Отец и мать – это не просто родители, а люди, взявшие на себя ответственность за тех, кого они родили, перед самими собой, перед детьми и перед обществом, в котором их дети будут жить. Вклад каждого в эту общую ответственность своеобразен и невосполним. От их гармонии зависит будущее счастье их детей.

Хозяин и хозяйка дома (быт) – создатели (тоже каждый по-своему) той самой материальной микросреды, которая помогает всем живущим здесь чувствовать себя действительно как дома. Тут жить сами стены помогают – так до мелочей все знакомо и подогнано каждому по душе.

Конечно, у нас много других обязанностей, но все они второстепенны по сравнению с этими четырьмя.

Итак, главные наши "ипостаси" у меня перед глазами. Справедливость и равноправие пока налицо: получается как в песне – всё пополам. Однако пойдем дальше.

Теперь надо бы прикинуть, сколько у кого и на что идет времени.

Вот сейчас сразу и выяснится, что на хозяйство и детей у меня уходит больше времени, чем у него, – это раз. Затем я чаще, чем он, трачу время, например, на помощь в его делах: плакаты рисую, рукописи правлю, игры делаю (одних рисунков к ним сколько!). И вообще давно уж стараюсь вникать во все его заботы. Чего о нем, например, по отношению ко мне сказать нельзя. Да, нельзя!..

Мне снова становится жалко себя: совсем, совсем у меня не остается времени на какие-то свои дела, даже почитать не успеваю, разве это справедливо?! А он…

А что он?

Тут я "натянула вожжи": надо все же по совести.

В самом деле, сколько он отдает времени детям: разные игры, пособия, спортивные сооружения – и все своими руками. А дом? Ремонты, бесконечные починки, перестройки – всё на нем… Тут я вспомнила его руки в вечных ссадинах и мозолях. И стыдно стало. Что же это я считаться вздумала? Да он даже ночами сидит над своими таблицами, статьями, книгами, рукописями, кубиками, графиками; если его не накормишь, он и не попросит, позабудет, а я…

И скомканный листок летит в корзину. Так бы и не состояться моему открытию, если бы не пришла мне в голову такая странная мысль: "Вот у Бориса все ясно: главное – дело, остальное – постольку поскольку. А у меня что главное? И есть ли оно у меня? Хотя я стараюсь везде успеть…"

Я снова достала выброшенный листок, расправила его и задумалась.

И правда, за все хватаюсь, а ни в чем фактически не состоявшийся человек. До высокого профессионализма в своем библиотечном деле я так и не доросла и вряд ли дорасту – нет возможности всерьез сосредоточиться на нем, семья требует многого.

Так, теперь жена. Гм… Душечки из меня пока не получилось – "только учусь". Но учиться этому, не ломая себя, а перестраивая, сложно: здесь требуется перестройка обоих – меня и его. На одно это целая жизнь нужна, а где же у нас запасная?

Мать… Нет, об этом потом. Сначала хозяйка – тут проще.

Из меня хорошей хозяйки все равно не выходит. Раньше я и не старалась в этом преуспеть, а теперь хоть бы и постаралась – ничего не выйдет, потому что домашнее хозяйство потребует еще половину меня. А у меня же еще дети – их я никак не могу поставить на последнее место.

Нет, надо совсем не так.

Во-первых, я мать, наверное, это главное… Хотя какое же главное, если ребят не вижу по целым дням, не знаю, как у них в школе, не успеваю с ними даже поговорить! Ну, совсем запуталась…

Моя "схема предпочтений"

Тут-то и появилось спасительное: да надо ли везде успевать одинаково?

Всякое дело требует сосредоточенности. Нельзя же быть (для меня, по крайней мере) сосредоточенной сразу на всем. А если установить очередность дел по их важности? Но в разное время, в разных обстоятельствах, у разных людей и очередность эта будет неодинаковой. Например, до женитьбы и после того как в семье появился ребенок. У мужа одна роль, у жены – другая…

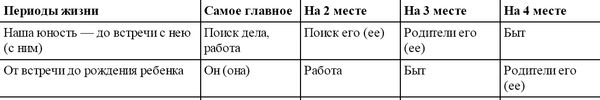

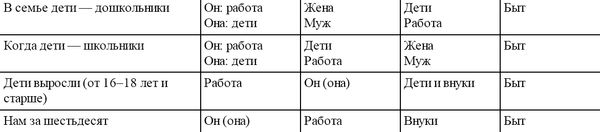

Я увлеклась и, поколдовав на бумаге, сначала разграфила, а потом (после долгих размышлений, колебаний и перестановок) заполнила графы вот так:

Непривычно? Сложно? Скучно? А может быть, просто смешно?

Для кого как, а для меня это и было открытием, прямо-таки "таблицей Менделеева" семейной жизни. Чтобы никто не догадался о происхождении этой "социологической таблицы", я дала своему несерьезному детищу самое серьезное название: "Схема предпочтений семейно-социальных ролей мужчины и женщины в разные периоды их жизни" – и стала показывать ее разным знакомым, не признаваясь в авторстве.

Результаты были неожиданны: шуточной мою затею никто не признал, наоборот, она вызывала удивление, споры, нередко даже возмущение: "Когда это сотворили, в прошлом веке, что ли? Где это видано, чтобы у женщины в самый расцвет ее жизни – от 20 до 40 лет! – на первом месте были дети?! А в самом начале ее профессиональную деятельность вытесняет на третье место еще и муж? Ничего себе равноправие!"

Одна моя давнишняя приятельница, женщина деловая и эрудированная, в качестве опровержения "этой чепухи" принесла даже книжку А. Горбовского "Год 2000 и далее" (Горбовский А. А. Год 2000 и далее. М.: Знание, 1978. 192 с.) и показала мне подчеркнутые красным строки: "…По утверждению некоторых западных футурологов, в мире будущего дети будут составлять редкость… Материнство уже не будет в почете; появление ребенка начнут воспринимать как угрозу всеобщему благополучию".

Я полистала книгу, увидела названия глав: "Дипломы и книги вытесняют детей", "Телевизоры вместо детских колясок"… Мне стало не по себе.

– Но это все же не про нас… – начала было я.

Она перебила:

– Этот процесс идет во всем цивилизованном мире. Так чему же верить? Откуда ты взяла эту "схему"? Какой чудак ее составил?

Пришлось признаться. Она расхохоталась:

– Как ты только до этого додумалась?! У самой семеро – понятно, смыслом твоей жизни стали дети, так ты теперь и другим его навязываешь. Ну вот, ты даже родителей на третье место загнала у молодых: "Предки, вы – пройденный этап!" Так, что ли?

– Да почему же пройденный этап? На третье место – это не значит "позабыты-позаброшены". Я ведь говорю: важно всё, ни о чем нельзя забывать, но что-то становится в определенный период жизни главным, как бы доминантой, к которой подключается остальное. Ты сама много о своих родителях думала, когда к своему Сане на свидания бегала? Один Санечка и был на уме. И верно, до родителей ли тут? Раз в жизни выпадает у человека время, которое можно и нужно отдать своей половине. Ведь это на всю жизнь, всему основа.

– Основа! – фыркнула она, – Ты же знаешь, не вышло у нас с Александром жизни.

– Значит, – смеюсь, – поторопились, свиданий недобор вышел…

– Да ну тебя! – отмахнулась она.

Так я ни в чем ее и не убедила, да и не пыталась.

Мы думали, говорили, чувствовали на разных языках. Причем она, бездетная, считала себя "шагом вперед" на пути цивилизации (недаром красным карандашом подчеркнула те ужаснувшие меня строчки), а меня, многодетную, – атавизмом, явлением отживающим, бесперспективным…

Что ж, тут есть над чем подумать. Я и сама считаю, что у цивилизованных людей многодетность – удел немногих, и тому есть существенные причины.