Для профилактики срыва важно обучить наркомана контролировать признаки влечения:

– мысль о безопасности однократной "пробы";

– убежденность в неспособности к какой‑либо деятельности, чувство лени;

– безосновательное чувство обиды;

– немотивированные вспышки гнева;

– приятные воспоминания о состоянии "прихода" при полном забвении "ломок";

– антипатия к людям, пытающимся удержать от потребления ПАВ;

– необоснованные упреки родным в своих бедах;

– симпатия к компании наркоманов и продавцам наркотиков.

Высокую эффективность гипносуггестивной терапиинаркоманов объясняют (Симонова, 2001а) ее способностью обходить сопротивление, потребностью наркоманов в измененном состоянии сознания и возможностью использовать их опыт пребывания в трансе в лечебных целях. А.В. Ларионов (1997) предлагает следующую схему суггестивной терапии. Выявление ключевых (пусковых) моментов принятия наркоманом решения "употребить наркотик". Осознание наркоманом этих моментов. Встраивание в подсознание наркомана генератора "любви к себе" и "ответственности". Обучение наркомана самостоятельному вхождению в трансовое состояние при возникновении ощущений, связанных с физической или психологической зависимостью.

Автор применяет поведенческий групповой тренинготказа от наркотика, включающий следующие приемы. Взгляд прямо в глаза предлагающему наркотик, крик "нет!" и уход. Обвинение в адрес предлагающего наркотик: "Ты что мне предлагаешь? Я же сказал "нет", ты что, дурак?". Полное молчание, которое может сопровождаться мимикой и жестами; при этом обычное общение становится невозможным, и предложения прекращаются. Создание негативного образа наркотика: потери денег, нищеты, утраты здоровья, опустившегося человека, тюрьмы, плачущей матери. Четкое и однозначное публичное заявление о своем выходе из игры, подкрепленное представлением о риске утраты своего Я: "Если я уколюсь, то буду…".

Цитренбаум с соавторами (1998) создают для пациентов модели поведения, альтернативные аддиктивным, которые могут дать им те выгоды, которые они раньше получали от аддикций. Авторы рекомендуют следующие приемы. Предложите на рассмотрение пациента множественный выбор возможных альтернатив. Для определения подходящих альтернатив наблюдайте за невербальными сигналами или реакциями. Дайте пациенту указание сознательно и бессознательно работать над конструированием альтернатив в промежутках между терапевтическими сеансами. Предложите пациенту идентифицироваться с кем‑нибудь, кого он любит или кем он восхищается. Тогда пациент сможет перенять у него более адаптивные способы заботы о себе. Дайте пациенту указание наблюдать между сеансами терапии, какие способы поведения используют другие люди для получения похожих выгод.

Для повышения уверенности в себе используется ассертивный тренинг, для борьбы со страхами – систематическая десенситизация (постепенное столкновение с все более пугающими объектами) и парадоксальная интенция (намеренное утрированное представление своего страха с ироническим доведением его до абсурда).

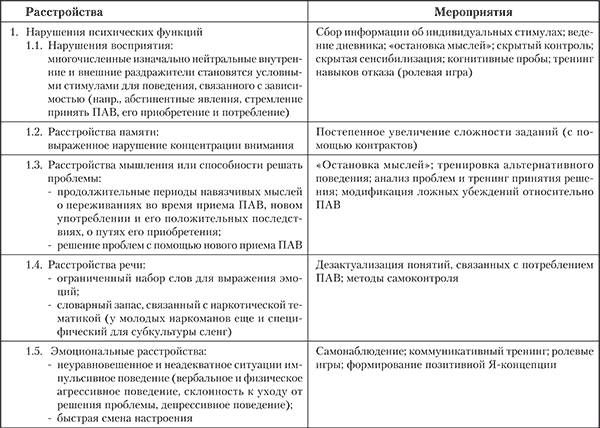

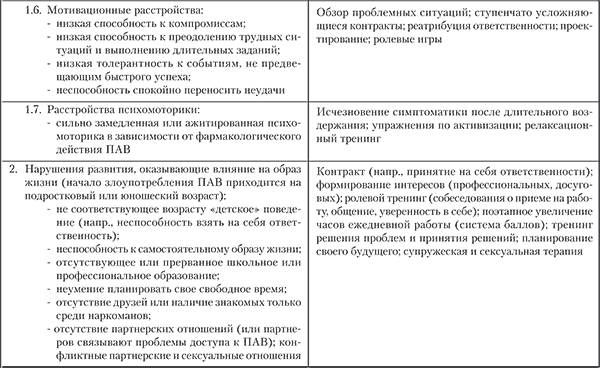

Бюрингер и Ферстль (2003) систематизировали методы поведенческой терапии, применяемые при различных нарушениях у наркозависимых.

Распространенной формой когнитивно‑поведенческой терапии является антиципационый(предвосхищающий) тренинг, в котором используются следующие принципы. Отказ от претензий – "Мне никто ничего не должен". Отказ от однозначности – "Это может значить все что угодно". Отказ от фатальности – "Все возможно". Выработка стратегии "предвосхищающего совладания" и "предвосхищающей печали" взамен "предвосхищающей радости".

В процессе тренинга выявляется расхождение между прогнозом, делаемым пациентом, и реально происходящим событием. Устанавливается связь между ошибочными прогнозами и наркоманическим поведением. Во время групповых занятий проигрываются и обсуждаются такие ситуации, как предложение употребить наркотик, выпить, закурить; измена, развод, увольнение, предательство, смерть близкого человека, неблагодарность со стороны окружающих и т. д. Таким образом вырабатывается установка: "Надейся на лучшее, но готовься к худшему". Подробнее с методами поведенческой терапии можно ознакомиться в книге В.Г. Ромека "Поведенческая психотерапия" (2002).

А. Щербаков и Ю. Власова (2003) начинают психодраматерапиюнаркозависимых со следующих шагов: эмоциональное присоединение терапевта к пациенту, снятие навязанной роли, открытое приглашение задать роль – "за чем именно ты пришел". При этом используются специфические техники: утрированное дублирование, провокации, озвучивание скрытого сообщения: "Ты действительно считаешь себя безнадежным?" Авторы формируют группы молодых людей с различными диагнозами, не включая в них созависимых, с которыми работают отдельно. Используются сказки Андерсена ("Девочка, наступившая на хлеб", "Красные башмачки", "Ель", "Девочка со спичками", "Дочь болотного царя", "История одной матери"), Гауфа ("Карлик Нос", "Маленький Мук"), Ш. Перро ("Ослиная шкура"), братьев Гримм ("Ганс и Гретель"), русские народные сказки ("Гуси‑лебеди", "Финист–Ясный сокол", "Колобок"), легенду о Парцефале и мифы о Психее, Персефоне, Аиде и Деметре, Тезее и Минотавре.

Психоанализостается единственной формой психотерапии, в рамках которой могут быть проработаны глубокие регрессивные конфликты, лежащие в основе болезни. При этом необходимо учитывать низкую способность наркоманов переносить фрустрацию, постоянную угрозу рецидива и прекращения лечения. Пациент должен быть способен развить позитивный перенос и интроецировать аналитика в качестве "хорошего объекта". При этом контрперенос затруднен агрессией, порождаемой бесконечными и ненасытными оральными фантазиями пациента, так, что терапевт подвергается постоянной опасности дать слишком мало или слишком много. Терапевтический процесс направлен на осознание функции токсичных объектов и связанных с ними фантазий, отказ от веры в то, что ПАВ являются самыми надежными объектами, и готовность заменить их аналитиком, а затем значимыми другими.

Следует постоянно помогать больному выявлять, осознавать и преодолевать саморазрушительные защиты, которые он использует для маскировки или отрицания собственной уязвимости. Из‑за глубокого расстройства объектных отношений наркоманы чрезвычайно болезненно реагируют на прерывание лечения и тем более на смену терапевта. Эту и ряд других проблем удается решить с помощью группового анализа.

Экзистенциальная терапиянаркоманов фокусирована на следующих проблемах: 1) осмысленность и бессмысленность существования, 2) жизнь и смерть, 3) человек и общество, 4) свобода и зависимость, воля и безволие. Используется тезис В. Франкла: "Удовольствие является побочным продуктом смысла, и поэтому искание следует посвятить не поиску удовольствия, а поиску смысла". И. Ялом (1999) развивает эту мысль: "Смысл, как и удовольствие, должен преследоваться косвенно, а ощущение осмысленности и удовлетворенности является побочным продуктом вовлеченности".

Формирование ответственности, по Ялому, происходит в рамках групповой терапии и включает принятие следующих убеждений: осознание того, что жизнь иногда устроена нечестно и несправедливо, что какой‑то части жизненных страданий и смерти, в конечном счете, не избежать, что какими бы близкими ни были взаимоотношения с другими людьми, все равно с экзистенциальными проблемами приходится справляться в одиночку, что я несу конечную ответственность за то, как я проживаю свою жизнь, независимо от того, сколько поддержки и руководства я получаю от других.

Пример

Молодой человек трижды безуспешно лечился от заикания. Последние два года принимал стимуляторы для повышения уверенности при общении, попал в зависимость от них, испугался "разрушить мозг" и сойти с ума. Обратился в наркологический центр, где женщина‑психолог помогла ему справиться с наркоманией, однако у него развилась психологическая зависимость от нее. Неохотно согласился с ее предложением перейти на лечение ко мне, "чтобы ему исправили речь".

Встречи со мной пациент начинал с просьбы "дать тему, задать вопрос". Иначе он опасался, что наступит хаос или он будет тратить время на пустяки. Предыдущему психологу в таких случаях он должен был рассказывать о каких‑нибудь прошлых событиях. Когда мы начали обсуждать с ним этот механизм, выяснилось следующее.

Ему очень хочется к людям, на свободу. Но он предчувствует неудачу, называет себя "looser" (англ. – распущенный, беспутный); переводит это слово как неудачник. Обманывает себя и других, делая вид, что ему и не хочется быть с людьми. В то же время то и дело вовлекается в различные авантюрные, рискованные отношения, так как не дорожит своей жизнью. Завидует животным, у которых якобы нет готовности отдать свою жизнь. Затем признает, что они готовы отдать ее за свое дитя или семью. Выходит, дело не в слепом инстинкте саморазрушения, а в отсутствие смысла жизни, ради которого стоит идти на смертельный риск. От бессмысленности своей жизни и возникает страх хаоса – "скотского" (распущенного) подсознания и чувство, что "жизнь не удалась".