Понимание речи находится на более высоком уровне. Таких детей в большей степени интересует содержание речи, её семантическая сторона. Развивающаяся фразовая речь страдает аграмматизмами. Это связано с меньшей, чем у других детей с РДА, склонностью к употреблению готовых речевых штампов, со стремлением к самостоятельной речи. Ребёнок начинает говорить о себе в первом лице несколько позже, чем дети с предыдущим вариантом речевого развития.

Говоря о речевой характеристике детей с РДА в целом, следует отметить, что, несмотря на большое разнообразие речевых нарушений, характерных для отдельных вариантов, речь их имеет специфические особенности. Прежде всего это нарушение коммуникативной ее функции. Избегание общения приводит к ухудшению речевого развития, она становится автономна, эгоцентрична, недостаточно связана с ситуацией и окружением. Оторванность такого ребенка от мира, неспособность осознать себя в нем сказывается на становлении его самосознания. Следствием этого является позднее появление в речи местоимения "я" и других личных местоимений в первом лице.

Характерной для всех вариантов речевого развития при РДА является в той или иной форме выраженная стереотипность речи, часто склонность к словотворчеству, "неологизмам". Почти у всех детей становление речи проходит через период эхолалий, частыми являются разнообразные нарушения звукопроизношения, темпа и плавности речи.

Трудности произвольной организации ребенка

Эти проблемы становятся заметнее после года. Однако признаки произвольного сосредоточения, привлечения внимания, ориентации на эмоциональную оценку взрослого проявляются гораздо раньше. Это может выражаться в следующем:

1. Отсутствие или непостоянность отклика ребенка на обращение к нему взрослого, на собственное имя. Иногда это вызывает подозрение в нарушении слуха. Позже такие дети не выполняют простые просьбы, поручения.

2. Характерное отсутствие прослеживания взглядом направления взрослого, игнорирование его указательного жеста и слова "Посмотри на …".

3. Невыраженность подражания, чаще даже его отсутствие, а иногда – очень длительная задержка в его формировании. Бывает трудно организовать такого ребенка даже на самые простые игры, требующие элементы показа и повторения.

4. Большая зависимость ребенка от влияний окружающего психического поля реальные трудности регуляции их поведения.

Навыки самообслуживания

У большей части детей навыки самообслуживания формируются вовремя. У некоторых задерживается до двухлетнего возраста и дальше. В единичных случаях навык, возникший вовремя, терялся через 2–3 недели.

Неопрятность, отсутствие просьб на горшок резко диссоциировался с большим словарным запасом, опережающим возрастной характер интересов. Энурез выглядел как произвольный, совпадал с эксцессами упрямства и объяснялся родителями как стремление ребенка сделать назло.

С опозданием и большим трудом формируются навыки одевания. Ребенка нельзя заставить не только делать что-то, но и научить чему-либо. Он отвергает помощь взрослого в освоении двигательных навыков. Если у психически здорового ребенка 9–12 месяцев формирование начальных произвольных действий возникает благодаря показу взрослого, то у аутичного ребенка это отсутствует. Моторная имитация действия ему как бы недоступна. К решению двигательной задачи он приходит как бы сам. При этом он не стремится, как здоровый ребенок, к многократному повторению получившегося действия. Но не приняв показываемого ему действия и даже игнорируя его, он неожиданно воспроизводит это действие через несколько дней или недель. Возможно, к этому же ряду аутистических проявлений следует отнести и наблюдаемое нежелание такого ребенка держаться за руку взрослого при освоении навыков ходьбы.

Моторика

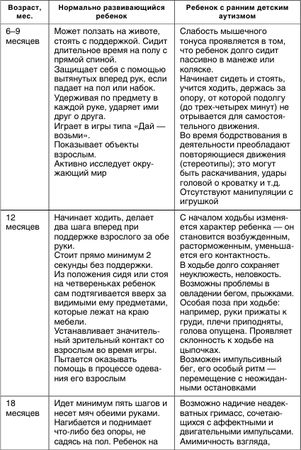

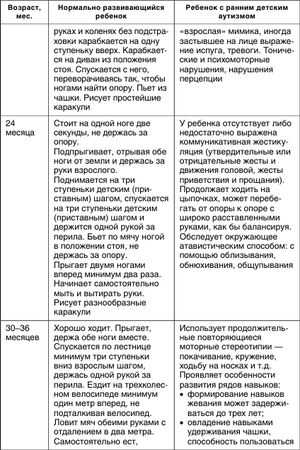

Развитие общей моторики. Первое, на что можно обратить внимание в развитии двигательной сферы у аутичного ребенка раннего возраста, достаточно частые фиксированные нарушения мышечного тонуса (табл. 1).

Таблица 1

Сравнительная характеристика развития моторики нормально развивающего ребенка и ребенка с РДА

Гипертонус в ряде случаев выявляется уже в возрасте 1,5–2 месяцев, в большинстве же случаев – при задержке сроков начала ходьбы. Гипотонус чаще обнаруживается при запаздывании сроков начала сидения или стояния. В этих случаях двигательные нарушения ошибочно расцениваются как проявления детского церебрального паралича. Однако в подавляющем большинстве случаев нарушения тонуса ликвидируются после курса массажа.

Сидеть и стоять очень многие аутичные дети начинают одновременно в 7–9 месяцев. Сроки же начала ходьбы формируются по-разному.

С началом самостоятельной ходьбы внимание родителей привлекает особенности двигательной сферы аутичного ребенка. В одних случаях дети мало стремятся к ходьбе, как бы быстро пресыщаются ею, предпочитают сидеть, начав ходить, не бегать. В других, наоборот, начало ходьбы сопровождается бегом.

Очень часто наблюдается склонность к ходьбе на цыпочках, с широко расставленными руками. Мальчикам более свойственна марионеточность движений, девочкам – неуклюжесть, мешковатость.

Выражение лица характеризуется напряженностью взгляда на застывшем амимичном лице, испугом, тревогой. Иногда появляются неадекватные гримасы, сопровождающиеся импульсивными движениями. Недостаточно развитая жестикуляция. Своеобразие развития двигательной сферы проявляется и в особенностях развития ряда двигательных навыков.

Формирование навыков жевания задерживается до 2–3-летнего возраста. Большей частью значительно запаздывало овладение навыками еды: способность использования ложки, удержание в руках чашки. С опозданием и большим трудом формируется процесс одевания. Это говорит о вторичности ряда проявлений ранней двигательной недостаточности при РДА.

Развитие тонкой моторики. Навыки тонкой моторики помогают ребенку исследовать объекты, сравнивать, классифицировать окружающие его предметы и явления и тем самым позволяют лучше познать окружающий мир, в котором он живет, адаптироваться в нем. Тренировка пальцев может проводиться с 6–7 месяцев. Стимуляция осязания и чувства прикосновения активизирует хватательный рефлекс. Тактильная стимуляция ладони побуждает ребенка взять предмет в руки. Любое движение по выполнению данных заданий производится на уровне его грудной клетки, поэтому важно правильно посадить малыша. Предметы желательно брать достаточно крупные, так как действия с мелкими предметами требуют развития тонкой зрительно-двигательной координации. Ребенок осваивает приемы работы лучше, если берет предметы из рук взрослых, а не со стола.

В десятимесячном возрасте для нормально развивающегося ребенка характерно формирование навыков овладения предметами приемом "пинцет", т. е. взятие вытянутым большими и указательным пальцами. Конец 11–12 месяцев характеризуется формированием приема "щипцовый захват" (захват предмета подушечками согнутого указательного и оппозиционного большого пальца).

Моторная неловкость. Она может возникать по разным причинам.

Во-первых, из-за недостаточности развития тонкой моторики при обучении элементам письма. Дети могут с трудом ориентироваться на странице тетради, неправильно держать ручку, сжимать ее слишком вяло или слишком напряженно. Часто им трудно воспроизвести элемент буквы по показу, собрать вместе уже отработанные элементы.

На этом фоне возникает опасность возникновения негативизма к обучению письму: ребенок может отказаться взять в руки ручку и попытаться что-то сделать. Поддержка руки ребенка, направление ее движения обычно помогают ему постепенно закрепить нужную позу и последовательность действий. Однако при этом может сформироваться и зависимость от помощи взрослого, страх потерять ее. В то же время известно, что навык письма в итоге осваивают – с большими или меньшими трудностями – все дети, с которыми работают. Более того, многие из них позже пишут каллиграфически.

Таким образом, при организации обучения целесообразно рассчитывать, что на это уйдет времени больше, чем при обучении обычных детей. Необходимо индивидуальное дозирование помощи, ее использование в такой степени, чтобы не подавить собственную активность ребенка.

Во-вторых, она может возникнуть из-за общей нескоординированности, неловкости, несогласованности в движениях, усугубляемых рассеянностью и возбудимостью. Дети бегут не глядя, натыкаются на предметы, роняют вещи. Это требует постоянного дополнительного внимания взрослых.

При индивидуализации программы обучения детей с аутизмом особое внимание должно быть уделено занятиям ритмикой, физкультурой и включению их элементов в другие виды занятий. Ведь это не только развитие координации движений, двигательных навыков, но и тренировка способности удерживать внимание на учителе-дефектологе, воспитателе, действовать по образцу или инструкции. Привычное музыкальное или ритмическое речевое сопровождение – адекватная форма помощи в организации таких занятий.