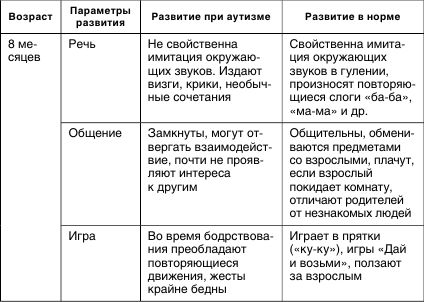

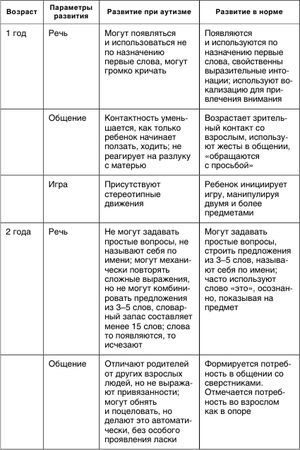

На втором-третьем году родителей начинает беспокоить задержка развития речи, моторная неловкость, медлительность, отсутствие тенденции к подражанию. При попытках целенаправленного взаимодействия с ним ребенок очень быстро пресыщается и утомляется. В то же время сам он может длительно заниматься какими-то своими манипуляциями и играми. Еще в годовалом возрасте такой ребенок может уснуть за конструктором, собирая свою постройку до полного изнеможения, или бесконечно смотреть из окна на движущиеся поезда, или включать и выключать свет, заводить юлу. Попытки родителей более активно организовать его наталкиваются на упрямство, нарастание негативизма, отказ от взаимодействия. Отрицательная оценка со стороны близкого лишь тормозит активность ребенка и может спровоцировать проявления физической самоагрессии. Страх оказаться несостоятельным, испытать неодобрение со стороны взрослых, быть непринятым другими детьми способствует развитию у него постоянной тревожности, легкой тормозимости, стремления жить в стереотипных условиях. Диагноз РДА может поставить только врач. Родители иногда приходят к нему на прием только в 2,5–3 года с жалобами на плохое развитие речи. Но следует помнить, что в случае более раннего обращения к специалисту коррекционная работа проходит более эффективно. Первые проявления аутизма родители могут заметить сами, используя приведенную ниже таблицу К. Гилберга, Т. Питерс.

4. Сравнительная таблица развития детей при аутизме и в норме

5. Координация работы специалистов и семьи

Обсуждение проблем аутичного ребенка подготовило специалистов к пониманию того, что главным в реабилитации ребенка должна стать лечебная организация всей его жизни. Понятно, что основная работа при этом неминуемо ляжет на близких – семью или тех, кто ее заменяет; а помогать им должна целая команда профессионалов. К сожалению, пока в нашей стране это нереально, но, тем не менее, мы должны обозначить места всех специалистов – и тех, на кого можно рассчитывать уже сегодня, и тех, кого нам все еще так не хватает.

Важную роль в раннем выявлении нарушения развития и оказании своевременной помощи может играть врач-педиатр.

До достижения ребенком года семья обычно поддерживает с педиатром тесный контакт. Это позволяет врачу не только точно ставить вопросы, но и, не допуская гипердиагностики (истолкования как сложившейся патологии отдельных настораживающих тенденций развития), подсказывать приемы профилактической работы, поддерживать в родителях уверенность в их силах. Однако подобное возможно лишь в том случае, если в своей оценке развития данного ребенка врач не только ориентируется на нормы физического, сенсомоторного и речевого развития, но и внимательно относится к первым признакам эмоциональных трудностей, нарушения контакта ребенка с близкими.

С возрастом такой ребенок более других продолжает нуждаться во внимательной заботе педиатра. Прежде всего это связано с обычной для таких детей особой физиологической незрелостью. Опыт показывает, что часто родители детей-дошкольников с аутизмом находили наибольшее понимание именно у микропедиатров, особенно хорошо знакомых с проблемами незрелости. Соматическая дефицитарность таких детей может проявляться в достаточно грубых формах: нарушении обмена веществ, аллергических реакциях, нарушениях пищеварения, в общей ослабленности, подверженности частым простудным заболеваниям. Сверхызбирательность этих детей в еде, упорный отказ то от мясной, то от молочной пищи, то от фруктов заставляет думать о необходимости разработки индивидуальной диеты. Понятно, что здесь имеется огромное поле работы для специалиста.

Полное или хотя бы частичное решение проблем физического здоровья такого ребенка очень важно с точки зрения перспективы его психического развития. Во-первых, часто сам ребенок демонстрирует сильную зависимость психического состояния от телесного самочувствия. Дискомфорт от простого насморка, режущихся зубов может в какие-то периоды экстремально затруднить развитие его контакта с близкими. С другой стороны, явные трудности с физическим здоровьем ребенка могут целиком захватить внимание его близких, не оставив им сил на решение других, может быть, более важных для него, проблем. Поддержка педиатра важна и для того, чтобы заботы по уходу за телом не отвлекали родителей, как это часто бывает, от решения главной задачи – задачи лечебного воспитания.

Успехи лечебной педагогики в последние годы, достигнутые объединением усилий педагогов и психологов, опровергли принятый в 50–60-х годах XIX в. тезис: "Сначала вылечим, потом будем учить". Речь при этом шла преимущественно о стационарном лечении. В настоящее время стало ясно, что подобный подход в корне неверен: даже если лекарственная терапия действительно необходима, она должна проводиться одновременно с психологической и педагогической работой. Изолировав ребенка в условиях больницы, мы разрушаем привычные для него способы жизни, связи с другими людьми и лишаем его возможности реализовать свои способности к развитию. Сейчас во всем цивилизованном мире детей стремятся оставлять в домашних условиях, среди близких, и обеспечивать им прежде всего лечение педагогическими средствами.

Вместе с тем, мы должны помнить и о дефицитарности, частом органическом поражении нервной системы такого ребенка, о том, что его аутизм может формироваться в рамках других текущих заболеваний, связанных с сезонными и возрастными обострениями. Аутичного ребенка чаще, чем другого, могут подстерегать эти опасности, и для него крайне важна возможность быть под постоянным наблюдением врача-психоневролога. Это не значит, что ему нужно постоянное медикаментозное лечение. Однако для родителей бывает важно получить подтверждение доктора о том, что ребенок в данный период может продуктивно развиваться без медикаментозного вмешательства.

Медикаментозное лечение не должно иметь своей целью просто устранение болезненных проявлений, чтобы сделать ребенка "более удобным". Многие болезненные проявления, рассматриваемые в контексте динамики психического развития ребенка, меняют свое значение: проявления страха, агрессии, стереотипности и т. д. могут быть поняты не только как сигналы болезненного регресса, но и как возможные признаки активизации и усложнения отношений с миром.

Так, например, если для ребенка четвертой группы возникновение очерченных страхов и выраженных моторных стереотипий говорит о регрессе возможностей взаимодействия с миром и не исключает медикаментозной помощи, то появление страха и стереотипов в поведении у ребенка первой группы свидетельствует о зарождении избирательности в отношениях с миром, т. е. скорее о прогрессе. Дело в том, что появление избирательности позволяет закрепить устойчивые формы контакта с ребенком и начать работу по выстраиванию упорядоченного жизненного стереотипа, что убережет его от возникновения страхов в дальнейшем.

В каждом отдельном случае для успеха необходима договоренность специалистов, выстраивающих логику психического развития и страхующих ребенка от возможных болезненных срывов. Совместно должны решаться вопрос о необходимости дополнительной медикаментозной стимуляции, а также исчерпаны ли все естественные возможности повышения активности ребенка с помощью физкультурных занятий и эмоционального тонизирования в игре и общении? Также ставится и вопрос о необходимости успокоения и концентрации внимания ребенка: использованы ли для этого в достаточной мере возможности внешней организации режима жизни и занятий?

Часто в ответ на вопросы о слишком медленном движении вперед, на опасения перед обострениями именно врачи убеждают в том, что в данной ситуации вполне можно обойтись без медикаментозного вмешательства. Так же и психологи часто убеждают врачей подключиться к работе и медикаментозно поддержать ребенка вне периода обострения, в моменты его активного выхода в незнакомые или более сложные социальные условия, например при неизбежном переезде семьи на новое место жительства или переходе в новый школьный класс.

Хороший результат не может быть достигнут без выработки общего языка и согласия в оценке проблем ребенка, без определения общих целей работы родителей и специалистов. Нескоординированность действий взрослых может повредить ему. Например, если одни работают над активацией эмоциональных контактов, а другие настойчиво требуют, чтобы ребенок был прежде всего правильно организован на занятиях, послушен и "удобен" дома, то конфликты в команде неизбежны, как неизбежно и появление у ребенка новых страхов, углубление его состояния.

Необходимо помнить, что работа с аутичным ребенком должна продолжаться годами. Долгая совместная деятельность предполагает как периоды успехов, общего единения и энтузиазма, так и периоды усталости, сомнений и разочарований, а значит и осложнения отношений. В такое время очень легко отнести свою усталость и неудачи на счет друг друга – непонятливых родителей, невнимательного врача, педагога или психолога. Остается только помнить об этой опасности и понимать, что пройти через сложный период жизни всё же легче всем вместе.

Поддержка психолога остается необходимой на всем протяжении взросления, причем она должна усиливаться в периоды возрастных кризисов, при переходах к более сложным условиям жизни.