Нередко значительные трудности представляет дифференциальная диагностика с невропатией, клинические проявления которой обусловлены врожденной или рано приобретенной нейровегетативной лабильностью. Дети с невропатией, так же как и аутичные дети второй и четвертой групп обладают пониженным физическим, моторным и психическим тонусом, гиперсензитивностью и нередко связанными с ней повышенной чувствительностью к оценке их поведения, тормозимостью, боязливостью, плохой переносимостью перемены обстановки. Избирательностью в контактах этим они часто похожи на аутичных детей. Сходство усугубляется и похожестью интересов (природе, стихам, мелодичной музыке и т. п.). При невропатии часто наблюдаются колебания настроения – то капризность и раздражительность, то вялость и апатичность, как будто бы немотивированные, как это часто бывает при РДА, но на самом деле обусловленные метеолабильностью, нарушениями сна, пищеварения, пребывания на жаре, в духоте. Повышенная рефлекторная возбудимость иногда вызывает затруднения сосания, глотания, страх твердой пищи. Эти нарушения особенно типичны для первых лет жизни, когда вегетативная сфера и в норме характеризуется значительно неустойчивостью. У детей с невропатией нередки и двигательные стереотипы. Похожи эти дети и астеническим типом телосложения, склонностью к аллергии. Однако проявления вегетативной лабильности при невропатии более разнообразны, чем при РДА. Дети с невропатией стремятся к контактом не только со взрослыми, но и со сверстниками, если от них не исходит негативное отношение, агрессия. Их страхи преувеличены, но всегда адекватны и актуальны для данного момента. Двигательные стереотипии – это часто навязчивые тики, отражающие в своей клинической структуре, вызвавшей их причину, а не странные движения детей с РДА. Дети с невропатией любят ласку. В отличие от аутичных детей, они охотно идут на подражание в игре. Их речи не свойственны типичные для второй группы РДА скандированность, речь в инфинитиве, комментирующая, характерные для четвертой группы РДА, невнятность, аграмматизмы.

При диагностике РДА с преобладанием симптоматики третьей группы могут возникнуть трудности разграничения с гебоидной психопатией – аномалией формирования личностной сферы, при которой социальной адаптации препятствует патология влечений. Отдельные черты аномалии развития могут наблюдаться и в раннем возрасте такой ребенок уже в два года может проявлять черты жестокости, агрессии к ближним и детям, стремление делать назло, исподтишка.

Но в отличие от детей с РДА он будет достаточно общителен. Ему будет свойственна и диалогическая речь, лишенная, однако, специфически аутической вербализации. Его влечения не будут так очевидно питаться многочисленными страхами.

Для дефектологии наиболее актуальна ранняя дифференциальная диагностика РДА и умственной отсталости, задержка психического развития, аномалий развития речевой, сенсорной и моторной сфер.

Если у ребенка с РДА имеются нарушения интеллектуального развития, нередко возникает вопрос о дифференциации с умственной отсталостью или тяжелой задержкой психического развития.

Дифференциально-диагностическое значение имеет и соматическое обследование. Детям с РДА более присущи общий астенический облик, тонкие черты лица; детям с олигофренией более свойственны органические дисплазии головы и туловища.

Вопрос об отграничении РДА от речевой патологии – сенсорной и моторной алалий, дизартрии – возникает в тех, достаточно частых, случаях, когда аутичный ребенок как будто не понимает речи окружающих, не выполняет словесных инструкций, часто не говорит или почти не говорит сам, невнятно произносит слова. Такие затруднения возникают обычно с аутичными детьми первой и четвертой групп.

Однако у детей с первичной речевой патологией сохранены невербальные коммуникации: жестовая речь; адекватная мимика; напряженный, пристальный взгляд в лицо собеседника; возгласы, цель которых – привлечь внимание окружающих.

При РДА же нарушения коммуникаций более глубокие. У аутичного ребенка большей частью даже нет взгляда в глаза собеседника, нет указательного жеста. Он часто без обращения берет руку взрослого, ведет его в нужное место и кладет его руку на необходимый предмет. У ребенка с РДА реакция на обращенную к нему речь часто зависит от ситуации: при необходимости выполнения инструкции как бы страдает его понимание; отмечаются бедность словаря, склонность к стереотипным речевым штампам, нарушения произношения.

В ряде случаев возникает необходимость дифференциации РДА и глухоты. Аутичный ребенок первых двух лет жизни иногда подозревается в глухоте, так как может не откликаться на зов, не оборачиваться на источник звука. В этом случае важны данные объективной аудиометрии.

Нередко у ребенка раннего возраста встает вопрос о дифференциальной диагностике РДА и детского церебрального паралича. Необходимость такой дифференциации возникает потому, что в клинической картине РДА значительное место принадлежит двигательным расстройствам, а в психологической структуре ДЦП – различным аутистическим (чаще псевдоаутистическим) явлениям либо вторичной аутизации, ситуационно обусловленной.

Двигательные расстройства при обеих аномалиях развития будут проявляться в нарушениях тонуса, ритмичности и выразительности движений, невыразительности синхронных движений рук и ног при ходьбе, нарушении формирования выразительных движений, в первую очередь мимических, насыщенных смыслом и этим близких к речи.

3. Педагогическая диагностика детей с аутизмом

В силу особенностей эмоционального, моторного, речевого развития аутичный ребенок воспринимает окружающий мир немного иначе, чем обычные дети. Специалисты, наблюдавшие аутичных детей, отмечают, что они отдают предпочтение "особым" игрушкам, книгам, наглядным пособиям, в то время, когда другие предметы для игры и обучения остаются незамеченными. Они активны, беспокойны, иные молчаливы, замкнуты, более усидчивы.

Для того, чтобы выявить уровень развития, возможности ребенка, степень сохранности психических функций, готовности к обучению, рекомендуется провести тестирование. Сложившаяся на тестировании ситуация не является поводом для разговора об интеллектуальном снижении, скорее всего, это можно объяснить эмоциональной незрелостью ребенка, его повышенной тревожностью, несформированностью произвольного контроля за поведением.

Существует несколько методик тестирования. Все они направлены на выявление одних и тех же проблем, но различаются формой проведения. Для маленьких детей тестирование проводится в игровой форме, что помогает поддерживать интерес ребенка на протяжении всего времени и избегать негативных реакций. Для детей старшего возраста тестирование проводят в условиях, приближенных к реальным. От умения педагога проводить тестирование зависит степень успешности ответов ребенка, во время тестирования педагог выясняет уровень развития, готовность ребенка к обучению. Он оценивает:

состояние общей моторики (координированность движений, состояние тонкой моторики, какой рукой предпочитает работать ребенок);

уровень ориентации во времени, пространстве;

развитие эмоционально-волевой сферы;

степень сформированности устной речи;

способность к логическому мышлению, овладение навыками чтения, письма, счета.

Проводя тестирование, необходимо учитывать несколько моментов:

Время, отведенное на тестирование, не должно превышать 15–20 минут для детей 5–6 лет и 30–40 минут для более старших детей;

Количество и последовательность заданий может изменяться в зависимости от возраста ребенка.

Н.Б. Лаврентьева предлагает следующую педагогическую диагностику детей с аутизмом.

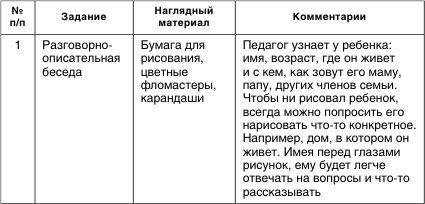

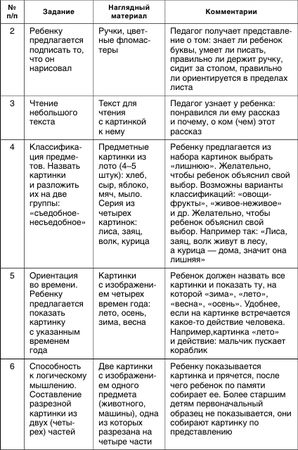

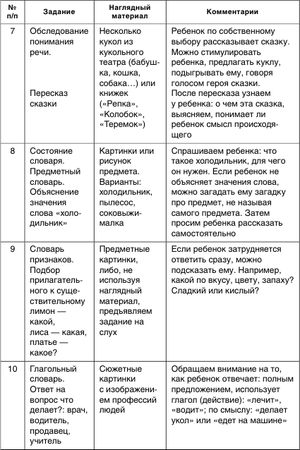

Педагогическая диагностика детей с аутизмом